アテナの「戦略的知恵と工芸を授ける」能力とそれにまつわる伝説

古代ギリシャの神々の中でもアテナは、ただの「戦の女神」では終わらない、ちょっと特別な存在なんです。

というのも、彼女は知恵や工芸をつかさどる神様でもあって、戦場ではただ力で押すんじゃなくて、戦略と理性を武器にして活路を切り開いていくタイプ。しかも、人間たちにも「こうすればいいよ」と知恵を授けてくれるんですよ。

その姿は、戦いの現場で知略をきらめかせる存在であると同時に、ふだんの暮らしを守る導き手でもあったんですね。

さらに彼女は、織物や建築といった技術や芸術の分野にも強い影響を与えました。つまり、町を栄えさせる基盤をつくってくれた神様。あの有名な都市国家アテネの名前にも、その名残がしっかり刻まれているんです。

アテナの「戦略的な知恵」と「工芸を授ける力」って、英雄たちの物語に深みを与えるだけじゃなく、人々の暮らしを豊かにした神話の源だった──まさに、頭脳と技の神様だったんですね。

|

|

|

|

|

|

知略の化身としてのアテナ──英雄たちを導いた神の知恵

長槍と神秘の盾アイギスを手に戦うアテナ

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

アテナは「戦の女神」って紹介されることが多いですが、実際はただ武器を振り回すだけの存在じゃなかったんです。彼女の本当の強さは、冷静な判断力と先を読む知恵にありました。

だからこそ、数多くの英雄たちがアテナの導きに支えられて、次々と試練を乗り越えていったんですね。武器よりも知恵を授ける神様として、信頼も抜群だったわけです。

オデュッセウスの守護者

とくに有名なのが、オデュッセウスとの関係です。『オデュッセイア』では、彼がさまざまな試練にぶつかるたびに、アテナが現れて知恵や助言を授けてくれたんですよ。

もし彼女のサポートがなかったら、トロイア戦争のあとにふるさとへ戻る長い旅なんて、とても完遂できなかったはず。 アテナの知恵は、英雄の力を何倍にも引き上げる魔法みたいな鍵だったんですね。だからこそオデュッセウスは、「知恵者」として名を残すことができたんです。

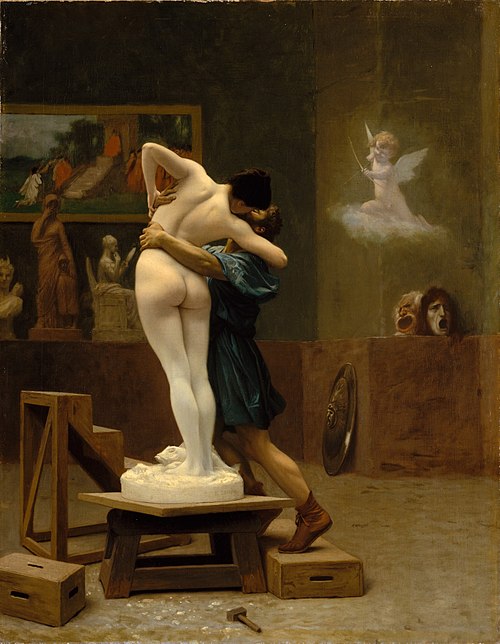

ペルセウスとメドゥーサ退治

ペルセウスの冒険でも、アテナは大活躍。彼がメドゥーサを討ちに行くとき、アテナは鏡のように磨かれた盾を手渡し、「直接見ちゃダメ」とアドバイスをくれたんです。

そのおかげで、メドゥーサを真正面から見ることなく、無事に退治することに成功。

この「恐怖を力じゃなく、知恵で乗り越える」って展開は、まさにアテナらしい知略の象徴といえますね。

正義の女神として

アテナの役割は戦場だけにとどまりません。じつは法と秩序の守護者としても活躍してるんです。『オレステイア』の中では、オレステスの裁判に関与して、人間による裁きのしくみを築いたと伝えられています。

ここに表れているのが、武力よりも理性を大切にする姿勢。

ただの戦神ではなく、調和と正義を重んじる存在として、アテナは多くの人に敬愛されていたんです。

つまりアテナは、英雄を導く知恵と都市を守る理性の象徴だったのです。

|

|

|

織物から建築まで──アテナがもたらした古代ギリシャの技芸

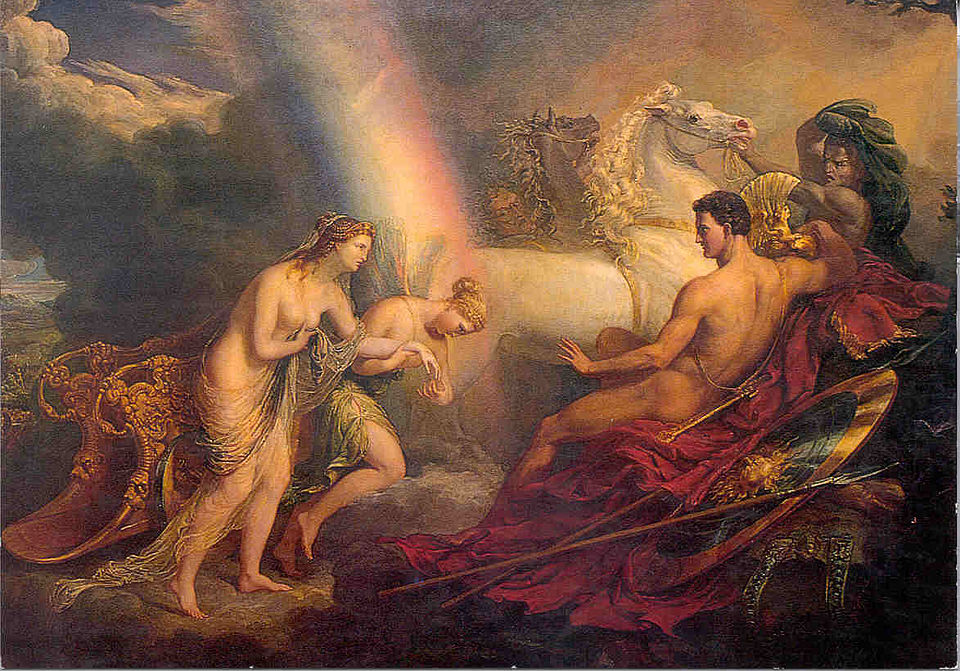

ポセイドンとアテナの戦い

アテナ(ローマ名ミネルヴァ)とポセイドン(ローマ名ネプチューン)が都市アテナイの守護権を競う神話場面を描いた17世紀の油彩。

出典: Photo by Rene-Antoine Houasse / Wikimedia Commons Public domain

アテナと聞くと「戦略の女神」とか「知恵の象徴」ってイメージが強いかもしれませんが、実はそれだけじゃないんです。彼女は工芸や技術を人間たちに授けたものづくりの神様でもありました。

その教えは、武器づくりにとどまらず、織物や陶芸、さらには建築の分野にまで広がっていて、人々の暮らしの土台を支える力になっていたんですね。

織物の女神

当時のギリシャの女性にとって、織物はただの家事じゃなくて、生活の柱のひとつ。そんな大切な技術を人々に教えたのが、まさにアテナだったんです。

糸を紡いで、布にして、美しい模様を織り上げる──その一つひとつが女神からの贈り物のように伝えられてきました。

有名な「アラクネとの織物比べ」の神話でも、アテナがどれほどこの技芸に誇りを持っていたかがよくわかりますよね。

建築と都市の守護者

アテナの名前を冠した都市アテナイは、まさに彼女の存在を象徴するような場所。そこでは、アテナがオリーブの木を与えたことがきっかけで守護神として崇められるようになったといわれています。

オリーブは食べてもよし、油にもよし、木材としても使えるという万能の恵み。

そんな象徴が形になったのがパルテノン神殿です。今もアテネにそびえるその建物は、アテナが授けた建築技術と美意識を体現してるんですね。 アテナは「都市を築く知恵」そのものを人々に与えた神様だったというわけです。

陶芸と技術革新

さらに陶芸や冶金のような生活に密着した技術も、アテナと深くつながっています。土を焼いて器を作る、金属を加工して道具にする──そうした技のひとつひとつが、暮らしを大きく進化させました。

だからアテナは、ただ戦う神ではなく、文明を育てる神としても大切にされたんです。

戦場で知恵を授けただけじゃない。

日々の生活を豊かにする技術を与えたことこそ、アテナのもう一つの大きな功績だったんですね。

つまりアテナは、知恵とともに生活を形づくる技術を人々に与えていたのです。

|

|

|

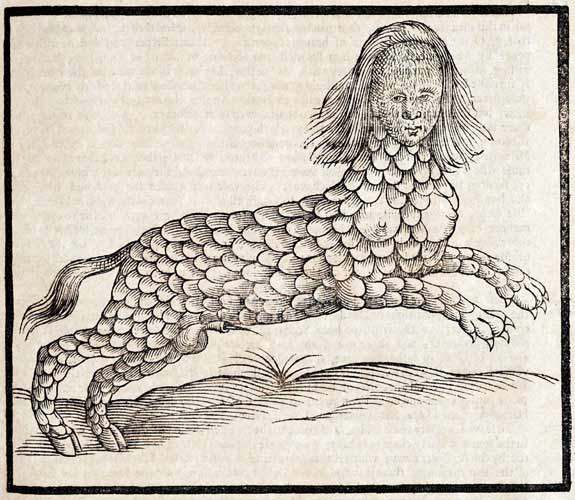

アラクネの神話に見る、工芸と傲慢の境界線

アラクネの変身/アントニオ・テンペスタ作

アテナの怒りを買い蜘蛛に変えられてしまったアラクネを描いた作品

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

アテナにまつわる工芸の神話といえば、やっぱりアラクネの物語が有名ですよね。

でもこれ、ただの「どっちが上手か」っていう勝負話じゃないんです。テーマはもっと深くて、人間の傲慢さと神への敬意が問われるお話なんですよ。

アラクネの挑戦

アラクネという女性は、それはもう驚くほど織物の腕がよかったんです。あまりにすごすぎて、なんと本人は「私の技は神様にも勝る!」とまで言い出してしまったんですね。

それを聞いたアテナは当然ながら激怒。ついには織物勝負で直接決着をつけることになりました。

人間が神に真っ向から挑むという展開、それだけでピリッと緊張感が走ります。

織物対決の結末

勝負の結果、アラクネが織った布は本当にすばらしく、技術的にはアテナに匹敵するほどだったんです。ところが問題はその内容。なんと布には神々の失敗やスキャンダルが描かれていたんです。

いくら技術があっても、神をあざけるようなモチーフにしたことで、アテナの怒りは頂点に。

そして彼女はアラクネを蜘蛛の姿に変えてしまいます──それ以来、蜘蛛が糸を紡ぐようになった、というわけなんですね。

人間への教訓

この話、単なる罰の物語としてだけ受け取るのはもったいないです。

本当に伝えたいのは、「いくら才能があっても、謙虚さを忘れちゃダメだよ」っていうメッセージなんです。

アテナは工芸を授けるだけじゃなく、その使い方や心構えまでも伝える女神だったんですね。

つまり、力を持つってことは、それをどう使うかが問われるってこと。そこにこの神話の深さがあるんです。

つまりアラクネの神話は、工芸の力と人間の姿勢を問いかける物語だったのです。

|

|

|