神々と英雄の力を象徴する乗り物──ギリシャ神話に登場する「戦車」とその伝説

古代ギリシャ神話に登場する戦車って、ただの「乗り物」じゃなかったんです。むしろ、神さまや英雄の力そのものをカタチにした特別な存在として描かれていました。

たとえば、空を駆けて太陽を運ぶ輝く戦車や、荒々しい波を切って進む海の戦車。さらに、戦いや死を運ぶ暗黒の戦車まで──その姿は、自然の力や人間の運命を神話のフィルターを通して映し出していたんですね。

戦車って、「力」や「支配」の象徴でありながら、ときには救いや希望を運ぶ存在としても語られてきました。だからこそ、畏れとともに人々の心に深く残ったんだと思います。

つまり、神々や英雄の乗り物は、ただの乗り物じゃなくて「世界を動かすイメージの核」だった──そんなふうに言えるんじゃないでしょうか。

|

|

|

|

|

|

ヘリオスの太陽の戦車──昼と夜を生み出す神話

ヘリオスが太陽の戦車を駆る様子

─ 出典:ニンフェンブルク宮殿の石のサロン所蔵/Wikimedia Commons Public Domainより ─

太陽神ヘリオスが毎朝乗り込む黄金の戦車は、東の空から現れて、西の地平線へと駆け抜けていきます。太陽の動きそのものを、ひとつの壮大な旅として物語に仕立てたのが、この神話なんです。

それはまるで、毎日くり返される空の上の大スペクタクル。ヘリオスの戦車が今日もちゃんと走ってくれることが、人々にとっては安心そのものだったんですね。同時に、「天を動かす神の力」への畏敬の念も抱かれていたわけです。

太陽の馬たち

この戦車を引くのは、たてがみまで燃えさかるような炎の馬たち。「ピュロイス」「アイオス」「アイトン」「フレゴン」っていう名前がついていて、どれも火や光にまつわる意味を持っていたんですよ。

その姿は、まさに炎のかたまり。ただの馬じゃありません。見るだけで神の強さや迫力を感じてしまう、そんな特別な存在だったんです。

人間とのつながり

この神話は、空のお話であると同時に、人間の生活と深くつながっていました。農業に欠かせない日光、朝と夜のリズム、そして時間の流れ……全部が太陽の動きと一緒だったんです。

つまり、人々の毎日の暮らしは、ヘリオスの戦車に乗っかっていたって言ってもいいくらい。もし太陽が昇らなかったら? 作物は枯れ、世界は闇の中に沈んでしまいます。

ファエトンの悲劇

太陽神ヘリオスの息子ファエトンが、「ぼくも戦車を操ってみたい!」と願い出た話、覚えていますか? でも結果は大惨事。馬たちを御しきれず、空を暴れ回ってしまい、地上は火の海に──。

このエピソードは、人間が神の力に手を出すことの危うさを教えてくれます。自分の限界を知らずに神の領域に踏み込もうとしたとき、何が起きるのか──その問いかけが、神話には込められているんです。

つまりヘリオスの戦車は、昼と夜の循環を象徴し、人間の暮らしを支える神話だったのです。

|

|

|

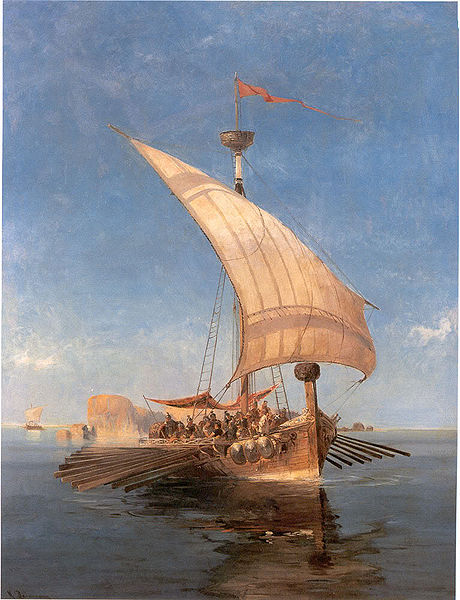

ポセイドンの海馬の戦車──海を支配する神の象徴

ヒッポカムポス(海馬)の戦車を駆るポセイドン

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

海の神ポセイドンは、荒れ狂う波や深い海のうねりさえ自由自在に操る力を持っていました。その圧倒的な力を象徴するのが、海馬が引く戦車。ただの乗り物じゃなくて、人々にとっては畏れと憧れが入り混じる、特別な存在だったんです。

海とともに暮らしていた人たちは、この神話の戦車を思い浮かべることで、自然の怖さと同時にその雄大さも感じ取っていたんでしょうね。まさに「神ってすごい…」って、思わず見上げたくなるような象徴だったんです。

海馬という存在

海馬(ヒッポカムポス)は、上半身が馬で下半身が魚という、なんとも幻想的な生き物。彼らがポセイドンの戦車を引いて、海の上を豪快に駆け抜ける姿は、力強さと美しさをあわせ持っていました。

この海馬たちは、荒々しさと恵みの両方をあわせもつ、海の二面性を映したような存在だったんですね。見る人によって、怖さも、豊かさも、どちらの意味も感じ取れたんじゃないでしょうか。

嵐と地震の神

ポセイドンは「海の神」であると同時に、「地を揺るがす者」としても知られていました。彼が戦車を駆ければ、海は荒れ、大地も揺れる──そんなふうに信じられていたんです。

つまりポセイドンの戦車の走る音は、嵐や地震そのものと重ねられていたわけです。突然の雷鳴や揺れを感じたとき、人々はきっと「神の戦車が来た…」って思ったに違いありません。

人間と海のつながり

航海が生活の一部だったギリシャの人々にとって、ポセイドンの戦車は「海を支配する神の存在感」そのものでした。大海原を渡るには、この神のご加護が欠かせなかったんですね。

だからこそ、人々は出航前にしっかり祈りを捧げ、「どうかポセイドンの戦車に導かれますように」と願ったのです。それは、命をかけた航海に希望を託す行為であり、神との深いつながりを信じる心のあらわれでもあったのでしょう。

つまりポセイドンの戦車は、海の恐ろしさと豊かさを映す象徴だったのです。

|

|

|

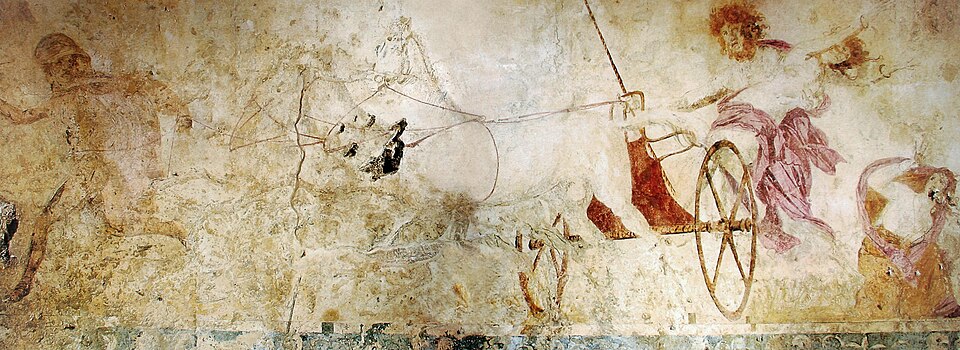

戦と死を運ぶ戦車──アレスやハデスの神話に登場する車

戦車を駆りペルセポネを連れ去るハデス

マケドニアの王墓に描かれた誘拐場面。戦車で冥王が花の乙女を連れ去る瞬間をとらえた古代壁画の断片。

出典:Photo by Yann Forget / Wikimedia Commons Public domain (Public Domain Mark 1.0)

戦車って、ただの移動手段じゃないんです。ときには戦いや死そのものと深く結びついた存在として登場します。とくに戦神アレスや冥界の王ハデスの戦車は、見る人に強烈な恐怖と畏れを同時に感じさせるシンボルだったんですよ。

それは神々の圧倒的な力を、目に見えるカタチで見せつける存在。そして同時に、「人間ってなんて小さいんだろう」と思わされるような、そんな光景でもありました。戦車が現れるときには、必ず血や影がまとわりついていたんです。

アレスの戦車

アレスは戦いと流血を愛してやまない、まさに血に飢えた神。彼の戦車を引くのは、目つき鋭く荒れ狂うような馬たちで、戦場を駆けながら破壊と混乱をばらまいていきました。

この戦車は、まさに戦争そのものの恐怖を形にした存在。兵士たちは敵軍と戦うだけじゃなく、戦場を駆けるアレスの幻影にすら怯えたんです。戦の場そのものが、神の手の中にあるように感じたんでしょうね。

ハデスの戦車

ハデスは黒い馬たちに引かせた戦車で、冥界と地上を行き来していました。有名なのは、ペルセポネを冥界へ連れ去るときに使われた、あの黒々とした戦車の話。

この戦車は、避けられない死の象徴とされていて、人々にとっては「冥界の扉が開いた」ことを告げる存在だったんです。誰にも止められない運命の車輪──そんなふうに映っていたんでしょうね。

死と運命を象徴する戦車

こうした戦車たちは、戦いや死といった人間が避けて通れない宿命そのものを映し出していました。アレスの戦車は戦場を赤く染め、ハデスの戦車は暗い世界へと人を運ぶ。

それらは「力の象徴」であると同時に、「人間の無力さ」をまざまざと突きつける存在だったんです。だからこそ、人々の心に深く、深く刻まれていったんでしょうね。

つまり戦と死の戦車は、人間が抗えない運命の象徴だったのです。

|

|

|