ギリシャ神話にも「ワルキューレ」はいる?──死と戦いを司る女性的存在たち

古代北欧神話には、戦場で勇者の魂を選び取るワルキューレが登場しますよね。

じつはギリシャ神話にも、それによく似た存在がいるんです。

もちろん、名前がそのまま「戦士を選ぶ乙女」ってわけではありません。

でも彼女たちは、人の生と死、そして罪と裁きに深く関わる、重要な役割を持っていたんですよ。

その行動は、神々の気まぐれなんかじゃなくて、もっともっと深くて強い力。 「運命」そのものの化身のように、人間や英雄の人生を左右してきたんです。

つまりギリシャ神話に登場するこうした女性たちは、「死と戦いをつかさどり、人の運命を握る存在」だったというわけですね。

|

|

|

|

|

|

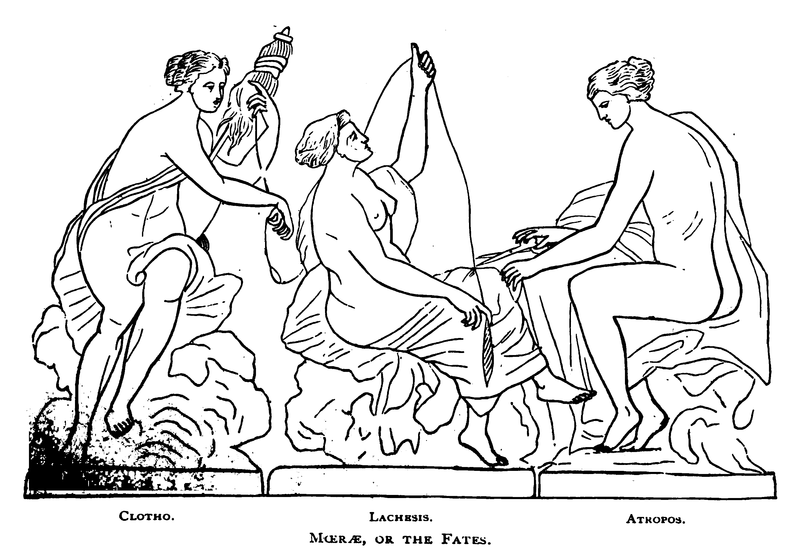

モイライ(運命の三女神)──生と死の糸を操る存在

三女神モイライ

生命の糸を紡ぎ・測り・切る「運命の三女神」を描いた木版画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

モイライは、ギリシャ神話に登場する運命の三姉妹。

それぞれが違う役割を持っていて──クロトーは糸を紡ぎ、ラケシスはその糸の長さを測り、アトロポスが最後に糸を切る。

そう、人ひとりの人生そのものを、この三女神が操っていたんです。

神々すら逆らえない力

この三姉妹の力、じつはとんでもなく絶大で……あのゼウスですら手が出せない存在だったんです。

つまり、神々の王さえも「運命の糸」には抗えない。

それくらいモイライは、世界のルールすら超えた究極の存在。

英雄たちがどれだけすごい冒険をしても、その終わりは三姉妹の手の中にあったんですね。

糸が象徴するもの

「糸を紡いで、測って、切る」──この流れ、まさに人の一生そのもの。

生まれた瞬間に糸は生まれ、いつかはその糸も終わる。

この「人生=糸」っていうイメージ、じつは今でも私たちの中に残ってますよね。

「運命の糸」「人生の糸」なんて言葉にちゃんと名残があるんです。

何気ない糸という道具を使って、命のはかなさや尊さをあらわしたところに、この神話の深みがあるんです。

人間へのメッセージ

どれだけ名声を得ても、どれだけ戦っても、最終的には「死」からは逃げられない──

モイライの存在は、そんな現実を突きつけてきます。

だからこそ、人は限られた命の重みを意識せざるをえない。 「その限られた時間をどう生きるのか」──それが、この神話が今も語り継がれる理由なんですね。

モイライの糸は、ただ人生を測るだけじゃない。

それは、私たちに「どう生きたいか」を考えさせる、大切な問いかけでもあるんです。

つまりモイライの物語は、運命がいかに絶対的で、神々すら従わざるを得ない力だったかを示しているのです。

|

|

|

エリニュス(復讐の女神)──罪を見逃さぬ冷酷な追跡者

エリニュスたちは、血にまみれた罪や、破られた誓いを絶対に見逃さない復讐の女神。

一度標的を見つけたら、どこまでも追いかけていく──まさに恐怖の化身です。

彼女たちは夜の闇から姿を現し、罪人の心にじわじわと忍び寄る存在。

蛇のような髪、血に濡れた目つきで描かれることもあり、そのビジュアルだけでも背筋が凍りそうですよね。

オレステスの追跡

なかでも有名なのが、オレステスのエピソード。

彼は父アガメムノンを殺した母クリュタイムネストラを討ったんですが……それって同時に母殺しという大罪でもあったんです。

たとえそれが「父の仇討ち」であっても、エリニュスにとっては関係なし。

彼は復讐の女神に追われ、心をかき乱され、苦しみに満ちた逃亡の日々を送ることになります。

正義と罪が交差するその瞬間。

そこに容赦なく現れるのが、エリニュスなんですね。

復讐の冷酷さ

エリニュスの恐ろしさは、その絶対性にあります。

逃げても、泣いても、悔いても、許されない。

一度追跡が始まれば、彼女たちはどこまでもついてくる。

その姿はまるで、「心を蝕む罪悪感」そのもの。

肉体だけじゃなく、精神までもじわじわと壊されていくんです。

まさに、後悔や反省では逃れられない“もうひとつの罰”だったんですね。

正義と秩序の象徴

でもエリニュスって、単なる怖い怪物ではありません。

彼女たちは「罪を犯したら、必ず報いがくる」という、ある種の社会的ルールの番人でもあったんです。

その存在が、人々に「悪いことをすればどうなるか」を思い出させてくれる。

つまり、エリニュスは恐怖というかたちをした秩序の守り手だったとも言えるんです。

だから今でも、彼女たちの物語は「正義と責任」の重さを伝えてくれる、大切な神話として語り継がれているんですね。

つまりエリニュスの物語は、罪から逃れることは決してできないという古代人の恐れと戒めを伝えているのです。

|

|

|

ケール(死の精霊)──戦場で死を運命づける暗黒の使者

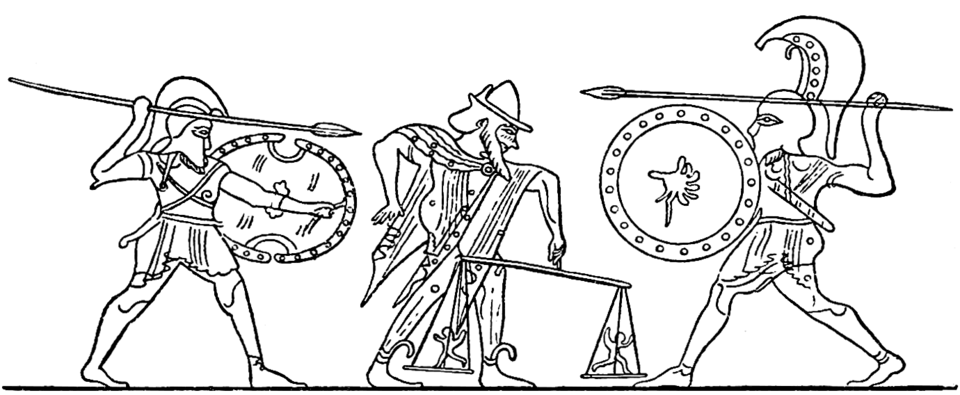

ヘルメスがケールを量る場面

戦場で人の死の運命を司るケールの重さを、ヘルメスが天秤で量って裁定する図。死の精霊の到来と運命の配分を象徴する古典図像。

出典:Roscher, Wilhelm Heinrich(source) / Wikimedia Commons Creative Commons Public Domain Mark 1.0

ケールは、戦場にふいっと現れて、兵士たちの死の運命を決めてしまう黒い精霊たち。

しかもその姿がまた恐ろしくて……血に飢え、鋭い爪と牙を備えた、まさに死の申し子といった風貌なんです。

勇敢な戦士だろうが、臆病な兵士だろうが、関係なし。

死すべきときが来たら、ケールは容赦なく命を奪っていくんです。

戦場を支配する精霊

ケールは、人間の努力や実力なんておかまいなし。

いくら鍛えていても、どれだけの勇気があっても、彼女たちが現れた時点で運命は決まっている。

「人の力ではどうにもできない死の象徴」──それがケールだったんですね。

どんな英雄も、彼女たちの前ではただの“定められた命”。

イリアスに登場するケール

ホメロスの叙事詩『イリアス』の中にも、ケールたちはしっかり登場しています。

そこでは彼女たちが戦場に群がって、兵士たちの魂を争うように空へ舞い上がっていく様子が描かれているんです。

その描写がもう……凄惨で、生々しい。

戦場そのものが「死の精霊たちの宴」のように感じられるほど。

どれだけ勇敢に戦っても、死からは逃れられない。

そんな現実を、ケールの姿は突きつけてくるんですね。

死の必然性

ケールはただ怖い存在というだけじゃありません。

彼女たちは「死は避けられない」という現実を示す精霊でもあったんです。

でもだからこそ、戦士たちは考えたんですね。 「どうやって名誉ある死を迎えるか」ってことを。

つまりケールの神話は、「死」そのものよりも、「そのとき自分がどう生きていたか」を問う物語。

どう死ぬかは、どう生きるか──その答えをケールは静かに投げかけてくるんです。

つまりケールの物語は、戦場の死が避けられない運命であることを教え、勇敢さを促していたのです。

|

|

|