小さき存在に宿る神意──ギリシャ神話における「虫」の意味と逸話

古代ギリシャの人たちにとって、虫って「ただの小さくて気持ち悪い生き物」なんかじゃなかったんです。むしろ神さまの意志とか、人間の運命を映し出す鏡のような存在として見られていたんですよ。

いちばん小さくて弱そうな虫が、物語の中ではときにとんでもなく大きな意味を持って登場する──そこが神話や寓話のおもしろいところなんです。

たとえばアラクネが蜘蛛にされる話。あれは人間の誇り高すぎる技術が、神さまの領域に踏み込みすぎたことで罰を受けるっていう、ちょっと怖くて切ないエピソードなんですよね。

それからハエや甲虫なんかは、「魂」とか「死」っていうテーマと結びつけられていて、不気味なんだけどどこか神秘的でもある。見た目に反して、超越的な存在として扱われていたんです。

つまりギリシャ神話における虫たちは、「不吉さ」と「再生」、そして「人間のうぬぼれへの警鐘」──そんな象徴として、しっかり意味を担っていたんですね。

|

|

|

|

|

|

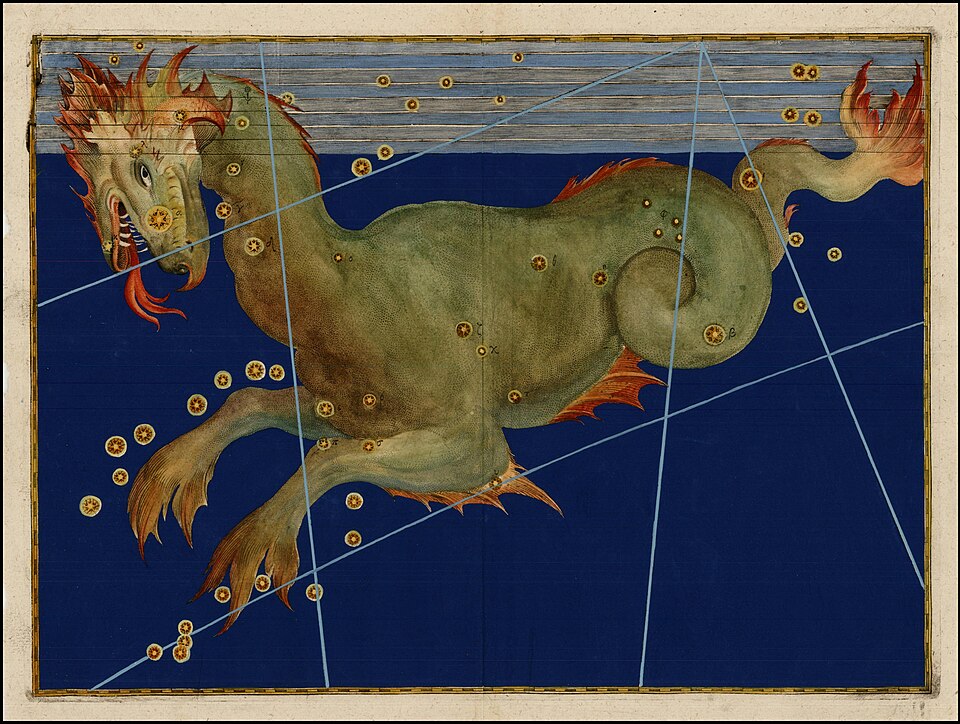

変身譚に登場する虫──アラクネと蜘蛛の神話

アラクネの変身

アテナの怒りを買い蜘蛛に変えられてしまったアラクネを描いた作品

─ 出典:アントニオ・テンペスタ作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

ギリシャ神話に出てくる虫の中で、いちばん知られているのがやっぱりアラクネと蜘蛛の物語でしょうね。彼女は人間のくせに、とんでもない織物の腕前を持っていて、その才能はみんなから大絶賛されていました。

でも、その才能が裏目に出ちゃうんです。あろうことか女神アテナに勝負を挑んでしまって、最後には蜘蛛に姿を変えられてしまうという結末に。ちっちゃな虫にされちゃう運命は、人間の傲りと神さまの絶対的な力の差をはっきり見せつけてきます。

アラクネの才能と傲慢

アラクネは、もう本当に天才レベルの織物職人でした。彼女の作品には神さまたちの物語が細やかに織り込まれていて、それを見た人は「これ、人間業じゃない…」って驚くほどだったんです。

でも、その実力に酔いしれてしまったアラクネは、ついに「私の技は神さま以上よ」なんて言い出しちゃいます。これはギリシャ神話ではおなじみのヒュブリス(傲慢)。神に挑んだ人間がどうなるか──その典型的なパターンに突入していきます。

アテナとの織物対決

その挑発を聞いたアテナは黙っていません。「そこまで言うなら、勝負しようじゃない」と織物対決を仕掛けてきたんです。

アテナは神々の栄光をテーマに布を織り、アラクネは神々の失敗やスキャンダルを題材にした布を織り上げます。しかもその技術がまた完璧で、誰もアラクネの腕を否定できなかったんです。

でも──それがまずかった。いくら技術がすごくても、神さまを皮肉ったらアウト。怒ったアテナは、アラクネに罰を下すことに決めたんです。

蜘蛛への変身

怒り心頭のアテナは、アラクネをちっちゃな蜘蛛に変えてしまいました。そしてそれ以降、アラクネとその子孫たちは、永遠に糸を紡ぎ続ける運命に。

蜘蛛が巣を張る姿は、「神に逆らった者の末路」と重ねられて、今も語り継がれています。虫の姿に変えられるという罰は、人間がどれだけ傲っても、神々の前ではちっぽけな存在だってことを思い知らせるためのものだったんですね。

つまりアラクネの神話は、虫への変身を通して人間の傲慢さを戒める物語だったのです。

|

|

|

魂や死を象徴する虫──ハエや甲虫のイメージ

ギリシャ神話に登場する虫たちは、「うっとうしい存在」ってだけじゃなくて、魂や死とつながる深い意味を持った存在でもあったんです。

たとえばハエ。その不浄なイメージや騒がしさから嫌われがちなんですが、実は「神さまの怒り」や「死の気配」を知らせるサインとされていたんです。

そして甲虫──とくにスカラベのような虫は、エジプト神話で「再生」や「永遠の命」の象徴として扱われていて、その神秘的なイメージはギリシャにも少しずつ伝わっていきました。

こうした見方には、「どんなに小さな命にも意味がある」っていう、古代の人たちの鋭い感性があらわれているんですね。

ハエと神の怒り

神話の中でハエは、ただのうるさい虫じゃありません。ある話では、神々が怒ったときにハエの群れを放って災いをもたらすって場面が描かれています。

たった一匹でも鬱陶しいハエが、群れでやってくる。それが村や人々の暮らしを混乱させていく──この姿こそが、神の怒りの具現化だったんです。

小さくても油断ならない、だからこそ象徴的。

甲虫と再生のイメージ

甲虫はギリシャ神話ではあまり出番がないものの、エジプトでは超重要キャラでした。とくにスカラベは「太陽の再生」を象徴する存在で、死者の守り神みたいな扱いをされていたんです。

そうした考え方が地中海世界にもじわじわ広がって、「甲虫=再生や永遠の象徴」というイメージが共有されるようになっていきました。

つまり、虫が「死の終わり」じゃなくて「新しい命の始まり」を示してくれる存在になっていったんですね。

虫と魂の旅路

さらに古代の人たちは、ときに虫の群れを「死者の魂が変化した姿」と見なしていました。目に見える小さな命の中に、見えない世界への入り口を感じていたんです。

人間が死をどう受け入れるか、魂の行き先をどう想像するか──虫たちはそんな想いとリンクしていたんですね。

ちっぽけな虫たちが、じつは“魂”や“死”を映す深い象徴だった。それが、古代ギリシャの人々が虫に込めた視線だったんです。

つまり虫は、神話の中で死や魂の象徴として、人々に畏れと神秘を伝えていたのです。

|

|

|

虫が持つ不吉と再生の二面性

ギリシャ神話の中で虫という存在は、ちょっと変わったポジションにいます。不吉さと再生の力──この正反対の性質を、ひとつの小さな命が同時に持っていたんですね。

普段の生活ではたしかに迷惑な存在。でも同時に、自然のサイクルを支える大事な役目も果たしていた。それが古代の人たちにとっての「虫」だったんです。

不吉を告げる虫

たとえば虫の異常発生。これは神話の中では、何か悪いことが起きる前兆として語られることがありました。

畑を荒らし、作物をダメにしてしまう害虫は、人々にとって生活そのものへの脅威。「これ、神さまが怒ってる証拠なんじゃ……」って、そんなふうに恐れられていたんです。

虫は目に見える小さな存在でありながら、神の怒りや不吉な未来を知らせるサインだったんですね。

自然の循環と再生

でも虫は「悪い知らせ」をもたらすだけじゃありません。死んだものを分解して、大地に返すという役割も持っていたんです。

たとえば枯れ葉や動物の死骸に群がる虫たち。その姿はちょっと不気味かもしれないけど、それって「新しい命が育つ準備」をしているともいえるんですよね。

古代の人たちはそうした光景の中に、破壊と再生のサイクルを見ていた。虫はただの嫌われ者じゃなくて、自然の神秘を背負った存在としてちゃんと受け止められていたんです。

人間への教訓

神話の中で描かれる虫の物語は、ただの迷信とか恐怖じゃなくて、人間が自然とどう向き合って生きていくべきかを問いかけるメッセージでもあったんです。

ちっちゃな虫ひとつが、「うぬぼれるなよ」と人間に警告したり、「命は巡るものなんだよ」と教えてくれたりする。そんな奥深さが、ギリシャ神話の面白いところなんですよね。

つまり虫は、不吉さと再生の二面性をあわせ持つ象徴として、神話に深く根づいていたのです。

|

|

|