アレスの「戦争と破壊を引き起こす」能力とそれにまつわる伝説

古代ギリシャのアレスは、その名のとおり戦争の神として知られていました。

でも、彼の姿って「勇敢な英雄」とはちょっと違うんですよね。

むしろ彼は、戦場の混乱や暴力、血のにおいをそのまま象徴するような存在でした。

戦いを引き起こすのは栄光のためじゃなく、怒りや衝動。

そんなアレスは、人々に恐れられながらも、できれば関わりたくない神として距離を置かれることも多かったんです。

アレスの「戦争と破壊をもたらす」力って、戦の恐ろしさや狂気を映し出す神話の鏡だったとも言えるんですよね。

だからこそ、ただの戦神じゃなく、「戦いの影の部分」を具現化した存在として語り継がれているんです。

|

|

|

|

|

|

戦争の神アレス──恐怖と混乱を体現する存在

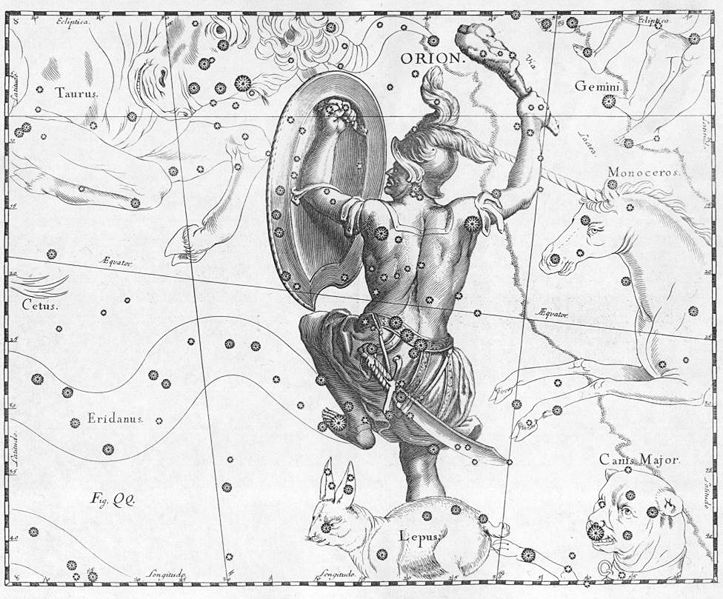

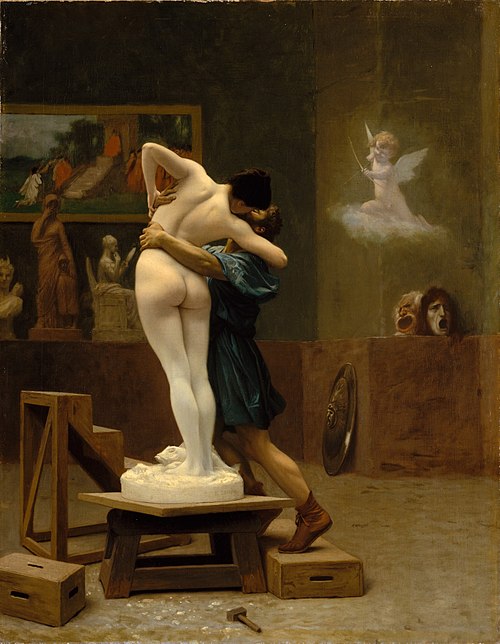

軍神アレスの木版画(1878年)

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

アレスはゼウスとヘラの子として生まれた戦の神ですが、その役割は「軍神」なんていう生ぬるいものじゃありません。

彼が司るのは、戦いそのもの──それも、血と怒りと叫びが入り混じる暴力的な戦闘の極みでした。

戦場の恐怖

アレスが戦場に姿を現すと、兵士たちは冷静さを失い、まるで何かに取り憑かれたように狂気へと引きずり込まれていきます。

理性が吹き飛び、本能だけが支配する世界。そこでは恐怖と怒りが渦巻き、戦場全体が一瞬で炎に包まれるような状況になるんです。

アレスは決して勝利をもたらす神じゃありません。

むしろ、戦の炎をかき立て、無益な破壊を延々と続けさせる存在だったんです。 アレスは、人々に「戦争の恐ろしさ」を思い知らせるために存在していた──まさに「戦争そのものの化身」と言っていい神だったんですね。

破壊の象徴

アレスは流血や殺戮を楽しむかのように愛し、制御のきかない戦争の恐ろしさそのものとして描かれました。

彼が戦場に現れると、建物は焼かれ、大地は踏みにじられ、命あるものは次々と倒れていきます。

そして、すべてが終わったあとに残るのは、瓦礫と沈黙だけ。

笑い声も希望も、何ひとつ残らないんです。

アレスの姿には、戦争がもたらす絶望的な現実そのものが映し出されていたと言えるでしょう。

だからこそ、彼はただの「神」ではなく、破壊の象徴として、人々に強烈な恐怖と不快感を抱かせたんです。

随伴する恐怖の神々

アレスはいつもひとりで戦場に現れるわけではありませんでした。

彼のそばには、デイモス(恐怖)やフォボス(畏怖)といった、まさに恐怖を具体化したような存在が影のように付き従っていたんです。

彼らは兵士たちの心に忍び込み、静かに勇気を打ち砕き、不安と混乱を広げていく──そんな力を持っていたとされています。

この随伴者たちの存在によって、アレスは物理的な破壊だけでなく、心理的な恐怖や絶望までも戦場にもたらす神になったんですね。

つまりアレスは、「剣で人を傷つける」だけじゃないんです。 心までも壊す存在として、神々の中でも群を抜いて恐れられる、厄介で圧倒的な存在だったんです。

つまりアレスは、戦争の狂気と破壊をそのまま体現する神だったのです。

|

|

|

神々の中で孤立するアレス──不人気なオリュンポスの戦神

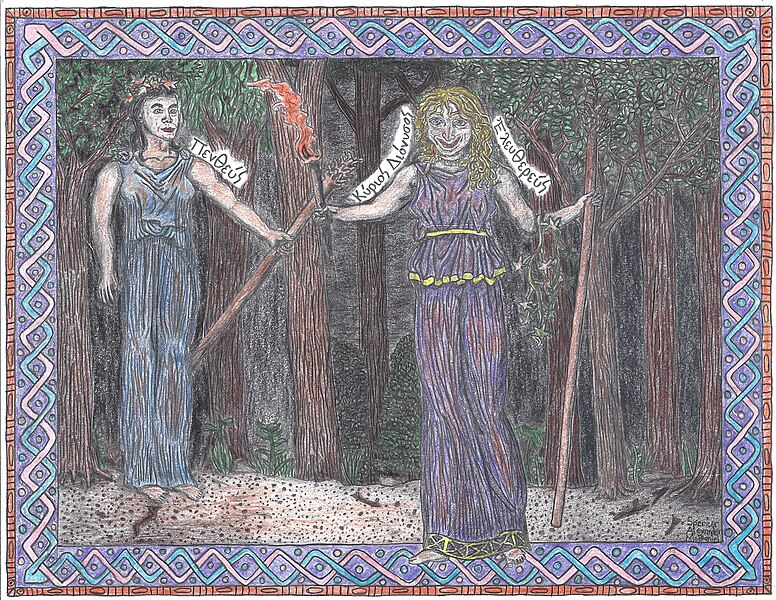

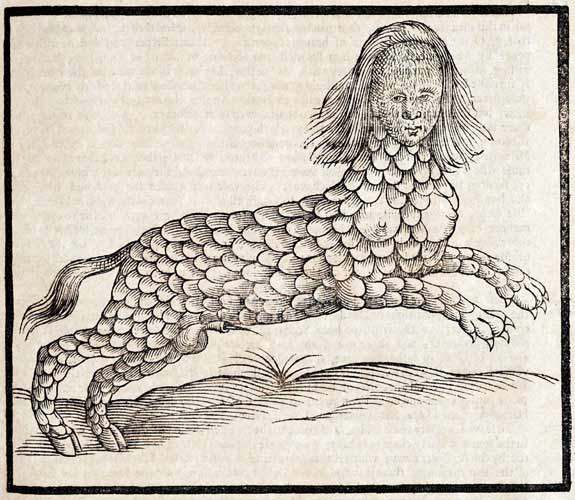

巨人と戦うアレス

オリンポスの神々と巨人族の壮絶な戦いである「ギガントマキア」の一幕。アレスの戦闘に特化した好戦的な側面を強調した作品

出典:アテネ国立考古学博物館所蔵-赤絵式ペリケの細部 /Photo by George E. Koronaios / Creative Commons CC BY-SA 4.0(画像利用ライセンス)

オリュンポスの神々の中でも、アレスはあまり歓迎されない存在でした。どちらかというと、敬遠されたり軽んじられたりすることのほうが多かったんです。

ゼウスの嫌悪

父親であるゼウスさえも、アレスの乱暴さや好戦的な性格を嫌っていたといわれています。ゼウスは戦いの中にも秩序や大義を重んじるタイプだったのに対して、アレスはただただ暴れまわるだけ。

だからゼウスは、よくアレスに怒りをぶつけたり、わが子であっても遠ざけようとしたりしたんですね。

アテナとの対比

同じく戦を司るアテナは、知略や正義の象徴として神々からも人間からも尊敬されていました。それに対してアレスは、衝動的な暴力の塊。

このふたりの違いははっきりしていて、だからこそ周囲の評価も真逆だったんです。アテナが秩序をもたらす戦の神なら、アレスは混乱を呼ぶ戦の神だったというわけです。

神話の中での立場

アレスといえばアフロディテとのロマンスで有名ですが、それ以外ではわりと孤立した存在として描かれることが多いんですよね。神々が集まる宴の場でも、彼だけがなんとなく疎外されがち。

戦いの中の恐怖や混乱、そういった「戦争の陰の部分」を象徴する役割を担わされていたとも言えます。

力はあるのに、みんなから距離を取られる──アレスは、そんな孤高の戦神だったのかもしれません。

つまりアレスは、神々の中でも孤立しがちな不人気の戦神だったのです。

|

|

|

アレスに挑んだ英雄たち──アテナやヘラクレスとの対立の物語

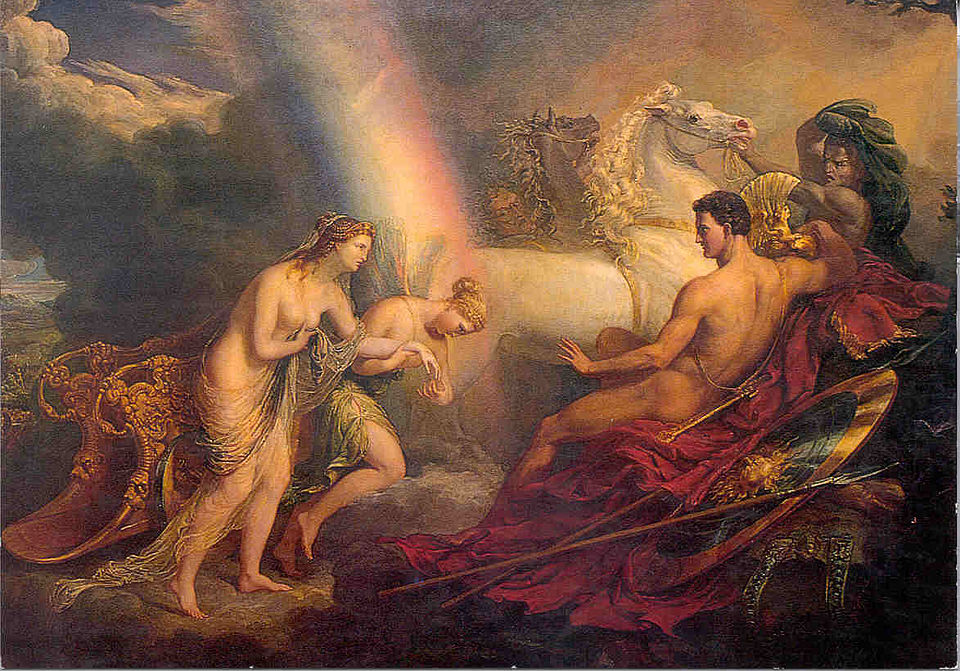

『アレスとアテナの戦い』-ジャック=ルイ・ダヴィッド(1748 - 1825)

戦の喧噪と憤怒に駆られたアレスが、理性と秩序を体現するアテナに制される場面

出典: Photo by Louvre / Wikimedia Commons Public domainより

アレスは戦の神として恐れられていましたが、神話の中では意外と負け役になることも多いんです。しかも、相手は人間の英雄だったり、他の神だったり。

その背景には、ただ力にまかせて突き進むだけじゃ、勝てるとは限らないっていう深いメッセージが隠されていたんですね。

アテナとの戦い

アレスとたびたび対峙したのがアテナ。まさに宿敵のような存在で、戦場では何度もぶつかっています。でも、そのたびに勝つのはアテナのほう。

彼女は力よりも知恵や理性を重んじる女神で、冷静な判断でアレスを圧倒していったんです。「戦いでは知恵が暴力を超える」──そんなメッセージが、ふたりの対決からはっきりと伝わってきます。

単なる力比べじゃなく、「頭を使うことの大切さ」を教えてくれてるんですね。現実の戦場でも、感情的になったら大失敗につながるよ、っていう警告にもなっていたんでしょう。

ヘラクレスの勝利

人間の英雄ヘラクレスも、アレスと戦って勝利したひとりです。神にもひけを取らないパワーの持ち主で、さまざまな試練を乗り越えてきた彼。

そんなヘラクレスが戦の神に勝ったっていう話は、当時の人々にとってはかなりインパクトがあったはずです。

「神にすら打ち勝つ力が人間にもある」──そう思えるだけで、自分たちにも何かできるんじゃないかって希望がわいてきますよね。まさに人間の可能性を体現したエピソードだったわけです。

アレスの役割

こうして負けてばかりのアレスですが、実はそこにこそ意味があるんです。アレスはただの暴れん坊ではなく、「戦うことの本当の意味」を問いかける存在でもありました。

力任せに戦っても、勝てるとは限らない──そんな当たり前だけど厳しい真理を、彼の姿が教えてくれるんです。

だからこそ、あえて敗れる役を引き受けていたとも言えますよね。アレスは、戦いの恐ろしさや虚しさを映し出す鏡のような存在だったのかもしれません。

つまりアレスは、英雄たちの勝利によって「理性や勇気の価値」を浮かび上がらせる役割を担っていたのです。

|

|

|