女神の守護鳥──ギリシャ神話における「孔雀」の意味と逸話

古代ギリシャの人々にとって、孔雀はただ美しいだけの鳥じゃありませんでした。

そのきらびやかな羽の奥には、神秘と神聖が宿っていたんです。

なかでもこの鳥は、女神ヘラと深く結びついた存在。

彼女の威厳や守護の力を体現する、いわば「神のしるし」のようなものだったんですね。

神話では、百の目を持つ巨人アルゴスが登場します。

この巨人が亡くなったあと、その無数の目が孔雀の羽に移されたと語られているんです。

だからあの羽に散りばめられた目のような模様には、「すべてを見通す力」や「神のまなざし」が込められている──そう信じられていたんですね。

つまり、ギリシャ神話における孔雀は「女神の守護鳥」として美と威厳を象徴する存在だったというわけです。

その姿は、ただ華やかなだけじゃなく、神聖さと永遠の力を秘めて人々の心に刻まれていたんです。

|

|

|

|

|

|

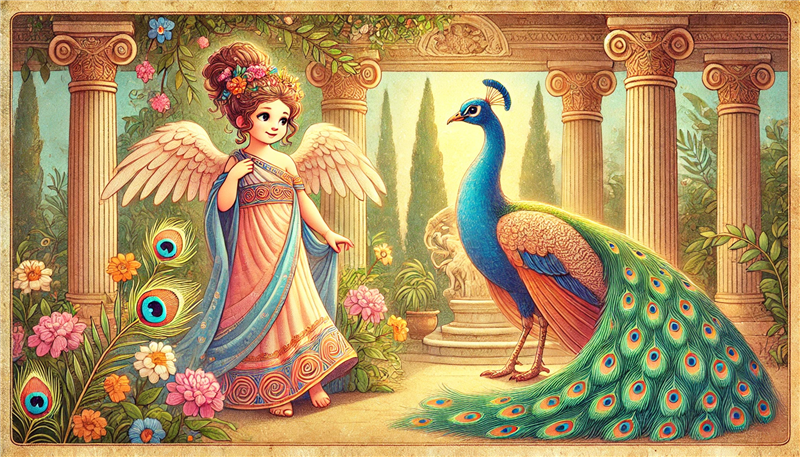

ヘラの聖鳥としての孔雀──誇りと威厳の象徴

孔雀を従えたヘラ

ヘラがゼウスのイオとの密会を発見した修羅場を主題化した作品

出典:Photo by Pieter Lastman (1583 - 1633)/ Wikimedia Commons Public domainより

孔雀はヘラの聖鳥として古代ギリシャで広く知られていました。

ヘラといえば、神々の女王にして婚姻と家庭を守る女神。そのそばに寄り添う孔雀は、ただ美しいだけじゃない、誇りと威厳を映し出す存在だったんです。

孔雀の姿を目にすることで、人々はヘラの気高さや強さを身近に感じ取っていたのかもしれません。

神々の女王と孔雀

ヘラが孔雀を連れて描かれる場面──それは彼女の神としての格を示す、欠かせないモチーフでした。

特に羽を大きく広げた孔雀の姿は、まるで豪華な王冠のようで、その姿を見るだけで「あ、この女神は特別なんだ」とわかるような圧倒的な存在感を放っていたんですね。

そしてその羽模様には、「神々の女王にふさわしい伴侶」という意味が込められていた。だから孔雀は、ヘラの象徴として長く人々の記憶に残ってきたんです。

婚姻と守護の象徴

婚姻の守護神であるヘラにふさわしく、孔雀もまた夫婦の絆を守る神聖な鳥と考えられていました。

孔雀の堂々とした姿は、結婚生活の中にある小さな波や揺らぎにも動じない誇り高い精神を象徴していたのかもしれません。

孔雀は女神の威厳と家庭の守護を示す聖鳥──

それは、安心と誇りを人々にもたらす存在でもあったんですね。

芸術に表現された孔雀

古代ギリシャの彫刻や壺絵、モザイクの中には、孔雀とヘラが並んで描かれた作品がたくさん残されています。

それらの表現には、「女神の守護」と「美の象徴」という二つの意味が込められていました。

孔雀の姿を通して、人々は「ヘラが家庭を見守ってくれている」と感じ、同時にその華やかさに憧れの気持ちを重ねていたのでしょう。

こうして孔雀は、ただの神話の鳥ではなく、日常の祈りと信仰にしっかりと根を下ろした存在となっていったのです。

つまり孔雀は、女神ヘラの権威と婚姻の守護を示す神聖な鳥だったのです。

|

|

|

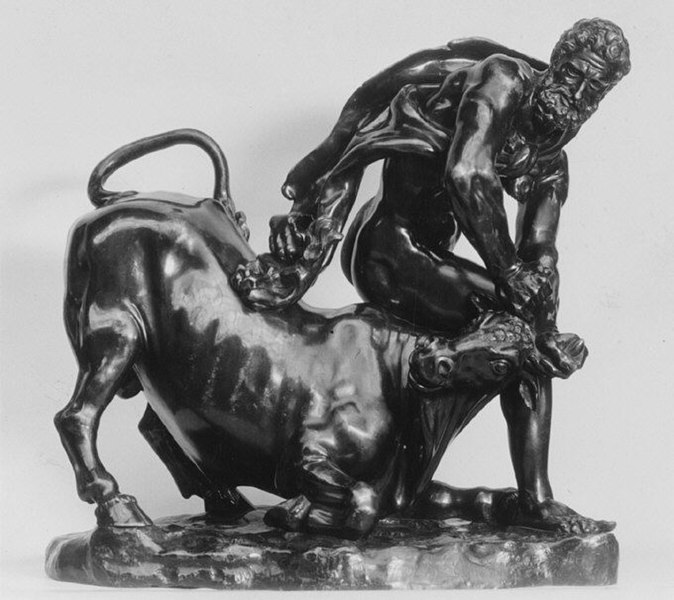

巨人アルゴスの目と孔雀の羽の神話

ヘラがアルゴスの目を孔雀に与える場面

ゼウスの恋人イオを監視していたアルゴスの死を前に、ヘラがその目を孔雀の尾に移す場面。夫の不義に対する怒りと嫉妬が象徴的に描かれる。

出典:Photo by Peter Paul Rubens / Wikimedia Commons Public domainより

孔雀の羽にある目のような模様──

その神秘的なデザインには、アルゴスという特別な巨人の物語が込められています。

アルゴスは、なんと全身に無数の目を持つ巨人。

しかも眠っていてもいくつかの目は開いたままという、常に油断なく周囲を見張る“完璧な番人”だったんです。

その異様な姿ゆえに、人々は彼を恐れながらも頼りにしていました。

だからこそ、神々の中でもとくに慎重で威厳に満ちたヘラに仕える存在として、重要な役割を担うことになったんですね。

アルゴスの役割

ある日、女神ヘラは巫女イオを見張るようアルゴスに命じます。

イオは、ヘラから不倫を隠すためにゼウスによって牝牛に変えられた女性。

誰よりも視線を持つアルゴスこそが、そんな彼女を見張るのに最適だったんです。

でもその任務は、ヘルメスの登場によって終わりを迎えます。イオを助けようとやってきたヘルメスは、さまざまな手を使ってアルゴスを眠らせ、ついには彼の命を奪ってしまうのです。

その死を悼んだヘラは、忠実な番人のために彼の目を孔雀の羽に散りばめた──

それが、今に伝わる神話なんですね。

羽に宿る永遠の目

こうして孔雀の羽は、単なる美しさではなく「神のまなざし」という意味を持つようになりました。

羽に描かれた無数の「目」は、ヘラの監視、そして神々の守護を象徴する存在に変わったのです。

それは女神の永遠の監視と守護を示す象徴。

孔雀の羽一枚に込められた意味を知ることで、人々は「自分たちは常に神の目に見守られている」と感じていたのでしょう。

物語の象徴性

この神話は、ただのエピソードじゃありません。

そこには忠誠、記憶、永遠の見守りといった深いテーマが込められているんです。

アルゴスの目を受け継いだ孔雀は、ヘラの威厳を映し出すだけでなく、神話を通じて人々の暮らしや信仰とつながる存在となっていきました。

華やかでありながら、どこか神聖な気配をたたえた孔雀──

その姿を見るたびに、人々は神々の力と物語の余韻を感じ取っていたのかもしれません。

つまり孔雀の羽の「目」は、アルゴスの物語を通じて女神の永遠の守護を象徴していたのです。

|

|

|

孔雀が示す美と不死のイメージ

孔雀はそのまばゆい姿から、単に「美しい鳥」として見られていたわけではありません。

古代の人々はその羽根の輝きに、不死や永遠という特別な意味を重ねていたんです。

鮮やかな色が時を経ても色あせない──

その性質が、「命が尽きたあとにも残る美しさ」への憧れをかき立てたのでしょう。

美の極致としての孔雀

当時の人々にとって孔雀は、まさにこの世で最も美しい鳥。

その羽根ひとつひとつは宝石のように輝き、神々の世界の荘厳さすら思わせるほどだったんです。

だからこそ、彫刻やモザイク、装飾品など、あらゆる芸術作品に孔雀の姿が取り入れられました。

それは単なる美の表現ではなく、「神の領域に少しでも近づきたい」という願いの現れだったのかもしれません。

不死と再生の象徴

孔雀の羽は、死んだあとも長くその美しさを保つと言われていました。

この“ありえない”性質が、孔雀を不死や再生のシンボルへと押し上げたんです。

人はやがて死ぬけれど、そこに残る何かはある──

そんな感覚を、孔雀は静かに、でも確かに人々に語りかけていたのかもしれません。

人々への影響

こうした孔雀の持つイメージは、ギリシャにとどまらず、ローマへ、そして中世ヨーロッパへと広がっていきました。

教会の装飾や、貴族たちの紋章に孔雀の羽が使われたのも、「永遠の美」や「変わらぬ価値」を象徴する存在として認められていたからです。

孔雀は美と不死を象徴する神話的存在──

それは時を超えて、信仰や芸術の中で生き続け、人々に「消えないもの」への敬意を伝えてきたんですね。

つまり孔雀は、美と不死のイメージをまとった神聖な鳥として崇められていたのです。

|

|

|