魂と愛の象徴──ギリシャ神話における「蝶」の意味と逸話

ギリシャ神話における「蝶」とは、魂の旅路を映す象徴でした。

ひらひらと空を舞う姿が、まるで死者の魂があの世へ旅立っていくように見えたことから、命のはかなさと再生の希望──その両方をあわせ持つ存在として考えられていたんです。

そして蝶を象徴する存在として有名なのが、プシュケーという女神。魂をつかさどる女神であり、蝶の羽を持つ姿で描かれることもある彼女の物語には、蝶は魂と愛をつなぐ橋なんだっていう意味が込められているんですね。

|

|

|

|

|

|

プシュケーの物語──蝶の羽を持つ魂の女神

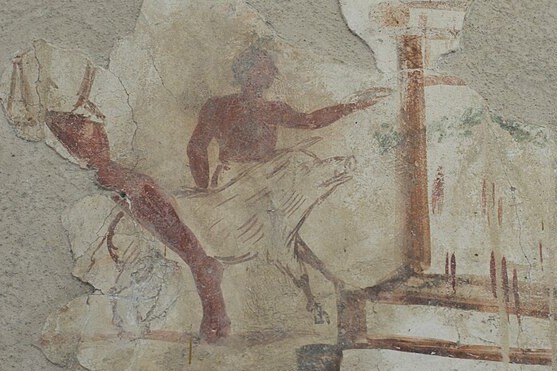

蝶の翼をもつプシュケー(ポンペイ壁画の模写)

古代ギリシャでは蝶(psyche)は魂を意味する語と結びつき、女神プシュケーは蝶の翼をもつ姿で表された。蝶は肉体から離れる魂の比喩として機能し、神話的図像に霊的象徴を与えた。

出典:Wilhelm Johann Karl Zahn (author) / Wikimedia Commons Public domainより

ギリシャ神話に登場するプシュケーという名前、じつはそのまま「魂」って意味なんです。

もともとはただの人間の娘だったんですが、あまりにも美しかったせいで、なんとアフロディテの嫉妬を買ってしまうんですね。そこからいろんな試練が始まって、紆余曲折の末にエロスと結ばれ、最終的には魂の女神として神々の仲間入りを果たすことになります。

人間から神へ。この物語は、魂の成長と愛の力を描いたドラマだったんです。

蝶の羽を持つ姿

プシュケーは芸術作品の中で、よく蝶の羽を背負った姿で描かれます。この羽こそが、彼女が「魂」をあらわす存在だってことを示しているんですね。

蝶って、儚くて小さな存在だけど、よく見るとめちゃくちゃ美しくて、しかも変化の象徴でもありますよね。プシュケーもまさにそんな存在。人間の心の繊細さや、魂の奥深さを重ねて見ることができたんです。

名前の意味と魂

実はギリシャ語のプシュケーって、「蝶」と「魂」の両方を意味してたんです。これ、偶然じゃなくて、古代の人たちが蝶=魂の姿だと感じていた証なんですね。

死者の魂は、ふわっと空を舞う蝶のように天へ旅立つ──そんな風に信じられていたから、蝶を見かけるたびに「誰かの魂かもしれない」って思いを馳せていたわけです。

神格化されるプシュケー

プシュケーは、ただの娘から神へと変わっていきます。でもそれは、突然力を得たからじゃなくて、いろんな試練を乗り越えて、魂が成長していったからこそ。

蝶がサナギから羽ばたいて、美しく変わるように──彼女の物語は、人間の限界を越えて新しい自分に生まれ変わる“魂の旅”を描いたものだったんですね。だからこそ、プシュケーは「魂の女神」として、今も語り継がれているんです。

つまりプシュケーの物語は、蝶を通して魂のはかなさと再生を語った神話だったのです。

|

|

|

蝶が示す死と再生──魂の旅路の象徴性

これまで見てきたように、蝶は古代ギリシャで死と再生を象徴する不思議な存在でした。その理由をもう少し掘り下げてみると──実は蝶の「生き方」そのものにヒントが隠されているんです。

卵から幼虫になり、さなぎを経て、美しい成虫へと姿を変えていく。

この劇的な変化の過程は、人が死を迎えて、魂だけが別の世界へと旅立つ姿に重ねられました。

蝶の一生は、命の循環そのもの。ただの自然現象ではなく、そこにはどこか神秘的な意味が込められていたんですね。

死者の魂としての蝶

古代の人々は、亡くなった人の魂が蝶となって現れると信じていました。

特に墓地や葬儀の場では、蝶は魂を象徴するモチーフとして描かれたり、儀式の中で使われたりしていたんです。

ひらひらと舞う蝶の姿には、「命のはかなさ」と同時に、魂は肉体を離れてもどこかで生き続けている──そんな希望のような意味が宿っていたのでしょう。

だからこそ蝶は、ただの虫ではなく、遺された人の心を癒す特別な存在だったのかもしれません。

変身の象徴

蝶はまた、「変身」の象徴でもありました。

特にさなぎの時期は「死の眠り」にたとえられ、そのあとに羽ばたく姿は「新しい命の誕生」を表していたんですね。

つまり蝶の変化は、終わりは始まりとつながっている──そんな自然からのメッセージ。

死という現象に対して、恐れるのではなく、そこから生まれる再生に希望を見いだす心が、古代の人々の中にあったのかもしれません。

哲学と蝶の関わり

プラトン(紀元前427 - 紀元前347)も、人間の魂を蝶になぞらえる表現を残しています。

蝶が自由に空を舞う姿は、肉体という制約を脱ぎ捨てた、魂の理想のかたち。

このイメージは、魂がより純粋な存在に近づいていくという、哲学的な思索にもつながっていたんです。

蝶=魂の旅の象徴という考え方は、神話だけでなく、思想や芸術の中にも深く根づいていったのですね。

つまり蝶は、死と再生を通じて人間の魂の旅路を映す象徴だったのです。

|

|

|

愛と試練──エロスとプシュケーの物語に見る蝶の意味

プシュケーの物語は、魂と愛がさまざまな試練を通して結びつき、成長していく過程を描いた神話です。

この物語の中で、蝶の象徴性がじわじわと浮かび上がってきます。

命のはかなさ、再生、そして変容──そのすべてが、彼女の歩んだ道と重なっているんです。

試練の数々

アフロディテがプシュケーに課した試練は、どれも魂を揺さぶるような難題ばかりでした。

混ぜられた穀物をすべて仕分ける、危険な川岸から黄金の羊毛を集める、死の国へ赴いて冥界の女王から箱を持ち帰る──。

これらの苦しみは、まさに蝶がさなぎの殻を破って羽ばたく前のような「魂の変容」の象徴だったのかもしれません。

蝶と愛の結びつき

蝶は、単に「魂」や「死と再生」を象徴するだけでなく、愛と深く結びついた存在でもありました。

とくにエロスとプシュケーの神話では、ふたりの姿とともに蝶が描かれることが多くあります。

愛が魂を導き、成熟させ、やがて神聖な結びつきへと昇華していく──その過程を蝶の舞いが象徴していたのです。

魂の完成としての結婚

すべての試練を乗り越えたプシュケーは、ついに神々の認可を受けてエロスと結ばれます。これはただの結婚ではなく、「魂が愛によって完成される」という深い意味が込められた場面でした。

愛はただ与えられるものではなく、試練を通じてこそ真価を得る。

だからこそ、蝶の羽を持つプシュケーは、愛と魂の融合を体現する女神として、今も語り継がれているのです。

つまりエロスとプシュケーの物語は、愛が魂を完成させる力を象徴していたのです。

|

|

|