酩酊と陶酔の象徴──ギリシャ神話における「酒の神」とは誰か?

古代ギリシャ神話の中でも、とびきり人間くさくて親しみやすい──でも、ちょっとゾクッとするような怖さも秘めていたのがディオニュソスです。葡萄酒と歓楽をつかさどる神として知られ、人々に喜びや自由、そして日常を忘れさせる陶酔の時間を与えてくれました。

でもね、そこにはもう一つの顔があるんです。ディオニュソスはただの「陽気な飲んべえ神」じゃない。理性を吹き飛ばして、人を狂気の渦に巻き込んでしまう、ちょっと危険な存在でもあったんですよ。

酔いしれる喜びと、そこに潜む恐怖──その両方をあわせ持つディオニュソスの姿は、私たち人間の本能や、社会というものの不安定さをじんわり映し出しているようにも思えます。

つまり、ギリシャ神話の酒の神は、「楽しさ」と「狂気」のはざまを生きる存在だった──そんなふうに考えると、ちょっと深くて、おそろしいけど魅力的ですよね。

|

|

|

|

|

|

ディオニュソス──葡萄酒と歓楽を司る神の誕生と神話

豹に乗るディオニュソス(ペラのモザイク)

酒神が豹にまたがる場面を描いた古代モザイク。祝祭の熱気と奔放な生命力を象徴。

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public domain (Public Domain Mark 1.0)

ディオニュソスは、主神ゼウスと人間の女性セメレの間に生まれた子どもです。でもその誕生には、ちょっとドラマチックな事件があったんですよ。セメレはゼウスに「あなたの本当の姿を見せてほしい」とお願いしたんです。けれど、それは神の姿を見てはいけない人間にとって、あまりに危険な願いでした。

ゼウスの神々しい輝きに、セメレの体は焼き尽くされてしまいます。でもそのとき、彼女のお腹の中にはまだ生まれていないディオニュソスがいたんですね。ゼウスはとっさにその子を救い、自分の腿に縫い込んで守りました。そして月日がたって十分に育ったころ、再び世に送り出したのです。

つまり彼は、「母の体」と「父の体」、両方から二度も生まれた存在。だからこそ「二度生まれた神」と呼ばれるようになったんですね。

旅する神

成長したディオニュソスは、じっとしていられない性格だったのか、世界中を旅して歩きました。訪れた土地では、葡萄の育て方や酒の作り方を人々に教えてまわります。彼がもたらしたのは、ただの酔いではありません。人々の暮らしに彩りと楽しさを加える、そんな深い意味を持った贈り物でした。

旅の中で出会ったのは王様や農民、いろんな人たち。歓迎されることもあれば、怪しまれることもありました。でもディオニュソスはおかまいなし。葡萄酒の力で、人々の心をほどき、集まりの空気を変えていったのです。

豹とシンボル

そんな彼の姿は、よく豹や葡萄の蔓とともに描かれます。豹は野生そのもののエネルギー、そして葡萄の蔓は実りと酔いの象徴。つまり、ディオニュソスという神様は、やさしさと荒々しさ、どちらの顔もあわせ持っていたんですね。

お祭りでは、豹の毛皮をまとって葡萄の冠をかぶり、行列の先頭に立つディオニュソスの姿が目撃されたとか。そのビジュアルのインパクト、かなりすごかったと思いますよ。彼はただの酒の神じゃなくて、「命があふれ出す瞬間」の象徴としても崇められていたんです。

神話における役割

ディオニュソスの役割は、単に酒を配るだけじゃありません。彼は人々に楽しみや解放を与えてくれる一方で、その力に逆らう者にはときに厳しい顔を見せることもありました。

たとえばペンテウス王。理性の力を信じて、ディオニュソスを拒んだ王様ですが、最終的には自らの狂気に飲み込まれてしまいます。これはちょっと怖い話ですね。

でも、ここには深いメッセージが込められているんです。人の理性だけではどうにもならない力が、世界には確かに存在する──ディオニュソスの神話が伝えているのは、そんな本質的な真理なのかもしれません。

つまりディオニュソスは、葡萄酒と共に人間に歓楽と畏怖を与える神だったのです。

|

|

|

酒宴と信仰──古代ギリシャ社会におけるディオニュソス祭

葡萄酒と果物に囲まれた若いディオニュソス

葡萄酒と果物に囲まれた若いディオニュソス(ローマ名バッカス)が物憂げに身を傾ける姿。快楽への耽溺と日常からの弛緩を暗示し、神の側面としての怠惰を象徴的に示している。

出典: Photo by Google Arts & Culture / Wikimedia Commons Public domainより

古代ギリシャでは、ディオニュソスへの信仰がとても重要な意味を持っていました。ただの酒の神ではなく、喜びと解放、そしてちょっぴりの恐れすらも引き連れて、彼は人々の暮らしに深く関わっていたんです。

祭りの日になると、ふだんは真面目で節度ある生活を送っていた人たちも、思いっきり羽目を外します。酒に酔いしれ、音楽と踊りに身をまかせて、神の力を全身で感じる時間だったんですね。

ディオニュシア祭

なかでもとびきり有名なのがディオニュシア祭。春の訪れとともに開かれるこのお祭りでは、葡萄の実りと大地の豊かさに感謝を込めて、まさに夜通しのお祝いが繰り広げられました。

人々は酒を酌み交わし、歌い、太鼓や笛に合わせて踊り続けます。その場にいる全員が、自分が誰かなんて忘れてしまうほどの一体感に包まれるんですね。陶酔の中で、神と心がつながったような気持ちになる──そんな時間だったのかもしれません。

演劇との関わり

実はこの祭りが、あの演劇のルーツなんです。最初はディオニュソスを称える合唱や即興劇が行われていて、それが少しずつ形式化されて、やがて悲劇や喜劇といった舞台芸術に育っていきました。

アテネには巨大な劇場が建てられ、舞台では神の物語だけでなく、人間の喜び、苦しみ、葛藤が描かれるようになります。つまり、ギリシャ演劇という文化は、ディオニュソスの祭りから生まれたんですね。

共同体の解放

ディオニュソスの祭りのすごいところは、みんなが平等になる瞬間があったってことです。身分も性別も関係なく、誰もが一緒に笑って踊る。ふだんは上下関係に縛られていた社会の中で、そんな自由な時間はとても貴重だったはずです。

ただの娯楽じゃなく、共同体そのものがひとつになるための儀式だったとも言えますね。神に身をゆだねて、みんなが心をひとつにする。そこには、深い絆が生まれていたんじゃないでしょうか。

つまりディオニュソス祭は、人々に解放と共同体の一体感を与える重要な行事だったのです。

|

|

|

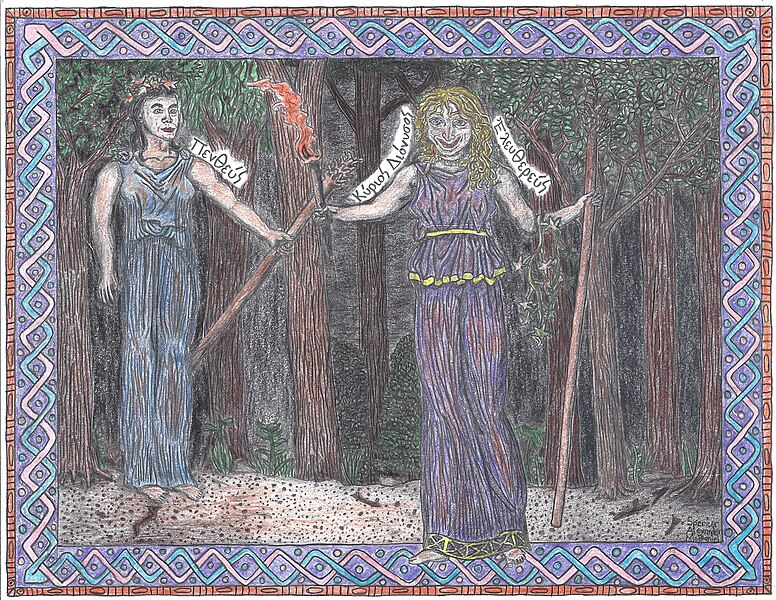

陶酔と狂気──酒の神が象徴する二面性

ディオニュソスに導かれるペンテウス

酒神ディオニュソスに女装させられたテーバイ王ペンテウスが森へ誘われる場面。酒の狂気が人の判断を奪い、破滅へ転がり落ちる寓意。

出典:Katolophyromai(著作権者) /Creative Commons CC BY-SA 4.0(画像利用ライセンス)より

ディオニュソスの神話でいちばんおもしろいのは、彼が「楽しさ」と「恐ろしさ」という、まったく正反対の顔をあわせ持っていることなんです。

葡萄酒は人に笑顔や勇気をくれるけど、飲みすぎれば理性が吹っ飛び、ときには破滅すらもたらす──そのギリギリの危うさこそが、彼の神としての本質なんですね。

陶酔の喜び

葡萄酒がもたらすのは、ただの酔いじゃありません。人の心の奥に眠っていた思いや感情を、そっと解き放ってくれる魔法のような力。

宴の席で誰かが笑い、楽器の音が高まっていくあの瞬間──それはまさに、ディオニュソスが祝福を与えている時間だったんです。

仲間と杯を交わしながら、大声で歌い、踊り、語り合う。そんな時間こそが、人生の最高のひととき。その背後にはいつも神の力があると信じられていたんですね。

狂気の恐怖

でも、その楽しさのすぐ隣には、こわ〜い一面もひそんでいました。酒には人を別人のように変えてしまう力がある。

ディオニュソスに仕えるマイナスたちは、神の力に取り憑かれたように舞い踊り、やがて理性を失い、時には暴力的な行動にまで走ってしまいます。

それは単なる酔っ払いの姿じゃありません。神の力に押し流された人間が、もう「自分じゃなくなる」瞬間。陶酔と狂乱は紙一重──そのスレスレの感覚が、人々の心に恐怖と畏敬を刻んだんです。

人間社会への教訓

このディオニュソスの二面性は、私たち人間にも通じる深い問いを投げかけてきます。楽しみたい、はじけたい、という気持ちは生きるエネルギーになる。でも、その快楽におぼれすぎると、待っているのは破滅。

ディオニュソスは、その両方を体現する神だからこそ、多くの人に強烈な印象を残してきたんですね。喜びと狂気はいつも隣り合わせ──それをわきまえて生きることが、人間の知恵ってやつなのかもしれません。

つまりディオニュソスは、楽しみと狂気という人間の根源的な二面性を象徴する神だったのです。

|

|

|