ギリシャ神話の「悪役神」たち──善悪を超えた神々の本質に迫る

ギリシャ神話を読んでいると、つい「悪役」っぽく見えちゃう神さまたちがいますよね。たとえば冥界を治めるハデス、争いをもたらすエリス、暗闇をつかさどるニュクス──どれもなんだか「こわい」「イヤな感じ」ってイメージを持たれがち。

でも神話をちゃんとたどってみると、彼らはべつに悪事をはたらいてるわけじゃないんです。 むしろ自然のはたらきや、人間の心の中にある影の部分を、そのまま形にした存在だったんですよ。

つまり、「悪役神」と呼ばれる神々を通して、古代の人々は自分たちが恐れているもの、不安に思うものを理解しようとしていたんです。

それを神さまとして語ることで、目に見えない感情や現象に名前を与えて、ちょっと距離を置いて見つめ直すことができたんですね。

ギリシャ神話の「悪役神」って、じつは人間の心とつながっている。

恐れや不安、混乱や死といった、避けがたい現実を神格化することで、世界のバランスを描き出そうとした──

そう考えると、彼らは物語の「敵」ではなく、もう一つの真実を教えてくれる神々だったとも言えるのです。

|

|

|

|

|

|

ハデス、エリス、ニュクス──誤解されがちな「悪の象徴」

ハデスがペルセポネを誘拐する瞬間を描いた絵画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ハデスとかエリスって聞くと、「なんか怖そう」「ヤバそうな神さま?」って思っちゃうかもしれません。でも、神話をちゃんと見ていくと、彼らは決してただの「悪役」じゃないんですよ。

むしろ、人間が避けて通れない現実や、社会のなかにひそむ摩擦を象徴する、大切な存在だったんです。

冥界の王ハデス

ハデスは「冥界の王」って聞くだけで、どことなく不気味なイメージがついて回りますよね。

でも神話の中での彼は、地獄の独裁者みたいなキャラじゃありません。

むしろ、死者の世界にしっかり秩序をもたらす管理者として、きちんと仕事してる神さまなんです。

たしかに「死」って聞くと怖いけど、それは同時に「静けさ」や「終わりのやすらぎ」でもありますよね。 恐れと安らぎ、その両方をあわせ持つ存在──それが本来のハデスの姿なんです。

不和の女神エリス

エリスは「不和」の女神として有名で、あの「黄金のリンゴ」事件で争いの元をまいた張本人。でも、それだけで「悪者!」と決めつけるのはちょっと早いんです。

人間って、争いや対立を通して知恵や勇気、そして成長を手に入れてきましたよね?

エリスは、そうした変化のキッカケをつくる存在でもあったんです。 矛盾や対立を表に出して、それを乗り越えさせる女神──そう考えると、彼女の役割が少し違って見えてきませんか?

夜の女神ニュクス

ニュクスは夜と暗闇を司る女神です。漆黒の夜、得体の知れない不安、そういうものの象徴みたいに思われがちですが……夜ってそれだけじゃないですよね。

一日の終わりをやさしく包みこんでくれて、眠りと夢をもたらしてくれる時間でもあります。

ニュクスはその両方の顔を持っている神さま。

恐ろしい闇と、やさしい再生の時間。 命の循環を体現した「夜の母」として、静かに、でも力強く存在していたんです。

──こうして見てみると、「悪」とされる神々も、実はすごく深い意味をもった存在なんですよね。

表面的なイメージにとらわれずに読み解くと、ギリシャ神話ってもっと面白くなるんです。

神々に単純に「悪」と呼べる存在はいなく、人間の暮らしや自然の両面性を表す象徴だった!

|

|

|

神々の対立と罰──プロメテウスやアレスに見る道徳の揺らぎ

ゼウスに罰されるプロメテウス

岩に縛られ、ゼウスに送られた鷲が彼の肝臓をついばんでいる。肝臓は毎日再生され、再び食べられるという罰が永遠と続く─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ギリシャ神話を読んでいると、「これって本当に悪なの?」って首をかしげたくなるエピソードがちょくちょく出てきます。

プロメテウスやアレスの物語なんかがまさにそうで、一見すると「悪いことをした神さま」に見えるけど、よく考えるとちゃんと意味のある行動だったりするんです。

火を盗んだプロメテウス

プロメテウスは、人間のために神の火を盗んでゼウスに渡したことで、とんでもない罰を受けました。

岩に鎖でつながれ、毎日ワシに肝臓をついばまれる……もう聞いただけで痛そうですよね。

でも、彼が火をくれたおかげで、人間は料理もできるし、鉄も打てるし、文明を築くことだってできたんです。

神さまからすればルール違反。でも人間からすればものすごくありがたい英雄。 正義か悪かは、見る側によってガラッと変わる──それがこの物語の深いところなんです。

戦いを愛するアレス

アレスは戦の神。血と怒りの神さまとして、神々からも人間からもけっこう嫌われてました。

とにかく暴れん坊で、どこへ行っても混乱と破壊をまき散らす存在。

でも、そんなアレスが象徴する「戦い」があるからこそ、人は勇気や絆、戦略の大切さを学べたとも言えるんです。

痛みや混乱の中にこそ、成長の種がある。アレスはただの厄介者じゃなく、「人を強くする試練」そのものだったんですね。

神々の罰の意味

ゼウスの罰って、けっこうバリエーション豊かで手厳しい。でもその裏には、単なる「おしおき」じゃなく、世界のバランスをとるための調整って意味があるんです。

ギリシャ神話の善悪って、現代の感覚とはちょっと違ってて、絶対的な正しさがあるわけじゃない。

状況や立場でコロッと変わるんです。それって、まるで人間社会そのものですよね。

神話に出てくる罰や対立は、「ダメなやつを懲らしめる話」じゃなく、「どうやって世界のバランスを保つか」を描いた物語。

だからこそ、プロメテウスやアレスみたいな“グレーゾーン”の神々が、物語に深みを与えてくれるんです。

神々の罰や対立は、道徳や善悪が揺らぐ人間社会を映し出していた!

|

|

|

ギリシャ神話における「悪」の概念──現代倫理との違い

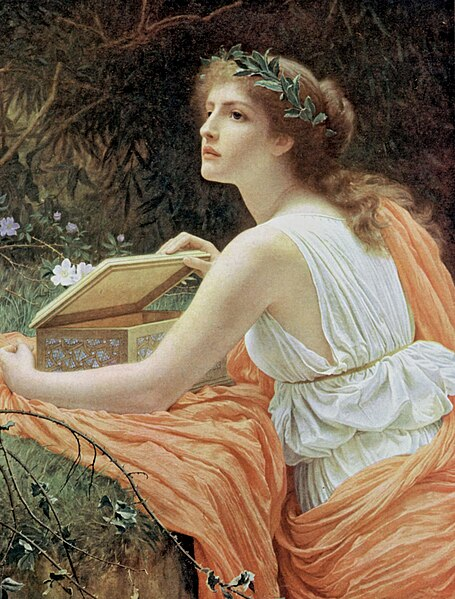

パンドラが箱を開ける場面

人間界へ災厄が放たれ希望だけが残るという物語で、ギリシャ神話における悪と教訓を象徴する場面。

出典: Photo by Charles Edward Perugini (1839–1918) / Wikimedia Commons Public domain

最後に少し視点を変えて、「悪」ってそもそも何なんだろう?ということについて考えてみたいんです。

現代では「悪」といえば、人を傷つけること、ルールを破ること、社会にとってマイナスになる行為……そんなふうに捉えられることが多いですよね。

でもギリシャ神話の世界では、その定義がちょっと違っていたんです。

「悪」は避けられない力

古代ギリシャの人たちにとって「悪」っていうのは、単に排除すべき存在じゃなくて、自然や運命の一部として受け止められていました。

嵐、地震、戦争、病──たしかに怖いし、命の危険すらある。でも同時に、それらは試練として与えられるものでもあったんです。

つまり「悪」は、人を傷つけるだけの害ではなくて、人間を鍛え、成長させるための厳しい環境でもあったわけです。

神話に出てくる数々の試練も、まさにそうした「避けがたい悪」の形だったんでしょうね。

バランスの中の悪

神話に登場する“悪役っぽい神”たちも、実は完全に否定されてはいませんでした。

むしろ善と悪のバランスをとるために必要な存在として、ちゃんと居場所が与えられていたんです。

夜があるから朝がまぶしく見えるし、争いがあるから平和のありがたさがわかる。

そんなふうに、対立する要素が並ぶことで初めて、世界は成り立つと考えられていたんですね。

だから悪は、世界の調和を支える重要なパーツでもあったんです。

現代との違い

今の時代、「悪」はできるだけ排除しようとされがちです。悪いことは悪い、ゼロにするべき、という感覚。

でもギリシャ神話ではちょっと違っていて、「悪」もまたこの世界を動かす一つの力として、ちゃんと受け入れられていました。

だからこそ神々も、完全な善でもなければ完全な悪でもない。

みんながそれぞれ役割を持って存在している──そんな世界観だったんです。

悪もまた世界の一部。

そう考えていた古代の人々の視点って、なんだか深くて、大きくて、私たちがつい忘れがちなものを思い出させてくれる気がしますよね。

ギリシャ神話における悪は、排除すべきものではなく、世界の均衡を保つための力として描かれていた!

|

|

|