癒しと医術を司る存在──ギリシャ神話における「薬の神」とは誰か?

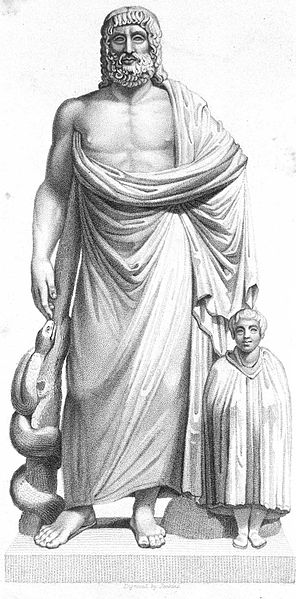

アスクレピオスの彫像

杖には医療の象徴である蛇が巻き付いてる

─ 出典:ジェンキンス作(1860年頃)/Wikimedia Commons Public Domainより ─

古代ギリシャの神話では、病気やけがを治す力も神々から授けられた特別な恵みだと考えられていました。

人々が薬草を使って治療をしたり、誰かのために祈りを捧げたりするとき──その背後には、きっと医術を司る神さまがいてくれる。そんなふうに信じられていたんです。

とくにアスクレピオスと、その娘たちにまつわる神話は、多くの人にとって救いと希望の象徴でした。

薬や癒しの神話には、「どうにかして病に打ち勝ちたい」という、人間の切実な願いがそのまま映し出されていたんですね。

つまり、ギリシャ神話における薬の神って、「癒しと医術を通して、人々に未来への希望を届けてくれる存在」だったというわけです。

|

|

|

|

|

|

アスクレピオス──医術と治癒を象徴する神の系譜

アポロ、ケイロン、およびアスクレピオスを描いた1世紀のフレスコ画

アポロ、ケイロン、およびアスクレピオスを描いた1世紀のフレスコ画。医術の神としてのアスクレピオスの治療の知識が描かれています。

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

アスクレピオスは、ギリシャ神話における医術の神として広く崇拝された存在です。父はアポロン、そして育ての親は賢者として名高いケイロン。この二人から知識と技術を受け継いだことで、アスクレピオスは病やけがを癒し、人間を救う力を手に入れたのです。

その姿はまさに、「医学の始まり」を神話というかたちで語る象徴的な存在だったんですね。

誕生と修行

アスクレピオスの母コロニスは、不運にも命を落としてしまいます。でも父のアポロンは、彼女の火葬の炎の中から赤ん坊を取り出し、命を救いました。

そしてその子を預けたのが、賢者ケイロン。医術や薬草学にくわしく、多くの英雄たちの師としても知られる存在です。

アスクレピオスはそのケイロンのもとで治癒の技を徹底的に学び、やがて師をも超えるほどの力を身につけていったんです。

人を生き返らせる力

アスクレピオスの医術は、ただ病を治すだけではありませんでした。

薬草や呪文を使いこなし、ときには死者をも蘇らせたといわれています。その奇跡のような力はハデスを激怒させてしまい、死者の世界の秩序を乱す存在と見なされてしまいました。

その結果、ゼウスが雷で彼を打ち、命を絶った──という伝承が残っています。

アスクレピオスは、人間を救う力があまりにも強すぎて、ついには神々にとっても脅威になってしまったんですね。

信仰と象徴

アスクレピオスの杖に巻きついた蛇は、今でも医療や医学のシンボルとして世界中で使われています。

蛇は脱皮をくり返す生き物だから、そこに再生や癒しの意味が込められていたんです。

また、各地に建てられたアスクレピオス神殿は、病気平癒を願う人たちでにぎわいました。神殿では夢占いや神聖な儀式によって癒しがもたらされると信じられていたんです。

人々にとってアスクレピオスは、恐れを感じるほどの存在である一方で、最後にすがる“希望の神”でもあったんですね。

つまりアスクレピオスは、医術の力で人々を救い、癒しの象徴として信仰された神だったのです。

|

|

|

ヒュギエイアとパナケイア──健康と万能薬を司る女神たち

アスクレピオスと娘(ヒュギエイア、パナケイア)を描いた奉納浮彫

医神アスクレピオスのもとに集う娘のヒュギエイアとパナケイアを示す奉納浮彫。蛇と供物の所作は病気の癒やしと衛生の象徴で、信者が託した希望を刻んでいる。

出典:Photo by Gary Todd / Wikimedia Commons CC0 1.0より

アスクレピオスの娘たちもまた、医術や癒しを象徴する大切な女神として、古代の人々から敬われていました。

とくにヒュギエイアとパナケイアのふたりは、病気を治すだけじゃなく、健康を守ること、希望をつなぐことに関わる存在として、日々の暮らしと深く結びついていたんです。

彼女たちの名前は、現代の言葉の中にもちゃんと生き残っていて、その影響の大きさを物語っているんですね。

ヒュギエイア──健康の女神

ヒュギエイアは、いわば「病気にならないように守ってくれる女神」。

体を丈夫に保ち、日々の生活で衛生や清潔さを大切にする力を象徴していました。

その名前は、今でも「hygiene(衛生)」という英語に残っているんですよ。

ヒュギエイアは、「病気にならないための力」を与えてくれる存在として、人々の暮らしにそっと寄り添っていたんですね。

パナケイア──万能薬の女神

一方でパナケイアは、「すべてを癒す薬」を象徴する女神です。

その名前自体に「万能の癒し」という意味があり、どんな病気にも効く奇跡の薬を司る存在とされていました。

薬が効かない重い病、どうしても原因がわからない熱──そんなとき、人々はパナケイアに祈り、希望を託したのです。

まさに、治療の最後の望みだったのでしょう。

信仰の広がり

ヒュギエイアとパナケイアは、父アスクレピオスとともに各地の神殿で祀られていました。

神殿を訪れる人たちは、病気が治るように、家族が元気でいられるようにと願いを込めて祈ったのです。

まだ医療が今ほど発達していなかった時代──人々は病気に立ち向かうために、神々の力にすがるしかないときもありました。

でもその祈りは、単なる迷信じゃありません。 「きっと治る」「生き抜こう」という気持ちを後押ししてくれる、力強い希望だったんですね。

つまりヒュギエイアとパナケイアは、人々の健康と治癒への祈りを象徴した女神たちだったのです。

|

|

|

薬と神話──古代ギリシャにおける医療と宗教の結びつき

ディオスクリデスにマンドレイクの根を与えるエウレシス

ディオスクリデスはローマ帝国の軍医で、エウレシスはギリシャ神話のニンフ。マンドラゴラは呪術や治療に関わる植物として知られた。

出典:Photo by Unknown / Wikimedia Commons Public domainより

古代ギリシャでは、医療は単なる技術や知識の積み重ねではなく、もっと特別で、神聖な営みとして受け止められていました。

薬草を調合するのも、治療を行うのも、それだけでは完結しません。必ず祈りや儀式といった神々とのつながりが意識されていたんです。

つまり、病を癒すという行為は、人間の手だけでなく、神々との対話でもあったんですね。

神殿と治療

古代の人たちが癒しを求めて訪れたのが、アスクレピオス神殿。そこは医療施設でありながら、同時に神に祈るための聖地でもありました。

神殿では夢占いや祈祷が行われ、病を治すためのメッセージが神から授けられると信じられていたんです。

訪れた人は夢の中で神の啓示を受け、それを神官が解釈して治療法を導き出す──そんなプロセスが、当時の“医療”だったんですね。

医療と宗教は切り離せないもので、「癒し」は神々の加護によってもたらされると考えられていたんです。

薬草と伝承

山や森に自生する薬草も、ただの自然の産物とは見なされていませんでした。

それぞれの草花にはデメテルやアルテミスといった自然の神々の力が宿っているとされ、薬草を摘むこと=神の祝福を受け取る神聖な行為だったんです。

効能や使い方は、神話とともに口伝えで伝えられていきました。

だからこそ薬草の知識は、単なる経験ではなく、「神話の知恵」として人々に受け入れられていたんですね。

神話が与えた影響

こうした神話的な世界観は、のちのヒポクラテスにも影響を与えました。

彼は観察や理性を重んじる近代医学の礎を築いた人物ですが、それでもなお、癒しとは神聖な行為であるという感覚は失われなかったのです。

つまり、神話から始まった治療の物語が、科学的な医学へと受け継がれていく過程でも、「癒すこと」の根っこには人間を思いやる心と神聖さが残っていた──そういうことなんですね。

薬と神話の結びつきは、今の医学の源流を形づくる大切な原点だったのです。

つまり古代ギリシャの医療は、神々への信仰と切り離せない、宗教的な行為でもあったのです。

|

|

|