知と理性を司る存在──ギリシャ神話における学問の神アテナ

数あるギリシャ神話の神々の中でも、アテナはちょっと特別な存在です。気品にあふれていて、頭もキレる。まさに“かしこい戦の女神”。だけどその強さは、ただの暴れん坊とは違うんです。

アテナが大事にするのは、力ずくの勝利じゃなくて、理性と戦略に裏打ちされた冷静な決断。どうすればムダなく、最善の結果を引き寄せられるか──そういう知恵にこそ価値があるって、教えてくれる神さまだったんですね。

だからこそ、アテナは「知の象徴」として、都市や学問、そして創造の力を導く存在とされていたんです。

|

|

|

|

|

|

アテナとは誰か──知恵と戦略を司る女神の本質

アテナの誕生

ゼウスの頭からアテナが生まれる瞬間を描いた場面で、ゼウスがメティスを呑み込んだ神話的前提に基づく宇宙秩序の転換を示す。

出典:ルーヴルF32、黒絵式アンフォラ/Photo by Bibi Saint-Pol / Wikimedia Commons Public domain

アテナって、ギリシャ神話の中でもひときわ変わった生まれ方をした神さまなんです。というのも、なんとゼウスの頭の中から突然ポン!と生まれてきたんですよ。しかも母親なし。理性や知恵そのものが形になったような存在だったんですね。知恵と論理の化身とまで言われるのも納得です。力まかせじゃなく、頭を使って物事を導く──そんなアテナの姿は、古代ギリシャの価値観そのものを映しているのかもしれません。

ゼウスの頭から生まれた神

神話によると、ゼウスはメティス(思慮の女神)を飲み込んだあと、ものすごい頭痛に悩まされてしまいます。で、あまりの痛みに耐えかねて、ヘパイストスに「ちょっと頭かち割ってくれ」って頼むんです。するとどうでしょう──パカッと割れたゼウスの頭から、フル装備のアテナが飛び出してきたんです!

しかも赤ちゃんじゃなくて、いきなり鎧に槍を持った大人の戦士姿。これはつまり、「知恵ってのは、はじめから完成されたかたちで現れるものなんだよ」っていう、ギリシャ人の価値観をそのまま神話にしたような話なんですね。

冷静さと正義感

アテナは戦いの女神だけど、いわゆる「バーサーカー」タイプじゃありません。怒りにまかせて突っ走るようなことはせず、あくまで冷静さと戦略を大事にします。戦う前に、その理由と勝利の意味をちゃんと見つめる──それがアテナ流の戦です。

彼女のシンボルであるフクロウも、賢さや洞察力を象徴する存在ですよね。ただ戦って勝つんじゃなく、「それって本当に正しい勝利なの?」と問いかけてくる。だからこそ、アテナは多くの都市国家にとって守護者となり、特にアテネでは「うちの町の名は彼女にちなんでるんだぞ!」って自慢されるほど大切にされていたんです。

「男性社会」における女性神

神話の世界って、どうしても男の神さまが目立つじゃないですか。でもそんな中で、アテナは知性を象徴する女性神としてしっかりポジションを確立していました。男性神たちと肩を並べて活躍する彼女の姿は、「知恵って、性別に関係ないよね」っていうギリシャ人のメッセージが込められているのかもしれません。

しかもアテナは恋愛や結婚に一切関わらない“処女神”として描かれているんです。これは当時、女性が家庭や結婚に結びつけられることが多かった中で、異例中の異例。そういう意味でも、彼女は知性と独立のシンボルとして、人々の憧れを集めていたんですね。

つまりアテナは、女性神でありながら、戦略・知恵・判断力といった知性の理想を体現した存在だったのです。

|

|

|

学問・技術との結びつき──工芸・知識・都市文化を育む力

森の賢者フクロウを携えたアテナの像

─ 出典:Wikimedia Commons CC BY 3.0 / title『Athena_with_owl_Louvre』より ─

アテナって、「戦の女神」ってイメージが強いかもしれませんが、それだけじゃないんです。実は、学問や技術、工芸といった知的な分野にも深〜く関わっていたんですよ。しかもその影響は、彫刻や建築だけにとどまらず、都市づくりや教育にまで広がっていたほど。だからアテナは、戦場だけじゃなく、日常の暮らしの中でも人々にとってとても身近な神さまだったんです。

知識を与える女神

アテナは教師や学者、職人たちからも慕われる守り神でした。というのも、織物や彫刻、金属加工といった技術を人々に授けたのがアテナだと信じられていたからなんです。まさに「創造と知恵の源泉」そのもの。

たとえば「アラクネ」の神話をご存じですか? 織物の腕前でアテナに挑んだ女性が、その才能を認められつつも罰せられて蜘蛛の姿に変えられてしまうというお話です。この逸話が伝えているのは、アテナが技術の頂点に立つ存在であり、技術そのものが神聖な領域とされていたってことなんですね。

都市の女神アテナ

中でも有名なのが、アテナがアテネの守護神になったという神話。ポセイドンとの対決で、アテナが人々にオリーブの木を与えたことで勝利した、という話ですね。このオリーブの木こそが、食べ物や油、灯火にまで使えるありがた〜い贈り物だったんです。

つまりアテナがくれたのは、ただの植物じゃなくて、平和と文明の象徴。これによって彼女は、戦いの神でありながら都市を育む母としての側面も持つようになったんです。名前を都市につけられるほど、大切にされた理由も納得ですね。

知性による創造の力

アテナの力って、戦いや工芸だけじゃなくて、詩や演劇、政治の議論といったあらゆる知的な活動にも及んでいました。都市の設計や法律の整備にも、彼女の理性と秩序の精神がちゃんと息づいていたんです。

その象徴が、アテネにあるパルテノン神殿。ここはアテナをまつるだけじゃなく、人間の知恵と美の極致をかたちにした建築物でもあるんですね。つまり、人々はアテナを信仰するだけでなく、日々の学問や芸術の中で、彼女の精神とつながっていたわけです。

つまりアテナは、学問や技術を育てる女神として、古代ギリシャの都市文化全体に知的な息吹を与えていたのですね。

|

|

|

知の象徴としてのアテナ──フクロウやオリーブに込められた意味

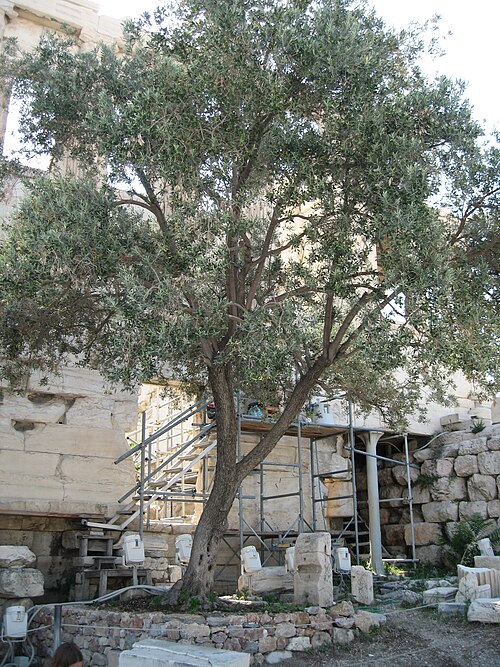

アテナの聖なるオリーブの木

パルテノン神殿にある、アテナが町に授けたと伝えられるオリーブの木。都市の守護と豊かな恵みを象徴する伝承に直結する。

出典:Photo by Tim / Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 / title『Athena's Olive tree, Greece, Acropolis, The Parthenon』より

アテナを思い浮かべたとき、まずパッと出てくるのがフクロウとオリーブの木じゃないでしょうか。どちらもただの飾りなんかじゃなくて、彼女の知恵と平和を象徴する、すごく大切なシンボルなんです。古代の人たちにとっては、信仰と日常をつなぐ“目印”みたいな存在でした。

フクロウ──沈黙と洞察の象徴

フクロウって、夜にひとり静かに目を光らせてる鳥ですよね。暗闇の中でも物事をちゃんと見通すその目が、アテナの冷静な判断力と重ねられたんです。だから古代ギリシャでは、フクロウは知恵のシンボルとしてすごく神聖な存在でした。

特に有名なのが、アテネで使われていた銀貨「テトラドラクマ」。

そこにはアテナの横顔とともに、フクロウの姿が刻まれていたんです。つまりこれは、「この街は知恵の力を大切にしてるんだよ」っていう、都市そのものの誇りをあらわしてたんですね。夜の静けさの中でもすべてを見抜くその目は、まさにアテナの知性の象徴だったんです。

オリーブの木──平和と繁栄の印

もうひとつのシンボルがオリーブの木。これは、アテナがアテネにプレゼントしたとされる神話でもおなじみですよね。でもこれ、ただの木じゃないんです。実は食べられるし、薬にもなるし、油にもなる──生活を支えてくれる万能選手なんです。

このエピソードには、「知恵って、人の役に立ってこそ意味があるんだよ」っていうメッセージが込められてるんじゃないかって思います。そしてのちに、オリーブの枝は平和や勝利の象徴としても大活躍。オリンピックの勝者に贈られた冠もオリーブで編まれていたんですよ。つまり、アテナの贈り物はただ便利な木ってだけじゃなく、文化と調和の象徴としてギリシャ全体に根付いていったんです。

女神の象徴が生きる現代

そして面白いのが、そんなアテナの象徴が今もちゃんと生きてるってこと。たとえば、大学や図書館のロゴ、国家のエンブレムなんかにフクロウを見かけたこと、ありませんか? あれ、実はアテナの名残なんです。

知恵を大切にする場所には、今でもアテナの気配が息づいてる。それってちょっと素敵じゃないですか?

古代の神話の世界と、現代のわたしたちの暮らしが、そっとつながっているような気がしますよね。

つまりアテナの象徴には、実用的な知識と精神的な知恵の両方が込められており、それが現代にまで影響を与えているのです。

|

|

|