ヘルメスの性格が「機知に富みいたずら好き」と言われる理由

古代ギリシャの神さまたちの中でも、ヘルメスってちょっと異彩を放つ存在なんですよね。「知恵」と「遊び心」、このふたつを見事に両立させた神なんです。

伝令として誰よりも速く動き回るだけじゃなく、頭の回転も抜群。しかもその口のうまさで、神々をあっと言わせたり、人間をちょっぴり困らせたり──まさに抜け目のないトリックスターって感じなんです。

そんな彼の行動すべてが、軽やかでユーモラス。ときには神々を笑わせ、ときにはちゃっかり騙す。それも、悪意じゃなくて「ちょっと面白くしてみただけ」みたいなノリなんですよね。

つまり、ヘルメスが「知恵と弁舌、そして遊び心の神」って言われるのは、そういう一面をまるごと神格化した結果なんです。ちょっとズルくて、でも憎めない。そんな愛されキャラだったんですね。

|

|

|

|

|

|

知恵と弁舌の神──機知に富む性格の源泉

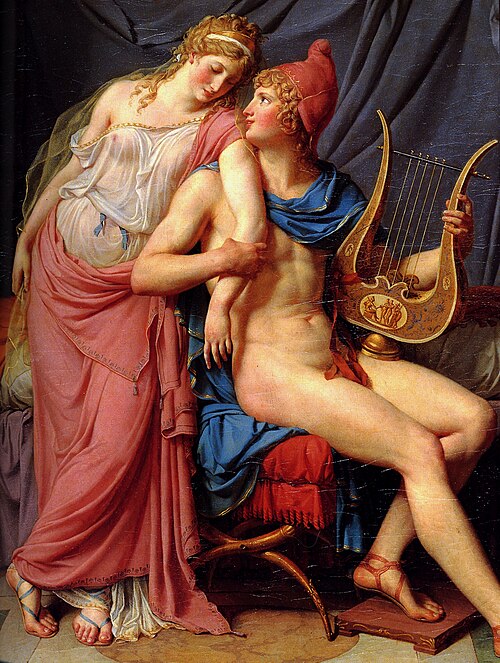

翼のサンダルでヘルメスが想い人ヘルセに迫る場面

伝令神の素早さと恋の機略を寓意化した図で、翼は神力と機動性の象徴として扱われる。

出典:Cornelis van Poelenburch (author) / Public domainより

ヘルメスは、生まれつきびっくりするくらい頭の切れる神でした。まだ赤ちゃんのうちから周囲をうまくあしらって、大人顔負けのアイデアと行動力を発揮していたっていうんだから、ただ者じゃないですよね。

その才覚は成長するにつれてさらに磨かれていきます。気づけば商人や旅人、そして雄弁の神としても人々に敬われるようになっていたんです。知恵も行動力もある万能型。ちょっとズルいくらい頼れる存在です。

言葉を操る才能

ヘルメスは、いわば言葉の達人。神々も人間も、彼の話術には思わず納得させられちゃう。説得したり、うまく交渉したり、その技術はまるで、言葉だけで戦う戦士みたいでした。

まるで「知恵」がそのまま人の姿になったように、彼は言葉ひとつで世界を動かしていったんです。

だからこそ、商人や使者といった“話すことで物事を動かす人たち”にとって、ヘルメスは特別な守り神になったんですね。

境界を超える神

ヘルメスには「境界を超える神」という肩書きもあります。天と地、神と人、そして生きてる世界と死者の国──そんなあらゆる世界を、ひょいっと越えていける存在だったんです。

この自由な動きは、彼の機知と深く結びついていました。どんな状況でもスッと対応できる柔軟さ。常識にしばられないその身軽さが、ヘルメスの魅力なんです。

発明と工夫の才

神話によれば、竪琴(リラ)を発明したのもヘルメスでした。ただの楽器じゃありません。これは音の調和を作り出す、まさに知恵の結晶。

新しいものをひらめいて、それをちゃんと形にしてしまう。その創造力と工夫のセンスも、彼の魅力のひとつ。思いつきだけじゃ終わらせないあたりが、さすがなんですよね。

そんなふうに、ヘルメスは“機知を生きる神”だったんです。

つまりヘルメスは、言葉や発想を駆使して「機知に富む神」として描かれていたのです。

|

|

|

巧妙ないたずら──神話に見る遊び心あふれる行動

ヘルメスがアポロンの牛を盗む場面牛飼いのアポロンの群れから若きヘルメスが牛を奪う場面。足跡を逆向きにするなどの機転で追跡を惑わす、ずる賢さが際立つ逸話の一幕。

出典:Rijksmuseum / Wikimedia Commons CC0 1.0

ヘルメスの神話でとくに目を引くのが、そのいたずら好きな性格です。誰かを困らせることがあっても、なぜか憎めないんですよね。あまりにも自由すぎて、時には「いたずらの神」なんて呼ばれることもあったくらいです。

でも、その行動ってただの悪ふざけじゃありません。物語にちょっとしたスパイスを加えて、笑いや意外性を生み出してくれる存在──それがヘルメスなんです。

家畜を盗んだ赤ん坊

なかでも有名なのが、生まれてすぐにアポロンの牛を盗んだっていう話。赤ちゃんが牛泥棒って、もはや神話ならではですよね。

しかもヘルメスは、その痕跡をうまーくごまかすんです。足跡の向きを逆にしたり、まさかのトリックを使ってアポロンの追跡をかわしたり。 知恵といたずら心が合体したような、その行動力には脱帽です。

神々を巻き込む悪戯

ヘルメスのターゲットは人間だけじゃありません。神々に対しても、ちょっかいをかけることがよくありました。

たとえば、愛だの嫉妬だの、神々がギスギスしてる場面に現れて、さらっと一言放って空気をかき乱したり。そういう絶妙なタイミングでの発言が、物語の雰囲気をふっと軽くしてくれるんですよね。

深刻になりすぎそうなところに、ちょっと笑いを差し込む名人。それがヘルメスなんです。

人間との関わり

ヘルメスは人間にもいたずらを仕掛けます。道に迷わせたり、商談の場でひと騒動起こしたり……やられた側はたまったもんじゃないですが、そこにも意味があるんです。

それは、「油断してちゃダメだよ」っていう、ちょっとした人生のアドバイス。不意打ちや想定外の出来事って、まさに人生そのものですもんね。 ヘルメスのいたずらは、そんな不確実な世界を生き抜く知恵を、ちょっとユーモラスに教えてくれてたのかもしれません。

つまりヘルメスは、巧妙ないたずらを通じて「遊び心あふれる神」として描かれていたのです。

|

|

|

調停者としての役割──機知といたずら心がもたらす調和

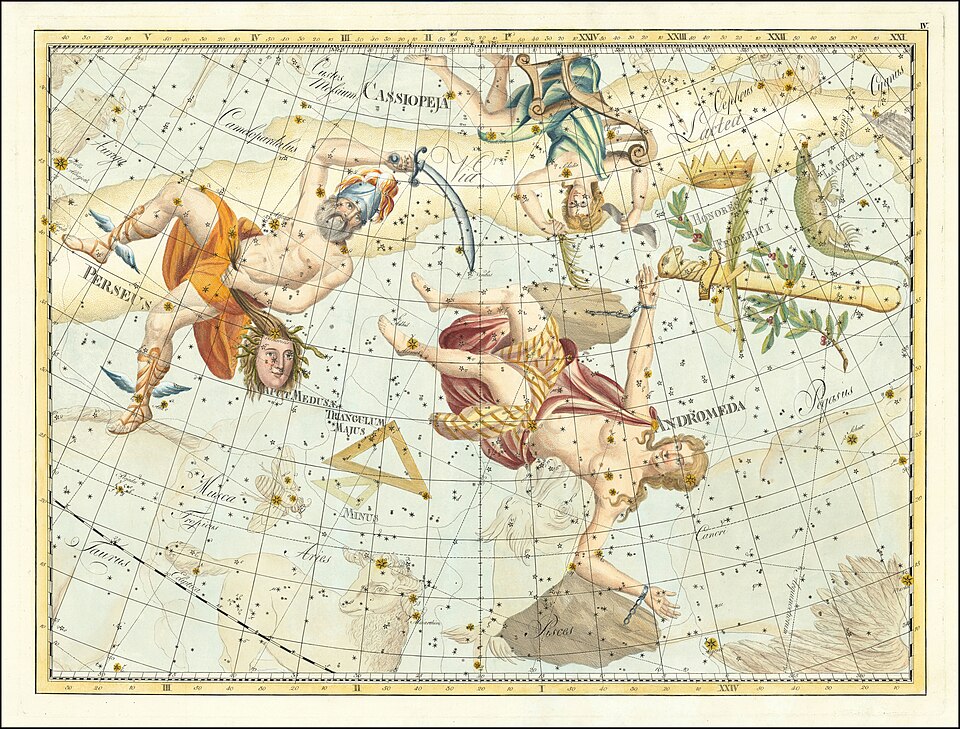

雄鶏を従えたヘルメスがと財布(貨幣袋)を持つ像

財布は商業と富の象徴で、雄鶏は夜明けの旅立ちを示す。旅にも商売にも「境界」はつきもの。ヘルメスは「境界」を守る神として、旅人や商人の道しるべとなっていた。

出典:TimeTravelRome(著作権者) / Creative Commons CC BY 2.0 / title『Silver_statuette_of_the_god_Mercury_with_a_rooster_from_the_Macon_treasure_150-220_AD』より

ふざけたキャラに見られがちなヘルメスですが、実は意外と真面目な一面もあるんです。神々や人間の争いをおさめる調停者として、しっかりとした役割を果たしていたんですよ。

その秘密は機知といたずら心。パッと見はおちゃらけてるようでも、実はしっかり空気を読んでいて、ぴりぴりした雰囲気をうまくほぐす──まさに“空気を和らげる達人”だったんです。

争いを和ませる言葉

神々のあいだで口論や対立が起きたとき、ヘルメスはサラッと冗談を交えたり、ちょっとした皮肉で場をなごませたりしました。

重苦しくなりかけた空気が、彼のひとことでふっと軽くなる。 もしヘルメスがいなかったら、そのまま大ゲンカに発展していたかもしれない──そんな場面もあったかもしれません。

そう考えると、言葉ひとつで争いを収める力って、本当にすごいですよね。

人間への介入

ヘルメスは神さま同士だけでなく、人間たちのケンカやトラブルにもひょっこり顔を出します。旅の途中でのすれ違いや、取引のもめごとに現れて、ちょっと笑えるようなひと言で場をなごませる。

いたずらっ子が場をかきまわすように見えて、結果的には空気がやわらいで、争いがすーっと収まる。

そんな絶妙なバランス感覚が、ヘルメスならではの仲裁スタイルだったんです。

境界を守る守護者

ヘルメスは「境界の神」として、天と地、神と人、生と死──そんな異なる世界をつなぐ役目も担っていました。

そして、そういう「間」に立つからこそ、どっちの気持ちもわかるし、調和も取れる。機知といたずら心を武器に、ギスギスしそうなところをうまーくやりくりする。

その自由さとしなやかさが、世界のバランスを保つうえで、ものすごく大きな意味を持っていたんですよね。

つまりヘルメスは、機知といたずらを活かして「調和を生み出す神」として描かれていたのです。

|

|

|