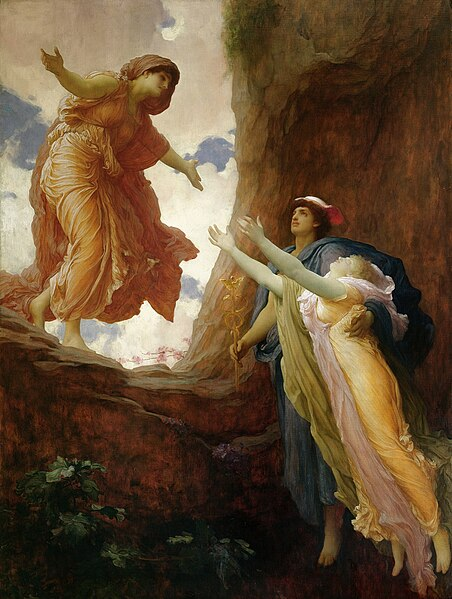

死者の魂が行き着く場所──ギリシャ神話における「黄泉の国」とは?

冥界のアエネアス

半神の英雄アイネイアスが、亡き父アンキセスを探して冥界を訪れる様子

─ 出典:ピーター・ポール・ルーベンス作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

古代ギリシャ神話をのぞいてみると、単なる昔話じゃないって気づきます。

そこには当時の人たちの暮らしぶりや、ものの考え方がしっかり映っているんです。

神々や英雄が登場するきらびやかな舞台の裏側では、人間のよろこびや悲しみ、恐れや葛藤といったリアルな感情が息づいていて、「わかるなあ」って思わず共感しちゃう瞬間がいっぱいあるんですよね。

たとえば英雄の冒険譚。

怪物との戦いだけじゃなくて、家族や仲間を想う気持ちがちゃんと物語の真ん中に置かれているんです。

神々のエピソードだってそう。愛したり、嫉妬したり、怒ったり、誇ったり──その感情のゆらぎは、まるで人間そのもの。

つまりギリシャ神話って、物語のかたちをした人生のヒントだったんです。

読んで楽しむだけじゃなく、生きるための知恵や教訓をそっと伝えてくれる、そんな存在だったんですね。

ギリシャ神話が今も心をつかんで離さないのは、「人間らしさ」と「神秘的な世界観」が見事にひとつになっているから。

現実と空想がぴったり重なったその世界が、ずっと色あせない魅力になっているんです。

|

|

|

|

|

|

ハデスの治める冥界──死後の世界の構造と支配者

冥界の玉座に鎮座するハデスとペルセポネ及び番犬ケルベロス

─ 出典:wikimedia commons public domainより ─

ギリシャ神話に出てくる冥界は、ハデスが治める世界です。暗くて冷たい場所ってイメージがあるかもしれませんが、そこは決して混沌じゃなく、ちゃんと秩序のある世界として描かれているんです。

人は死んだあと、魂となって冥界へと送られ、そこから決められた道を進んでいきます。

つまり死後の世界は、ただ怖いだけの場所じゃなくて、「仕組みがある世界」として受け止められていたんですね。

ハデス神とその役割

ハデスはゼウスやポセイドンと兄弟で、くじ引きで世界を分け合ったときに冥界を引き当てた神さまです。冷たくて怖そうなイメージがあるけれど、実は冷酷な暴君というわけじゃありません。

冥界の王ハデスは「死を司る者」であると同時に、「秩序を守る者」でもあったんです。

だから彼はただ恐れられるだけでなく、どこか安心感のある存在としても見られていました。

「死後の世界にも公正な支配者がいる」と思えば、人は生きている間も正しくあろうとしますよね。

恐怖だけじゃなく、道理が通る世界として冥界を描いたのは、きっとそんな理由があったからなんです。

ペルセポネとの結びつき

ハデスの妃となったペルセポネは、冥界だけでなく地上の季節とも深く関わっています。

母デメテルのもとに戻ると春が訪れ、また冥界に下ると冬がやってくる──そんなふうに信じられていたんです。

この神話は、「生と死は切り離されたものじゃない」ってことを表してるんですね。

冥界と現世がつながっていて、自然のリズムと一体になっている、そんな考え方が込められているんです。

季節の移り変わりを冥界の物語と重ねることで、昔の人たちは自然に意味を見出していたんですね。

神話は、暮らしと死生観を結ぶ架け橋のような存在でもあったんです。

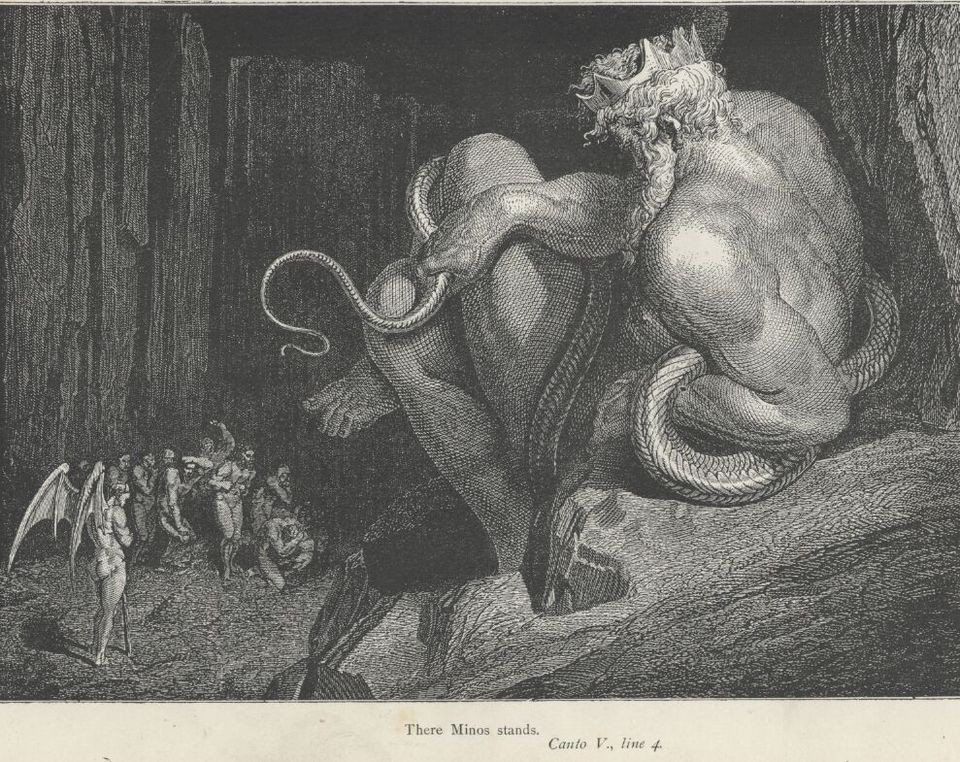

冥界の秩序と裁き

冥界にはミノス王やラダマンテュスといった裁判官たちがいて、死者の魂に「生前の行い」をもとに判決を下しました。

善い行いをした者は安らぎを、悪をなした者は罰を──そんなふうに、冥界は正義や秩序がちゃんと通る世界だったんです。

ただの恐怖の場所じゃないんですね。

そこは、人間の願いとか倫理観がそのまま映し出された、もうひとつの「人間社会」だったともいえるでしょう。

死の先にも秩序があるって思えたからこそ、人々は冥界を単なる絶望の場所じゃなく、「正しさが報われる場所」として受け入れられたのかもしれません。

冥界という舞台は、死者にも公正な道が用意されているという希望を伝えていたんですね。

つまり冥界は、ハデスを中心とした秩序ある世界であり、死後の魂を公平に受け入れる場だったのです。

|

|

|

川と門──ステュクスやアケロンが示す境界

ヨアヒム・パティニールによるステュクス川の情景

ステュクスは冥界の境界とされ、生命・境界・清めを象徴する。

出典:Photo by Museo Nacional del Prado / Wikimedia Commons Public domain

冥界にたどり着くには、いくつもの川や門を越えなければなりません。

でもそれは、ただの地理的な通過点じゃなかったんです。

川を渡ること、門をくぐること──

それは「生」と「死」の間にある見えない境界を越えるという、儀式のような意味を持っていました。

人々はそこに、「こちら側」と「あちら側」を分ける重大な区切りを感じていたんですね。

ステュクス川の神聖さ

ステュクス川は、冥界に流れる川の中でも特別な存在です。

神々ですらこの川にかけて誓いを立て、その誓いを破ったら罰を免れないとされていました。

つまりステュクスは、ただの川じゃない。 絶対に破ってはならない「神聖な境界線」そのものだったんです。

真実を守る力、約束を縛る力。

そんな不思議な威厳をもっていて、神さまたちも恐れる存在だったというのがまた、印象的ですよね。

アケロン川と渡し守

アケロン川もまた、冥界に流れる重要な川のひとつです。

この川を渡るためには、渡し守カロンの船に乗らなくてはなりませんでした。

そのために死者の口にはコインが入れられ、渡し賃として支払うことで初めて船に乗せてもらえる──そう信じられていたんです。

もしコインがなければ、魂は川のほとりをさまよい続けるしかなかった……。

このコイン、ただの葬儀の風習じゃなくて、「死後の旅を無事に進めるためのチケット」のような役割があったんですね。

生きているあいだから死後を見据えていた、その慎重さが垣間見えます。

冥界の門と番犬ケルベロス

冥界の入口には大きな門があり、そこを守っていたのが三つの頭をもつ犬、ケルベロス。

彼の役目は、「生きた者が勝手に入らないように」「死者がこっそり出てこないように」、しっかり見張ることでした。

その恐ろしい姿は、ただ怖がらせるためじゃなく、冥界の秩序を守る存在として描かれていたんです。 川や門は、神話の中で「境界」を示す大切な装置。

この世とあの世のあいだには、越えてはならないラインがある──そう人々に感じさせるためのものだったんですね。

つまり川や門の存在は、生と死を隔てる境界として、人々の想像力を形にしていたのです。

|

|

|

死者の行方──エリュシオンとタルタロスの役割

楽園エリュシオンのアイネイアス

英雄アイネイアスが冥界の楽園エリュシオンで、父アンキセスに再開する場面。静かな光景が魂の救済を象徴する。

出典:Sebastiaen Vrancx (artist) / Wikimedia Commons Public domain (Public Domain Mark 1.0)

冥界に入った魂は、誰もが同じ道をたどるわけではありません。

その人が生きていたとき、どんなふうに過ごしてきたかによって、行き先が変わると考えられていたんです。

つまり死後の世界は、「運しだい」じゃなくて、人生の選び方が反映される場所だったんですね。

それは人々にとって、厳しい戒めでありながら、生き方しだいで報われるという希望にもなっていたのです。

エリュシオンの楽園

エリュシオンは、正しく生きた人や勇敢な英雄たちが導かれる楽園です。

そこは花と緑にあふれ、明るい光に包まれた草原──魂はそこで安らぎ、永遠の幸せを得られると信じられていました。

この理想郷は、現世で苦しみながらも徳を積んだ人たちに与えられるごほうび。

「ちゃんと努力すれば、最後には報われる」──そんな思いが、人々に生きる力を与えてくれたんですね。

エリュシオンの話は、死の不安をやわらげるための心のよりどころとして語られ続けてきました。

「死んでも大丈夫、ちゃんと行くべき場所がある」って信じられること。それが、どれほど大きな支えだったか想像できますよね。

タルタロスの罰

それに対して、罪を重ねた者や神々に逆らった者が送られるのがタルタロスです。

そこは大地の奥底にある、真っ暗で光すら届かない場所。まさに絶望の深淵です。

そこに落とされた魂は、永遠に終わらない罰を受けることになるとされました。 ティターン神族や、あの有名なシーシュポス──岩を転がし続ける男──などがその代表ですね。

この物語が伝えているのは、「悪いことをしたら、その報いは必ず返ってくる」ということ。

タルタロスはただ怖い場所じゃなく、正義を実現する場として描かれていたんです。

普遍的な死後観

こんなふうに、冥界は善と悪を見極め、魂の行き先を決める場所として描かれてきました。

この「死後の裁き」や「報いの思想」は、のちの宗教や文化にも大きな影響を与えたといわれています。

つまりギリシャ神話の冥界って、単なるおどろおどろしい場所じゃないんです。

「どう生きるか?」を問いかけてくる、人生の鏡みたいな存在だったんですね。

つまり死者の行き先は、生前の行いや価値観に応じて楽園か罰の場に分かれ、人々に死後の秩序を示していたのです。

|

|

|