ギリシャ神話と日本神話の違いとは?神々の物語と世界観を比較

古代の人たちが「この世界ってどうやって始まったんだろう?」と考えたとき、自然や人の営みをどう物語に組み込むかは、文化ごとにずいぶん違っていたんです。ギリシャ神話と日本神話(『古事記』)を見比べてみると、その違いがとてもはっきり見えてきます。

ギリシャ神話では、神々が恋をしたりケンカしたり、まるで人間みたいに感情むき出しで動き回ります。そのドラマを通して、欲望や争い、栄光といった人間社会そのものが映し出されているんですね。

一方、日本神話では、神々は山や川、稲や風といった自然とがっちり結びついていて、国土そのものが神の行為によって形づくられていく。まるで自然のリズムに寄り添うような物語になっているんです。

このふたつの神話を並べて見ると、それぞれの文化が「世界とは何か」をどう捉えていたのか、なんとなく伝わってきますよね。

つまりギリシャ神話と日本神話の違いは、「人間くさい神々が動かす世界」と「自然と神が重なり合う世界」の対比にあったというわけです。

|

|

|

|

|

|

世界の始まりと神々の誕生の違い

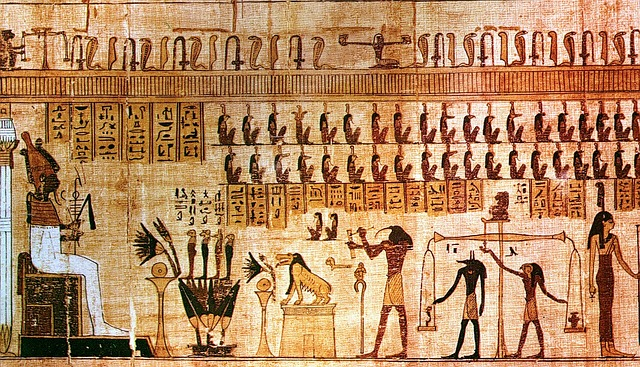

イザナミとイザナギが島々を創造する様子、小林永濯、1880年代

イザナミとイザナギが天の矛を使って海原をかき混ぜ、その落ちた滴から島々が誕生するという日本神話の創世記を表現している─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

まず注目したいのは、両方の神話が描く「世界のはじまり」のお話です。ギリシャ神話では、最初にあったのはカオス(混沌)。そこからガイア(大地)やウラノス(天空)といった存在が生まれ、やがて神々が次々に登場していきます。

この流れ、まるで舞台に役者がぞろぞろと出てくるかのよう。それぞれがしっかりとした個性や人格を持っていて、物語がぐいぐい動いていくんです。

一方の日本神話では、はじまりは天地開闢(てんちかいびゃく)という静かな幕開け。

天と地が自然と分かれ、天之御中主神などの神々がそっと現れます。そこにイザナギとイザナミという男女の神が登場し、ふたりで天沼矛(あめのぬぼこ)を使って海をかき混ぜ、そのしずくからオノゴロ島がぽとりと生まれる──まるで絵本のような、やさしい創世の場面が描かれているんです。

創世記のイメージの差

ギリシャ神話では、まず神さま=キャラクターが登場します。つまり「物語の主役」が先に現れるんですね。

それに対して日本神話では、土地や自然そのものが先に生まれます。

この順番のちがいが、文化ごとの神話の「顔つき」を大きく変えているんです。

ギリシャは人間的なドラマが中心、日本は自然の誕生と神聖さが物語の柱。はじまりの描き方から、すでに世界観に差が出ているんですね。

カオスと天地開闢

カオスというのは、「何もないけど、すべてが混じっている空間」。そこから神々や秩序が生まれてくるのがギリシャ神話の基本構造です。

一方の天地開闢では、最初から宇宙がじわりと動いて、天と地が自然に分かれていく。誰かが無理やり力で引きはがしたわけでもないし、争いもない。

自然が神とともに静かに姿を現す──そんなやわらかな描写は、日本神話ならではのものなんです。

イザナギとイザナミの役割

イザナギとイザナミは、神話の中でもとくに大きな役割を果たします。

ふたりは夫婦となって、島々や神々を次々と「生む」存在。これはギリシャ神話に多く見られる「戦いによって世界を作る」スタイルとはまったく違っていて、

生まれて、つながって、増えていく──という生命の流れそのものなんですね。

この「生むこと」によって世界が広がっていくイメージは、日本神話特有の循環的な自然観をよく表していて、ギリシャ神話の「力と秩序の奪い合い」とは正反対の方向を向いているんです。

つまり創世神話を比べると、ギリシャは神々のドラマ、日本は自然と国土の誕生を描いているのです。

|

|

|

神々の性格と人間との関わり方

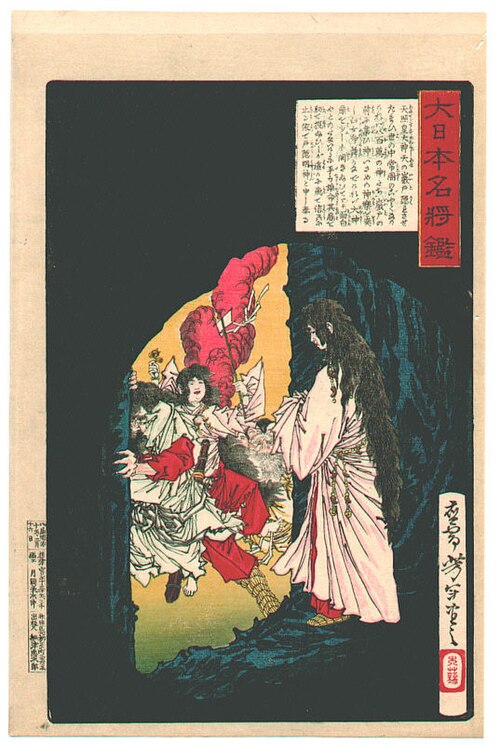

アマテラスの岩戸隠れ(天岩戸)

アマテラスが天岩戸から姿を現した(岩戸隠れ)伝承を描いた錦絵。神の力より共同体の儀礼と場の力が問題解決を導くという、ギリシャ神話との違いが現われた一枚。

出典:Photo by Tsukioka Yoshitoshi / Wikimedia Commons Public domain

続いて注目したいのが、神さまたちの性格と人間とのつながり方の違いです。ギリシャ神話に登場する神々は、とっても人間くさい。恋に落ちては嫉妬し、怒っては仕返しし……そんな感情のオンパレード。

たとえばゼウスは浮気を繰り返して、そのたびにヘラが大激怒。ギリシャ神話の定番シーンですね。

一方の日本神話では、神々は自然現象そのものと深く結びついている存在。アマテラスは太陽の光を司る神であり、スサノオは嵐や混乱の象徴。彼らが動けば、自然界も揺れ動く──そんなふうに描かれているんです。

人間臭さのギリシャ神話

ギリシャの神々は、もう感情豊かというか……暴走気味です。

ゼウスの浮気癖、ヘラの怒り、アフロディテとアレスの情熱的すぎる関係……とにかく神なのに人間くさい。裏切ったり失敗したり、完璧どころか欠点だらけ。

でもだからこそ、見ている側も「なんか分かるかも」「神さまも私たちと同じだなあ」って、ぐっと親しみが湧くんですよね。

神々は、遠くにいる尊い存在というより、ちょっと手が届きそうな相手。それがギリシャ神話の魅力のひとつなんです。

自然と結びつく日本神話

それに対して日本の神話は、もっと静かで、自然とともに語られる世界です。

アマテラスが岩戸に隠れたエピソードは、日照や天候の変化を説明する神話になっているし、オオクニヌシが国を譲る話は、政治の正統性を神の物語として表現しているんです。

つまり、日本の神話では自然の動きや社会の変化がそのまま神々の行動として語られる。

神話と現実がぴたりと重なっているような、そんな構造になっているんですね。

神々との距離感

ギリシャの神々は、とにかく近い。

恋をしたり、子どもをもうけたり、怒りを買って罰を受けたり……人間とがっつり関わってくるのがギリシャの神話。

神と人との恋愛や対立が物語の中心になることも多くて、神々はまるで「超人的な隣人」みたいな存在でした。

それに対して日本の神々はというと、山や川、風や稲に宿る存在。

人間と恋愛したり争ったりするよりも、自然そのものに敬意を払う対象として描かれています。

神さまと人間が“お友だち”みたいなギリシャと、自然と共に神を敬う日本──この違いが、それぞれの文化における神との距離感を物語っているんですね。

つまり神々は、ギリシャでは人間的に振る舞い、日本では自然や土地の象徴として描かれたのです。

|

|

|

社会・文化への影響の差異

『イリアス』『オデュッセイア』の作者ホメロスが詩を朗誦する場面

吟遊詩人による口承伝承の積み重ねが、ギリシャ神話の物語世界を後世へ受け渡した。

出典:Thomas Lawrence(作者) / Wikimedia Commons Public domain(画像利用ライセンス)

最後に見ておきたいのが、神話がその後の社会や文化にどんな影響を与えてきたかということ。ギリシャ神話と日本神話では、その役割の広がり方にもけっこうな違いがあるんです。

ギリシャ神話は文学・芸術・哲学の出発点として、いまも息づいています。 たとえば『イリアス』や『オデュッセイア』は、数千年を超えて読み継がれている名作。それに、神々や英雄たちの姿は、彫刻や絵画、舞台芸術でもずっと描かれ続けてきたんですね。

いっぽうの日本神話はというと、神道や国家の祭祀に深く関わってきました。 アマテラスの血を引くとされる天皇の系譜は、政治と宗教を結びつける大事な柱。神話は信仰の核でもあり、今でも神社の祭りや儀式にその名残を感じることができます。

芸術と哲学に息づくギリシャ神話

古代ギリシャの劇作家たち、たとえばソフォクレスやエウリピデスは、神話をもとに人間の苦悩や倫理を描き出しました。

「神々に翻弄される人間」というテーマを通して、人間とは何か?という深い問いが哲学や芸術へとつながっていったんです。

日本神話と国家形成

『古事記』や『日本書紀』にまとめられた神話は、ただの物語ではありませんでした。

律令国家の成立とともに、天皇の正統性を支える国の根拠として機能し、神話はそのまま政治の語り口になっていったんです。

現代への名残

現代でも、それぞれの神話は形を変えて生き続けています。

日本では初詣や神社の祭りの中に神話の精神がしっかりと息づいているし、ギリシャでは映画や小説、ゲームなどで神話的モチーフが何度もよみがえっています。

つまり、神話は今でも私たちの文化の中にしっかり根を下ろしていて、それぞれの土地で、ちがった形で溶け込んでいるというわけなんですね。

つまり神話は、それぞれの社会に異なる形で根づき、文化を支える役割を担ってきたのです。

|

|

|