ヘリオスの能力「太陽支配」「全知の眼」とそれにまつわる伝説

ギリシャ神話の中でヘリオスは、東の空から昇って西の地平に沈む太陽の神として、人々の日々の暮らしを照らし続けていました。

でも彼の役目は、ただ空を旅するだけじゃなかったんです。 ヘリオスの目は、世界のすみずみまで見通す「全知の眼」でもありました。

神々の隠し事も、人間の嘘も、彼の目からは決して逃れられない──それくらいに、真実を見抜く存在として恐れられていたんですね。

だから人々は、ヘリオスに誓いを立てることを絶対に破ってはいけない神聖な約束と考えていました。それを破れば、必ず何らかの報いがある。

それほどまでに、ヘリオスの名は「真実と秩序」の象徴だったんです。

つまりヘリオスの物語は、「太陽の支配と全知の眼によって、この世界が見守られているんだ」という感覚を伝える伝説だったと言えるんですね。

|

|

|

|

|

|

太陽神ヘリオスの起源──光と秩序をもたらす存在

昇るヘリオスと去るニュクスとエオス(黒絵式レキュトス)

神話上では、夜の神ニュクス、暁の女神エオスが去り、太陽神ヘリオスが昇ることで「夜⇒昼」という循環が成ると考えられていた。

出典:Photo by Ismoon / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

ヘリオスはティターン神族のひとりで、父ヒュペリオンと母テイアのあいだに生まれました。彼にはエオス(暁の女神)とセレネ(月の女神)という兄妹がいて、三人そろって「光の三兄妹」として古代の人々に親しまれていたんです。

光が作る秩序

太陽って、古代の人にとっては単なる明かりじゃなくて、時間や季節の基準そのものでした。日が昇れば朝が来て、日が沈めば夜が来る──そんな当たり前のことに、神の力が宿ってると考えたんですね。

だからヘリオスは、ただ光を届ける神じゃなくて、世界に秩序と安心をもたらす存在として信じられていたんです。

彼が空を駆けて太陽の車を走らせるからこそ、毎日が始まり、終わっていく。

光は自然の現象ではなく、神の意志そのもの──そう信じることで、世界に「見えない秩序」があると感じられたんでしょうね。

ロドス島での信仰

中でもロドス島では、ヘリオスは守護神として特別な存在でした。島の人々は、ヘリオスの加護によって島が栄え、安全に暮らせていると信じていたんです。

その信仰の象徴として建てられたのが、あのロドス島の巨像。世界七不思議にも数えられるほど壮大な像で、島の人々にとってはまさに「神がそばにいる」ことを感じさせるシンボルだったんですね。

たとえ像そのものは失われても、毎日昇る太陽が変わらず見守ってくれる──そんな信頼感が、ヘリオス信仰の中心にあったんです。

アポロンとの習合

時代が進むにつれて、ヘリオスとアポロンはしばしば同じ存在として語られるようになります。アポロンはもともと音楽や予言、芸術の神だったんですが、そこに「光」や「太陽」のイメージが強く重ねられていったんです。

これは、太陽を知恵と芸術の源と考えるようになった人々の意識の変化が背景にあります。

神々の姿が時代や文化によって少しずつ重なり合っていくのは、神話が生きた文化の鏡だからこそ。

太陽の神というイメージは、名前を変えながらも文化を越えて受け継がれていったんですね。

つまりヘリオスは、光と秩序を与える存在として生まれ、人々に崇拝された太陽神だったのです。

|

|

|

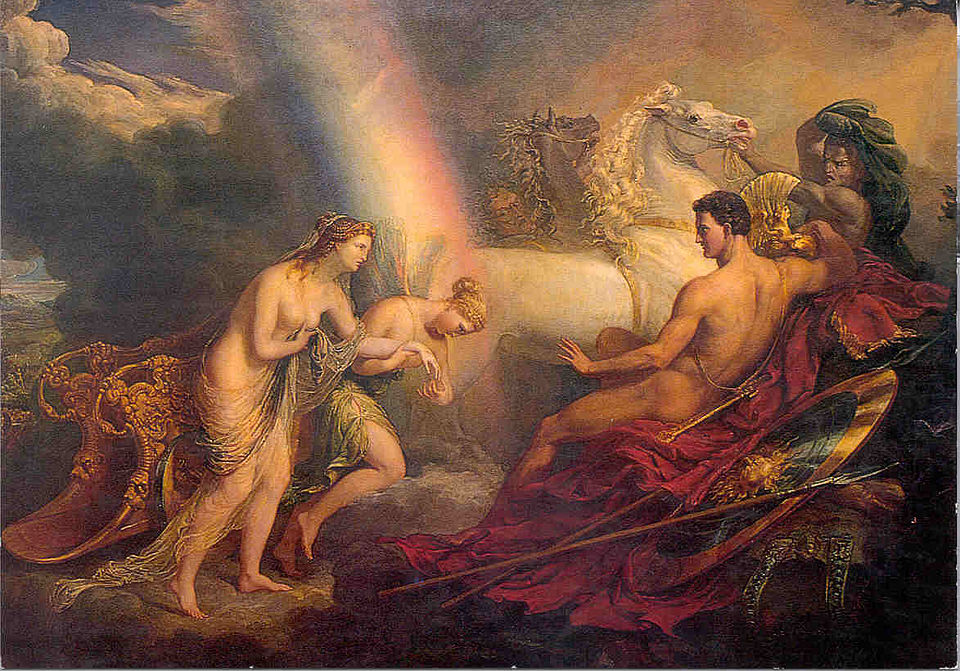

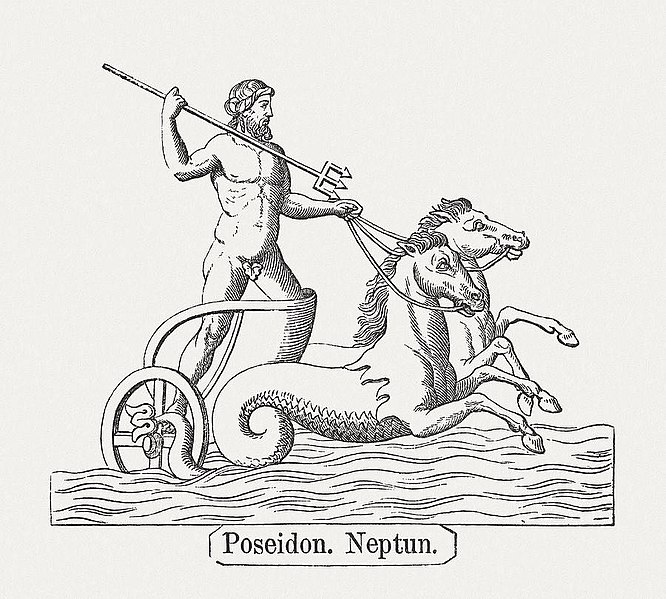

太陽を支配する力──日輪の戦車で世界を照らす神話

ヘリオスの壁画/ニンフェンブルク宮殿の石のサロン所蔵

太陽神ヘリオスが太陽の馬車を駆る様子を描いた壁画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ヘリオスは、黄金に輝く戦車に四頭の炎の馬をつなぎ、毎朝東の空から姿を現して、西の地平へと駆け抜けていきます。夜になると、彼は海の向こう側で休息をとり、また翌朝、新しい一日を照らす旅に出る──この終わることのない繰り返しこそ、古代の人々にとって太陽の運行を説明する神話だったんです。

天空を駆ける日々

ヘリオスが天を横切るこの旅は、昼と夜の区切りをつくる神聖な営みとされていました。人々は、空を進む戦車や燃える馬の姿を想像することで、太陽の道筋を身近に感じていたんですね。

彼の放つ光は、山を越え、海を渡り、あらゆる場所を照らしました。どこにいても感じられる太陽の支配。 それは自然の流れに神の意思を重ね合わせる感覚であり、信仰の中心となるほど大きな力を持っていたんです。

パエトンの悲劇

そんな偉大なヘリオスの息子パエトンが、ある日「自分も父の戦車を操ってみたい」と願い出ます。でも、未熟な彼には炎の馬を御する力はありませんでした。

馬たちは暴走し、戦車は空を逸れ、地上に近づきすぎて大地は焼け焦げ、また遠ざかりすぎて凍りつく──人間たちは存亡の危機にさらされます。

最終的にゼウスが雷を放ってパエトンを撃ち落とし、なんとか秩序が戻されるんですね。

この物語が伝えているのは、太陽の力がいかに巨大で、人間には到底扱えないものかということ。

まさに神の力の恐ろしさを教える警告のような伝説です。

光の恵みと危うさ

太陽の光は、命を育てる恵みであり、農作物を育て、あたたかさをもたらす存在でした。でも同時に、それは焼き尽くす炎にもなり得るんです。干ばつや灼熱に苦しめられたとき、人々はその恐ろしさを痛感したはずです。

だからこそ、ヘリオスは「光の二面性」を宿した神として信じられていたんですね。 優しさと破壊をあわせ持つその存在に、人々は畏れと敬意を込めて祈り、太陽の力が暴れすぎないように願いを捧げていたんです。

神の戦車が毎日空を走るその姿は、ただ美しいだけじゃない。世界を守る光でもあり、世界を脅かす火でもある──それが太陽神ヘリオスという存在だったんです。

つまりヘリオスは、日輪の戦車を駆けながら世界を照らす太陽の支配者だったのです。

|

|

|

全知の眼としての役割──神々と人間を見通す伝説

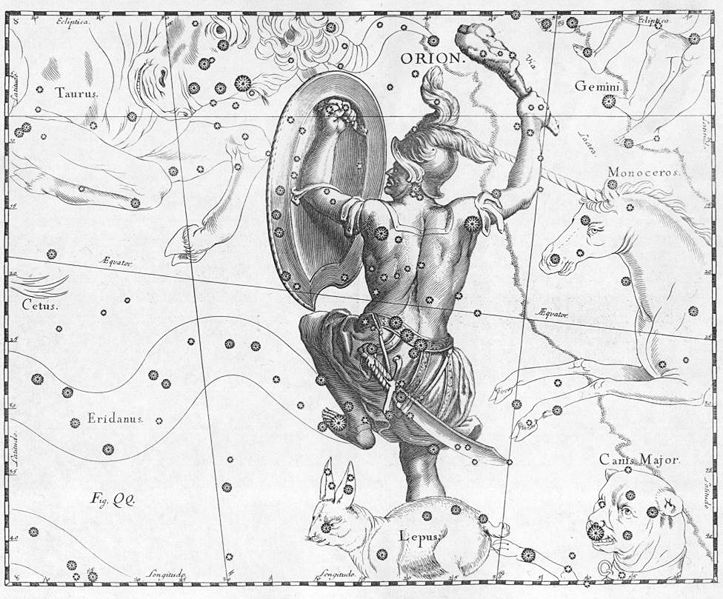

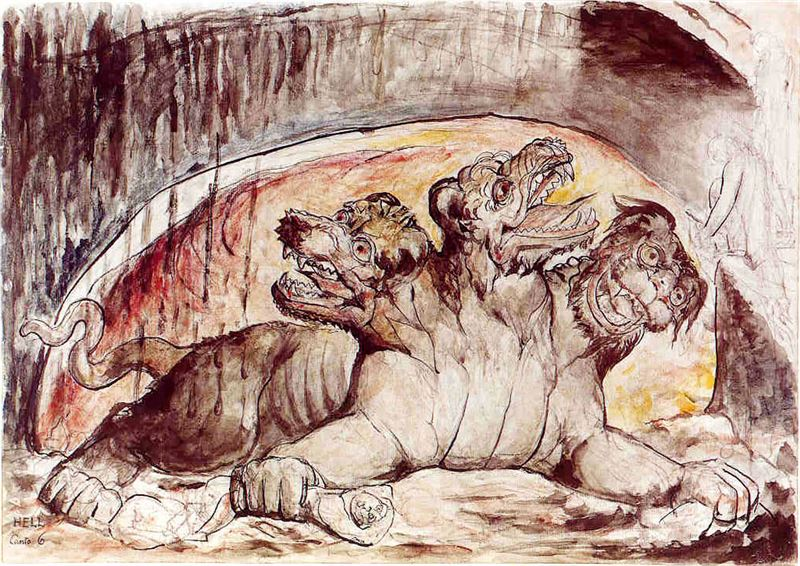

太陽神ヘリオスと黄道十二宮のモザイク

中央に太陽神ヘリオス、周囲に星座帯を配した古代後期の床モザイク。秩序を守る監視者としての役割を象徴する一枚。

出典:Photo by Zde / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『Mosaic_in_Maltezana_at_Analipsi,_Astypalaia,_5th_c_AD,_Pantokrator_zodiac_Astm20』より

ヘリオスは太陽の神であると同時に、空をめぐりながらこの世のすべてを見通す存在とされていました。

彼の眼差しから逃れられる者は誰ひとりおらず、なんと神々ですらその視線を欺くことはできなかったと言われているんです。

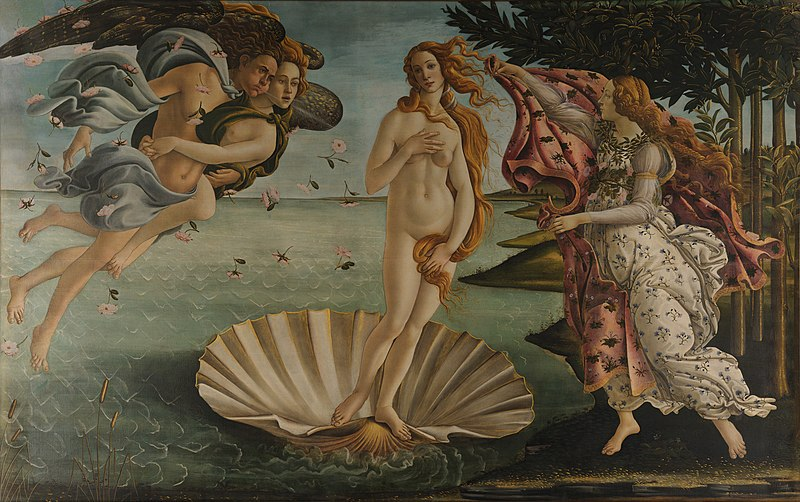

アフロディテとアレスの密会

そんな「全知の眼」が最も有名に語られたのが、アフロディテとアレスの密会を暴いたエピソード。

密かに逢瀬を重ねていた二人を、空から見ていたヘリオスはすぐにヘパイストス(アフロディテの夫)に告げ口します。

怒りに燃えたヘパイストスは巧妙な罠を仕掛けて、二人を現行犯で捕らえ、神々の面前にさらし者にしました。

この一件でヘリオスの眼は「真実を暴く力」として知られるようになり、 神々でさえ太陽の視線からは逃れられないという事実を、強く印象づけたんですね。

人間への誓いと恐れ

もちろん、その全知の視線は人間たちにも向けられていました。

人々はヘリオスの名にかけて誓うことで、「この誓いには嘘はない」と示したんです。

でも裏を返せば、それは「嘘をついたら罰が下る」という、相当な覚悟を持っての誓いでもあったということ。

太陽の光は、どんな場所にも差し込みます。隠し事なんて通用しない。

だからヘリオスは正義と秩序の証人として、人々から強く恐れられていたんですね。

秩序を守る監視者

ヘリオスの視線は、単なるスパイのような目ではありませんでした。

それは世界の秩序を見守る光であり、太陽のまなざしは、闇の中に隠れた悪や偽りを打ち消す力の象徴だったんです。

つまり彼は、ただ真実を暴く存在ではなく、この世界を正しく保つための監視者。

日々空を巡るその光には、「世界は見守られている」という安心感と、「決して隠し通せない」という畏れ、両方が込められていたんです。

太陽の眼は「真理と正義」を守る神聖な力として信じられ、人々に安心と規律を与え続けていたのですね。

つまりヘリオスは、すべてを見通す全知の眼として、神々と人間に秩序を与える存在だったのです。

|

|

|