ラミアの「眼球着脱」能力とそれにまつわる伝説

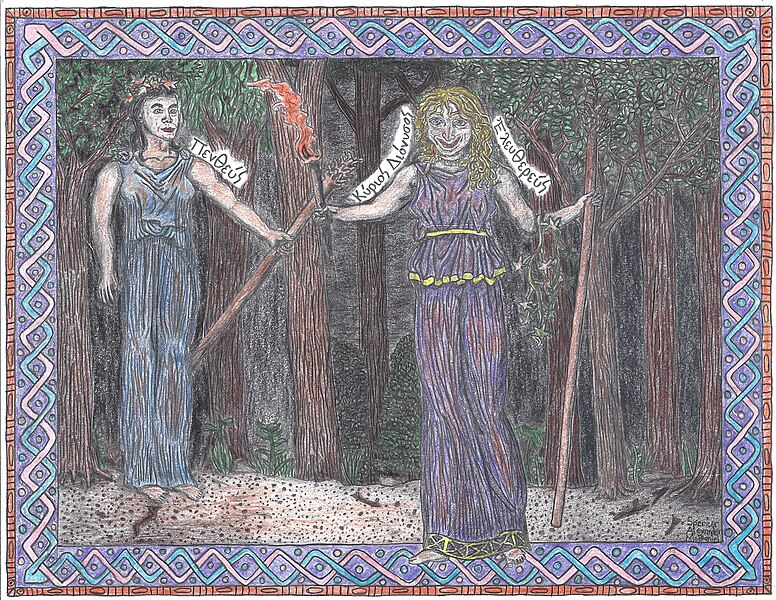

ギリシャ神話に登場するラミアは、見る者をゾッとさせるような存在でした。

でももともとは、神々すら目を留めるほどの美しい女性だったんです。

その美しさが災いして、ゼウスと関係を持ったことがきっかけに──

ゼウスの妻ヘラの怒りを買い、恐ろしい呪いによって怪物の姿へと変えられてしまいます。

とくに衝撃的なのが、自分の眼球を取り外すことができるという能力。

昼のあいだは目を外して眠り、夜になるとそれを戻して動き出す──

この奇怪な伝承が、ラミアを不気味で恐ろしい怪物として人々の記憶に深く刻みつけたんです。

つまり、ラミアの物語は「眼球を外す怪物」という恐怖のイメージと、美しかった女性が呪いによって堕ちたという哀しい物語が重なった伝説なんですね。

|

|

|

|

|

|

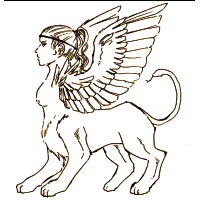

ラミアの起源──美女から怪物へと変貌した存在

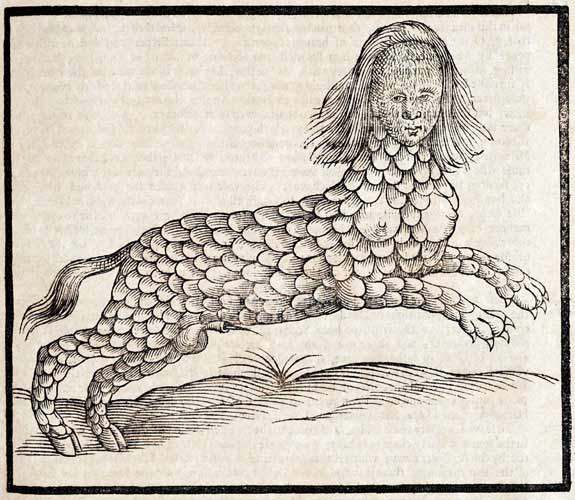

エドワード・トプセル作『四足獣物語』のラミア像

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ラミアはもともとリビアの王女で、その美しさは当時の世界に知れ渡るほどだったと言われています。

あまりに美しかった彼女は、なんとゼウスの心まで射止めてしまうんですね。

ふたりの間には子どもも生まれ、ラミアは母としての幸せを手にする──はずだったんです。

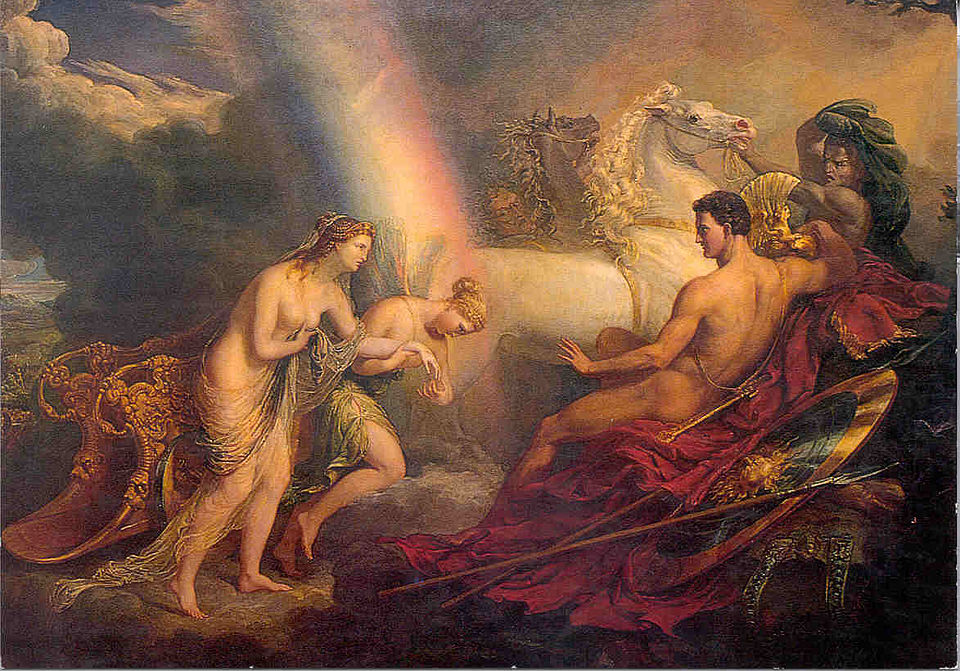

ヘラの嫉妬

でも、もちろんそれを黙って見ている神さまがひとり。ゼウスの正妻、ヘラです。

嫉妬に燃えた彼女は、ラミアの子どもを奪い、さらには彼女自身を怪物の姿へと変えてしまいます。

美しかった王女は見る影もなく変わり果て、誰もが目をそむけるような存在へと堕ちていく。 ヘラの呪いは、ただの罰ではなく「未来そのものを奪う」ほどの残酷なものだったんですね。

母性と喪失

子どもを奪われたラミアの胸に残ったのは、深すぎる悲しみと怒り。

母としての喜びも、生きる希望もすべて打ち砕かれた彼女は、次第に心まで怪物へと変わっていきます。

やがて彼女は、他人の子どもを狙う恐ろしい存在へ──

この変化はただの恐怖譚じゃなく、「奪われた母の悲劇が狂気へと変わる」物語だったんです。

美女から怪物へ

ラミアはもとは普通の人間の女性だった。

だからこそ、美しかった王女が怪物へと堕ちる姿は、人々にただならぬ恐怖を与えたんです。

それは、最初から異形の存在だった怪物とは違う。 「人間が怪物になってしまう」という怖さ──

つまりラミアの物語は、人の心に潜む弱さや喪失が、どれだけ恐ろしいものに変わるかを教えてくれる神話なんですね。

神々の嫉妬と呪いが生んだ悲劇の産物として、彼女の物語は恐怖と同時に深い同情をもって語り継がれていったのです。

つまりラミアは、美しい王女から神々の呪いによって怪物へと変貌させられた存在だったのです。

|

|

|

眼球着脱の能力──神話に語られる異形の力

ラミアが持つ数々の恐ろしい力の中でも、ひときわ異彩を放っているのが眼球を着脱できる能力。

ギリシャ神話の怪物たちはどれも強烈な個性を持っていますが、自分の眼を取り外すという特性は、その中でも群を抜いて奇怪です。

この能力こそが、人間的な哀しみを持つ存在だったはずのラミアを、「完全に異形の怪物」へと印象づける決定打になったんです。

眼を外す怪物

伝承によれば、ラミアは日中になると自分の眼を外して眠り、夜になると再びはめ直して活動を始めたと言われています。

しかもそれが日常の一部のように淡々と描かれるというのがまた、不気味。

この行為は単なる怪異ではなく、人間らしさを剥ぎ取られた象徴でもありました。

もはや彼女は、眠る・見る・起きるといった当たり前の営みすら、常人とは異なる形で行わなければならない。

まさに、「怪物と人間の境界線を越えてしまった存在」そのものだったのです。

見通す力

でも、ラミアの眼球着脱はただのホラー描写で終わりません。

ある伝承では、彼女の眼には未来や遠くの出来事を見通す力が宿っていたとも語られています。

つまり、ラミアは恐ろしいだけじゃなく、知恵や神秘を帯びた存在でもあったんです。

この「恐怖と智慧が同居している」というアンバランスさが、彼女をより深く、そして複雑に際立たせているんですよね。

恐怖の象徴

ラミアの「眼球を外す」という行為は、私たち人間にとって最も当たり前で自然な“見る”という営みを、まるごと恐怖に変えてしまうものでした。

目は「世界を知るための窓」。その目を取り外すということは、世界との接点を自分で断ち切るということでもあります。

それなのに、彼女はまたそれを戻して、夜になると活動を始める──

「見る」という行為そのものが恐怖の対象に変わったとき、ラミアは人間の想像力に深く突き刺さる“怪物の象徴”になったのです。

その存在は、単なる妖怪ではなく、人間の心の奥底に潜む“不安”を映し出す鏡でもあったのかもしれませんね。

つまりラミアは、自らの眼を外すという異形の力で、恐怖と不気味さを際立たせた存在だったのです。

|

|

|

恐怖と悲哀の伝承──母性と呪いが交錯する物語

ラミアの物語は、単なる怪物の恐怖譚ではありません。

そこには、愛する子どもを奪われた母の深い悲しみが刻まれているんです。

その喪失感が心をむしばみ、やがて彼女自身を“怪物”へと変えてしまった──

ラミアの行動は狂気に見えるけれど、その根っこには消せない母性があったんですね。

子供を狙う怪物

やがてラミアは、「他人の子どもを襲って奪う怪物」として語られるようになります。

でもそれは、かつて自分が持っていた幸せ──母としての愛──を、どうしても手放せなかった証。

だからこそ、彼女の姿は単なる「悪」とは言い切れません。 奪われた愛を取り戻そうとする母の姿が、歪んだかたちで現れてしまった。

そこには、母性が呪いによって裏返ったような悲しみがあったんです。

この物語は、「愛を奪われたとき、人はどれほど壊れてしまうのか」という問いを投げかけています。

恐怖としての継承

ラミアの名前は、やがて「夜に泣く子を脅す存在」として広く知られるようになります。

「泣いてるとラミアが来るよ」──そんなふうに言い聞かせることで、子どもをしつける道具になったわけです。

ラミアの物語はこうして、民間伝承として日常生活の中に溶け込み、恐怖を媒介にした教育として機能していきました。

“恐ろしいもの”として語られながらも、それは大人たちの願い──「子どもを守りたい」という想いの裏返しでもあったのかもしれませんね。

悲劇の怪物像

ラミアは、母だったのに母でいられなかった存在です。

だからこそ、その物語はただ怖いだけじゃなく、どこか胸を締めつけるような切なさを残します。

ラミアは、呪いと母性の狭間で苦しみ続けた怪物。

そんな矛盾を抱えた彼女だからこそ、神話の中で長く語り継がれてきたんでしょう。

恐ろしくて、でもどこか哀しい──それが、ラミアという存在の核心なんです。

つまりラミアの物語は、恐怖と母性の哀しみが交錯する伝承として語り継がれてきたのです。

|

|

|