ギリシャ神話の神って何人いるの?数え切れない神々の世界を解説

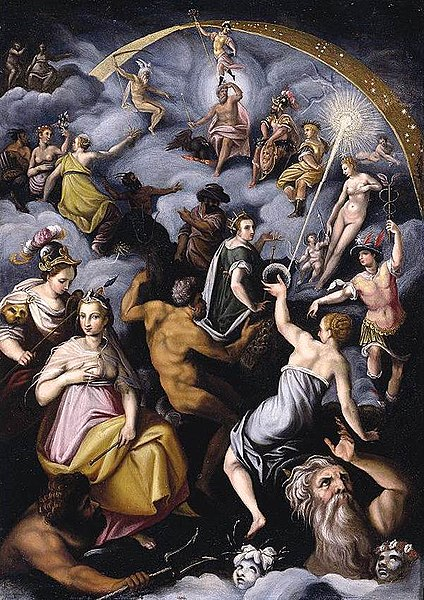

神々の集会/ヤコポ・ズッキ作

1575年から1576年にかけて描かれた、ギリシャ神話の神々が集まる場面を描いた絵画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

古代ギリシャの神話って、まず驚くのがその神さまの多さですよね。

ドーンと空を支配する雷の王さまがいれば、愛や美をつかさどる優雅な女神もいるし、森や泉にひっそりとたたずむ小さな精霊たちまで登場します。

しかも全員が全員、性格もバラバラで、それぞれに得意分野や弱点があるんです。まるで神さまたちの「キャラ図鑑」って感じ。

力強いのにドジな神さまがいたり、優しそうに見えて意外と怖かったり──とにかくバリエーションがすごい!

読んでると、「次はどんな神さまが出てくるんだろう?」ってワクワクしちゃいます。

つまり、いろんな個性の神々が入り乱れながら織りなす、壮大な群像ドラマ──それがギリシャ神話なんです。

|

|

|

|

|

|

オリュンポス十二神の存在

オリュンポス十二神(ニコラ=アンドレ・モンショー 1754 - 1837)

ゼウスを中心に、アテナやアポロン、アルテミス、ポセイドン、アフロディテなど主要神を同一画面に配した群像画。神々の権威と役割をわかりやすく象徴化している。

出典:Photo by Nicolas-Andre Monsiau / Wikimedia Commons Public domainより

ギリシャ神話のなかで、いちばんの「スター集団」といえばオリュンポス十二神!

この十二柱の神さまたちは、それぞれが得意分野を持ちつつ、神話世界の中心で大活躍するメンバーたちなんです。

彼らは仲良しだけど、しょっちゅうぶつかったり、協力したり、すれ違ったり──

まさに、ドラマの主役級キャラが12人そろってるような感じ。

その人間味あふれる関係性が、ギリシャ神話をぐっと面白くしてくれてるんですよ。

ゼウスと神々の秩序

ゼウスは雷と空を司る、いわばオリュンポスの「ボス」。

神々をまとめるリーダーとして君臨していて、世界に秩序をもたらす存在でもあります。

でもね、完璧ってわけじゃないんです。浮気癖はあるし、短気だし、ちょっと自己中なところも……。

そんな人間くささがあるからこそ、ゼウスの物語はただの「偉い王さまの話」では終わりません。

裏切りや嫉妬、愛や赦しといった感情が交差して、ドラマがどんどん深くなるんです。 ギリシャ神話における秩序って、ぜんぶがピシッと整ってるわけじゃなくて、「ゆらぎ」のなかで保たれていたんですね。

アテナと知恵の象徴

アテナは戦いの女神……なんだけど、剣を振り回すタイプじゃなくて、知恵と冷静さで勝つのが彼女のスタイル。

感情に流されず、公平に物事を判断する力を持っていて、人間にもその知恵を授けてくれる存在です。

それだけじゃなくて、農業や工芸、学問にも通じてるという、ものすごく多才な神さま。

都市アテネの守護神として、生活や文化を支える存在でもあったんですよ。

戦場だけじゃなくて、日々の暮らしの中でもそっと力を貸してくれる。だからアテナは、古代の人々にとって本当に頼れる神さまだったんですね。

アフロディテと愛の力

アフロディテは愛と美の女神。その魅力は、神も人も虜にしてしまうほど。

ただ美しいだけじゃなくて、愛という目に見えない力が、どれほど人の心を動かすか──その象徴でもあるんです。

有名なのが「パリスの審判」。アフロディテが「世界一の美女をあなたのものにしてあげる」って誘惑したことで、トロイア戦争が始まっちゃったんです。

恋のひと言が、戦争の引き金になるなんて……。でもそれくらい、愛にはすごい影響力があるってことなんですね。

アフロディテは、そんな愛の力のこわさと美しさの両方を教えてくれる神さまなんです。

|

|

|

原初神とティタノマキアの神々

ティタノマキア(ゼウス率いる神々とクロノス率いるティターンの戦い)

宇宙の秩序をめぐり、原初神の系譜に属するティターン神族と、のちのオリュンポス十二神を中心とする若い神々が衝突する決定的な戦いを描いた作品。

出典:Photo by Joachim Wtewael / Wikimedia Commons Public domain

オリュンポス十二神が今のポジションに落ち着くまでには、実は長い長い神々の歴史があるんです。

その背景には、「世界はどうやって始まったのか?」「秩序はどう変わってきたのか?」という壮大なストーリーが広がっているんですよ。

原初神の存在

物語のはじまりに現れるのがカオス。これは「混沌」と訳されることが多いんですが、まだ何も定まっていない、世界のはじまりの姿なんですね。

そこからガイア(大地)やウラノス(天空)が現れます。でもこのふたりは、人格のある神というよりも世界そのもの。

大地があり、空がある──それ自体が神として語られていたわけです。

そして大地と空が出会うことで、新しい命がどんどん生まれていく。

この流れはまさに、宇宙の始まりを神話というかたちで表現したものなんですね。

ティターン神族の時代

次に登場するのが、クロノスをリーダーとするティターン神族の世代。

彼らは原初神から力を受け継いで、新しい時代を築きました。

でも、クロノスは「自分の子どもに王座を奪われる」という予言を聞いてしまう。

それを恐れた彼は、生まれた子どもを次々に飲み込んでしまうんです……こわい話ですよね。

でも、末っ子のゼウスだけは助けられ、大人になってから父クロノスに立ち向かうことになります。

こうして起きたのがティタノマキア──旧世代と新世代の神々が激突する、神話最大級の大戦争です。

世代交代の神話的意味

この「親から子へ力が移っていく」物語、ただの家族ケンカに見えるかもしれませんが、実はもっと深い意味が込められてるんです。

それは「世界は壊れて、そして生まれ変わる」というサイクルの象徴。

秩序はずっと同じじゃなくて、新しい力が古いものに取って代わっていく──そうやって宇宙は成長していくんですね。

神々の世代交代は、世界そのものが変わっていく姿を映した、壮大な成長の物語だったんです。

|

|

|

地方神・精霊・下級神の多様性

ギリシャ神話って、大きな神さまたちの壮大なドラマに目が行きがちなんですけど、実はもっと身近なところにも、たくさんの神さまや精霊たちが息づいてたんです。

風が吹いたり、水が流れたり──そんな自然の中にも神聖な気配を感じながら、人々は神々と共に暮らしていたんですよ。

自然に宿る精霊たち

森にはニュンペー(ニンフ)たちがひそんでいて、川にはポタモスの精霊が流れている。

こうした存在は、自然そのものの「魂」みたいなもので、ちゃんと名前があって、信仰の対象でもあったんです。

たとえば、風にざわめく木々を見て「この中に誰かいる」って感じる──

それって、自然と人とのあいだに明確な境界がなかった時代ならではの感覚ですよね。

地方ごとの守護神

そして、ギリシャ各地にはそれぞれの町や村に独自の守護神がいたんです。

たとえばゼウスひとつ取っても、ある地方では「農地を見守る神」、別の場所では「誓いを守る神」っていうふうに、その土地ごとに個性が違ってたんですよ。

「神さまの設定がカスタマイズされてる」って言うとちょっと雑だけど、それくらい柔軟で、地域の暮らしに根ざした信仰があったんですね。

そうしたローカルな信仰が集まって、ギリシャ神話の世界はどんどん広がっていったわけです。

生活に寄り添う神々

さらに、ワインや宴を司るディオニュソス、家庭の火を守るヘスティアのように、日常の暮らしを支える神さまたちもいました。

お祝いの場や、家族が集うあたたかな炉──

そんなふだんの暮らしのなかにも、神さまの存在がちゃんとあったんです。

ギリシャ神話って、空の上の偉大な神さまたちだけじゃないんです。

森や川、台所や畑……そういう場所にも神さまがいて、それぞれがちゃんと世界を支えてた。

だからこそ、この神話の世界は、豊かで奥深くて、どこかあたたかいんですね。

|

|

|