なぜギリシャ神話は難しい?複雑さの秘密を徹底解説

古代ギリシャ神話を読みはじめると、ほんと次から次へと神さまや英雄が登場してきて、

「えっ、誰だっけこの人……?」って頭がこんがらがること、ありますよね。

物語はワクワクするし、世界観も魅力的。

でもそのぶん、「なんでこんなにややこしいの!?」って思わされる場面も少なくないんです。

神さまが親子や兄弟で入り組んでたり、同じ神でも地域ごとに性格が違ってたり、

ひとつの出来事にいくつもの伝承があったり……。

つまるところ、ギリシャ神話が難しく感じられる理由は、「登場人物の多さ」「伝承の多さ」「寓意の深さ」──この三つに集約されるんですよね。

でも、だからこそ、読み込むほどに奥行きがあって面白い。そんな神話なんです。

|

|

|

|

|

|

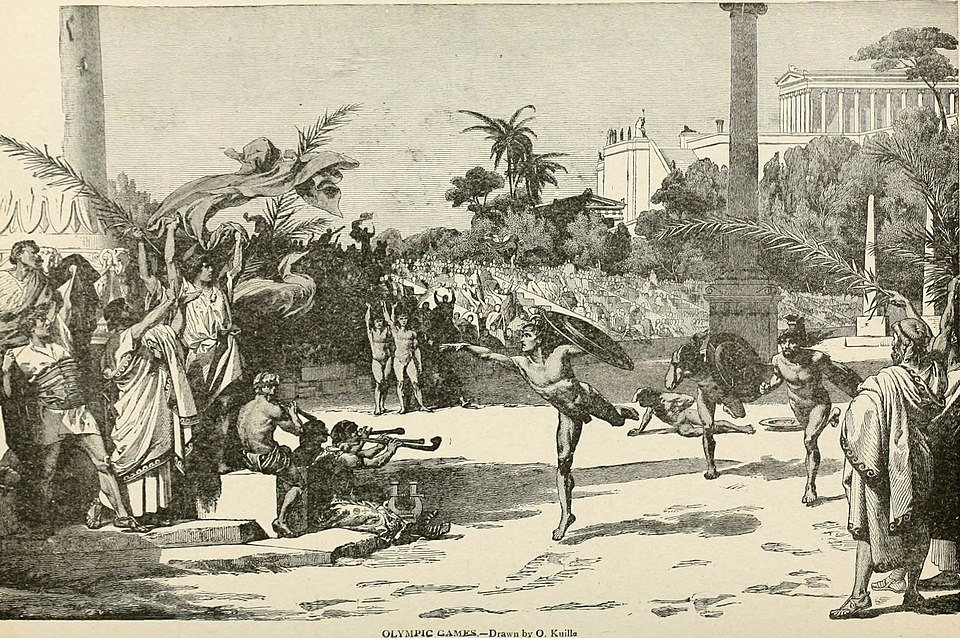

神々と登場人物の多さ

神々の集会/ヤコポ・ズッキ作

1575年から1576年にかけて描かれた、ギリシャ神話の神々が集まる場面を描いた絵画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ギリシャ神話を読むうえで、最初にぶつかる壁──それはなんといっても、登場人物の多さです!

主神ゼウスを筆頭に、ポセイドン、ハデスといった兄弟神たちがいて、その子どもや親戚たちもぞろぞろ登場。

さらにはヘラクレスやペルセウスといった英雄たちのエピソードも加わって、もう誰が誰やら……ってなるのも無理はありません。

しかも、名前が似てることも多いから、読んでるうちに「あれ、この人ってゼウスの子?孫?敵?味方?」って頭がぐるぐるしちゃうんですよね。

家系図の迷路

たとえばゼウスには子どもがたくさんいて、有名どころだけでもアポロン、アルテミス、アテナ、ヘルメス……

さらには人間との間に生まれたヘラクレスやペルセウスなど、英雄系の子どもたちもズラリ。

もう、まるで神々の家系図が巨大な迷路みたいになってるんです。

ギリシャ神話って、血縁や恋愛、裏切りが複雑にからみあった「超ド級のドラマ」でもあるから、ついていくにはちょっとした根気が必要なんですよね。

神と人間の境界のあいまいさ

さらにややこしいのが、神さまと人間がふつうに結ばれて子どもを作っちゃうという設定。

たとえばヘラクレスは、神ゼウスと人間女性アルクメネのあいだに生まれた半神の存在。

こうしたキャラたちが神話と人間の世界をつないでいて、物語としてはすごく面白いんですが、その分ややこしさもアップするんです。

「この人、神?人間?どっち?」って混乱しがちなのは、ギリシャ神話あるあるです。

無数のエピソード

プロメテウスの火盗み

人類に火をもたらすために、天界から火を盗むプロメテウスを描いた絵画

─ 出典:ヤン・コッシアーズ作(1637年)/Wikimedia Commons Public Domainより ─

もうひとつの混乱ポイントは、ひとりの神や英雄に、いくつものエピソードがあるってこと。

たとえばプロメテウス。

火を盗んで人類に与えた話は有名だけど、じつは「人類そのものを創造した」って伝説もあるし、「ゼウスに罰されて岩に縛られた」という話もある。

だから、「このキャラはこういう人です!」と単純に覚えようとすると、どこかで矛盾にぶつかっちゃう。

それだけに、ギリシャ神話ってひとつの正解があるわけじゃないってことなんですよね。

だからこそ深いし、何度読んでも飽きないんです。

|

|

|

時代や地域による異なる伝承

ギリシャ神話がこんがらがるもうひとつの理由──

それは時代や地域によって、同じ神話でもちょっとずつ内容が違うってことなんです。

神話って、最初から「誰かが一冊にまとめた完成品」ではなく、長い年月をかけて人から人へ語り継がれてきたもの。

そのあいだに、地域ごとの信仰や文化が入り込んで、少しずつ姿が変わっていったんですよ。

同じ神でも性格が違う

たとえばアポロン。ある地域では太陽神として崇められていたのに、別の場所では音楽や詩の守護神として信仰されていたりします。

そのせいで、「アポロン=太陽の神」と思ってたら、突然リュートを片手に登場して、「あれ?キャラ変わった?」ってなるんですよね。

でもそれは、地域によって神さまの役割が違ってたっていう自然な結果なんです。

伝承の重なり

デメテルとペルセポネの物語も、地域ごとにバリエーションがあります。

ある場所では「冬が来る理由」を語る話として伝えられたり、また別の土地では「豊穣の神をまつる祭りの由来」になっていたり。

どちらも同じ物語が元になっているけど、その土地の暮らしや自然に合わせて、少しずつ意味づけが変わっていったんですね。

そういうズレが積み重なると、「結局どれが本当なの?」ってなるのも無理ない話です。

詩人や作家の解釈

さらにややこしいのが、詩人や作家による「神話の再解釈」です。

たとえば、紀元前8世紀ごろのホメロスや、紀元前7世紀ごろのヘシオドスといった詩人たち。

彼らは、それまで口伝で語られていた神話を、自分なりのスタイルで書き残しました。

だから、同じ神話でも「ホメロス版」と「ヘシオドス版」でニュアンスが違ったり、扱い方が変わったりするんです。

これがまた、ギリシャ神話を奥深く、そして複雑にしている理由でもあるんですよ。

つまり── ギリシャ神話って、ひとつの正解があるわけじゃなくて、「時代・場所・語り手」によってどんどん表情が変わる生きた物語なんです。

それが魅力でもあり、難しさでもあるんですね。

|

|

|

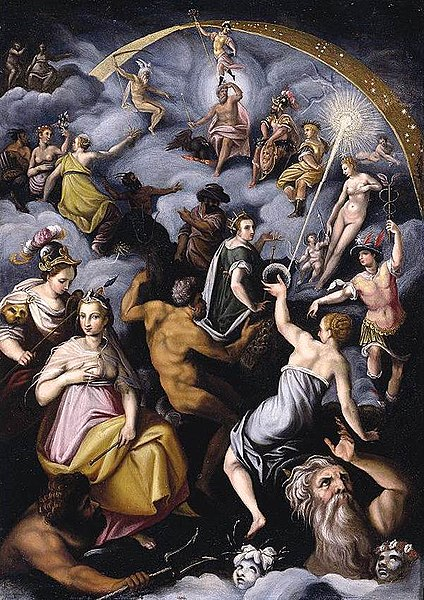

象徴性と寓意の複雑さ

三叉の矛を掲げる海神ポセイドン

古代ギリシャの板絵に描かれたポセイドン。手にした三叉の矛は海を支配する力の象徴で、津波の恐ろしさを示す寓意や神々の権能の象徴性を備えるモチーフとして受け継がれてきた。

出典:Photo by Jastrow / Wikimedia Commons Public domain

ギリシャ神話って、ただの冒険や恋愛の物語……と思いきや、

実はその奥に深い意味やメッセージがぎゅっと詰まってるんです。

それがまた魅力でもあるんだけど、読み解こうとすると「えっ、そこまで考えるの!?」ってなることも。

つまり、神話が「ちょっと難しいなあ」と感じられるのは、象徴や寓意の複雑さがあるからなんですよね。

自然現象の寓話

たとえばゼウスの雷は、ただの武器じゃなくて「嵐や空の力」の象徴。

ポセイドンの三叉の槍も、海の神のカッコいいアイテムというだけじゃなくて、地震や津波の怖さを表しているとされます。

つまり神話って、自然の出来事に「神さまの行い」というかたちで意味づけをしていたんです。

キャラ設定の奥にある自然とのつながりを意識すると、物語がいっきに深くなるんですよ。

人間の本質を語る

プロメテウスが人間に火を与える話も、単なる「かっこいい冒険譚」じゃありません。

火を盗む=文明をもたらすこと。

つまりこの話は、「人間が自然の力を手にしたことで、進歩もしたけど、その代償として責任や苦しみも背負うようになった」っていう、すごく根源的なテーマを描いているんです。

神話を読むって、人間って何? 社会って何?って問いにふれることでもあるんですね。

哲学的な読み解き

古代ギリシャの哲学者プラトンなんかは、神話を「ただのお話」じゃなくて、人生や社会を考える材料として読んでいました。

たとえば「善とはなにか」「魂ってどんな存在か」みたいな哲学的テーマを、神話を通して探っていくわけです。

神話は娯楽だけじゃなく、知恵の宝庫としての側面もあったんですね。

物語をそのまま楽しむのももちろんアリ。でも、神話の中には「考えるヒント」もたくさん隠れてる。

だから、深く読もうとすればするほど、ちょっと難しくもなってくるんです……そりゃあ混乱しますよね!

|

|

|