俊敏なる神の機知といたずら──ギリシャ神話に登場するヘルメスのエピソードまとめ

古代ギリシャ神話に登場する神さまたちの中でも、ひときわ軽やかで親しみやすい雰囲気をまとっているのがヘルメス。翼のついたサンダルで空をスイスイ飛び回り、嘘もいたずらもお手のもの──まさに神界のトリックスターって感じです。

でも、そんな茶目っ気たっぷりの姿の裏には、神々と人間とをつなぐ重要な役目がちゃんと隠されているんですよ。

つまり、ヘルメスの物語って「機知と遊び心の神さま」ってだけじゃなくて、いたずら小僧から冥界の案内役まで、さまざまな顔を見せてくれるエピソードの宝庫なんです。

|

|

|

|

|

|

生まれてすぐに盗み!?──アポロンの牛を盗んだ驚きの幼少期

アポロンの牛を盗もうとするヘルメス

出典:Rijksmuseum / Wikimedia Commons CC0 1.0

ヘルメスのエピソードの中でも、特にインパクトがあるのがコレ。なんと生まれたその日に、兄神アポロンの牛を盗んじゃうというとんでもない話なんです。まだ赤ちゃんのはずなのに、すでに抜け目のなさとイタズラ心はフルスロットル。

こっそり洞窟を抜け出して、牛たちの足跡をわざと後ろ向きにつけて歩かせるという超トリッキーな技で、まるで牛が反対方向に進んだように見せかけたんです。追いかける方としては、そりゃもう混乱の極み。

神さま同士の知恵比べが、こんな生まれたての赤ん坊から始まってたなんて、ちょっとびっくりしませんか。

バレても余裕の言い訳

もちろんアポロンはすぐに気づいて怒り心頭。牛を取り返しにやってくるんですが……そこでもヘルメスは落ち着き払ってこう言います。

「え? 僕? だってまだ生まれたばっかの赤ちゃんですよ?」

普通ならそんな言い訳、即アウト。でもヘルメスは言葉巧みにかわしながら、なんとか事態をやり過ごそうとします。最終的にはゼウスが仲裁に入って、深刻なケンカには発展せずにすみました。

しかもヘルメス、自分で作ったリュラという楽器をアポロンにプレゼントして、怒りまで静めちゃうんです。ここでも彼の機転とセンスがキラリと光ってますよね。

機知と芸術の交換

このリュラ(竪琴)がまたすごい。亀の甲羅に弦を張って作られた、とっても独創的な楽器なんです。アポロンがこれを手にしたことで、音楽と芸術の神としての役割がさらに色濃くなっていきました。

つまり、赤ちゃんのいたずらが神々のキャラ設定を左右したわけで、これはもうただ事じゃありません。

ただのイタズラじゃない

一見すると「何て悪ガキ!」って思うかもしれませんが、この話にはヘルメスのずる賢さと発明の才能がギュッと詰まっているんです。

たとえ赤ちゃんでも、神さまはただの子どもじゃない。人間の世界に影響を与える力をすでに持ってる──そんな神話ならではのスケール感が、ここにはしっかり刻まれているんですね。

つまりヘルメスは、生まれながらにしてただ者ではない、機知と策略に長けた神だったのですね。

|

|

|

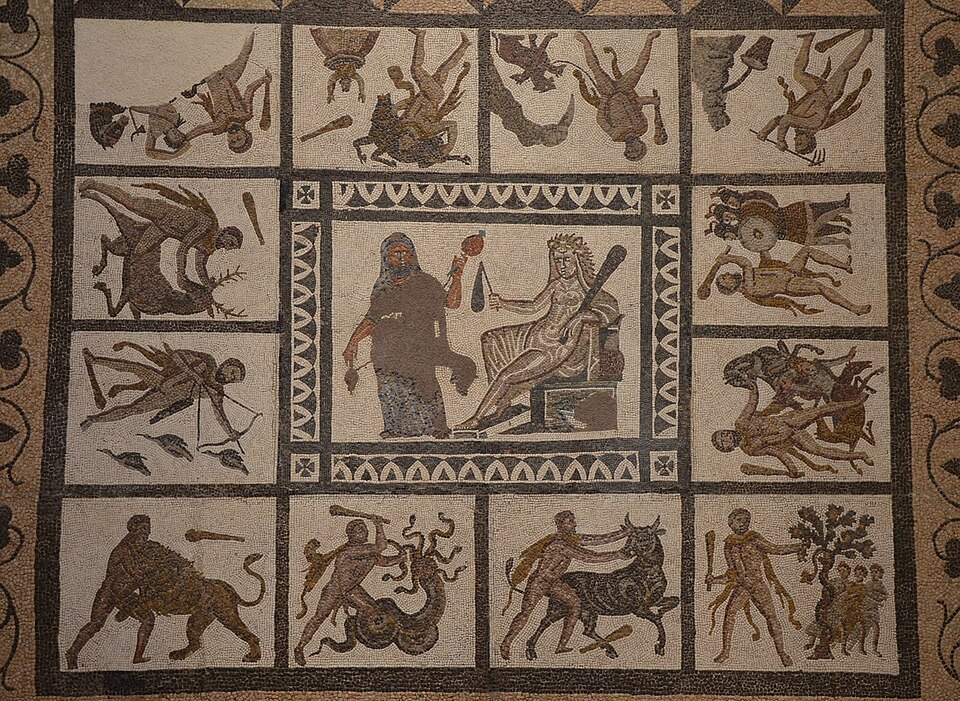

神々の使者としての使命──ペルセポネ奪還における調停役

ハデスとの話し合いに臨むヘルメス

冥界の宮殿でハデスとヘルメスが向かい合う構図。ペルセポネ帰還におけるヘルメスの役割が示される古代陶器。

出典:Photo by Wmpearl / Wikimedia Commons CC0 1.0

ヘルメスのもうひとつの大きな顔、それが神々の世界をつなぐ使者としての役割です。翼のついたサンダルと帽子でスイスイ移動できる彼は、天界と地上、そしてなんと冥界まで行き来できるという、神々の中でもかなりレアな存在だったんですよ。

デメテルの悲しみ

大地の女神デメテルの娘ペルセポネが、冥界の王ハデスにさらわれてしまう──このエピソード、神話の中でもとても有名ですよね。

そのとき、娘を取り戻すためにゼウスが使者として派遣したのがヘルメス。彼は、神と神の間に割って入り、こじれた関係をほどいていく調停役として動いたんです。 そう、神さま同士の繊細なトラブルを円くおさめるのも、彼の大切なお仕事だったんですね。

冥界への交渉人

ヘルメスはひるむことなく冥界へと降り立ち、ハデスとの話し合いに臨みます。冷たく閉ざされた死者の国でも、焦ることなく言葉を尽くして交渉する彼の姿は、まさに知恵と冷静さをあわせ持った神そのもの。

ただの足の速い神じゃないってことが、こういう場面でよくわかりますよね。

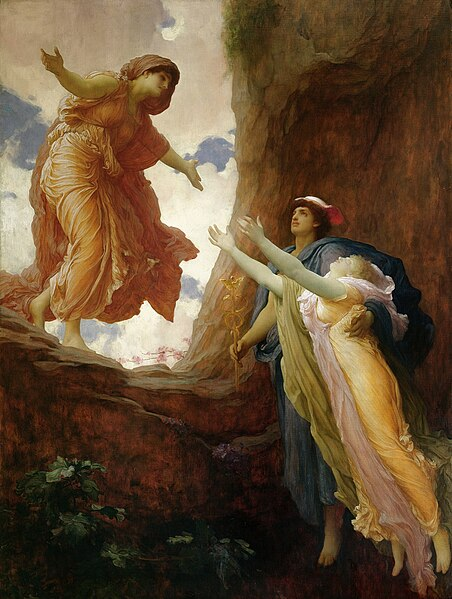

季節を生み出した取り決め

ペルセポネの帰還

ペルセポネが、冥界から地上に戻る様子を描いた作品。母・豊穣神デメテルの喜びに伴う、春の訪れを描いている。

─ 出典:フレデリック・レイトン作(1891年)/Wikimedia Commons Public Domainより ─

最終的に取り決められたのは、ペルセポネが1年のうち半分を地上で、半分を冥界で過ごすという案。これが、私たちが今感じている四季の巡りを生み出す神話的な理由になったんです。

もしヘルメスがいなかったら、ペルセポネはずっと冥界に閉じ込められたままだったかもしれませんし、世界には春も夏もなかったかも……なんて考えると、彼の調停の価値って計り知れないですね。

つまりヘルメスは、神々の中で最も信頼される交渉役として、大きな役割を担っていたのですね。

|

|

|

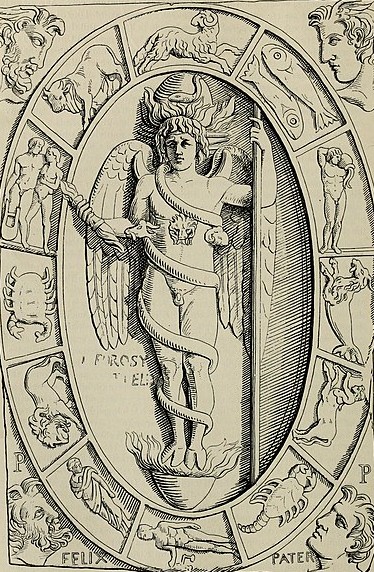

死者の導き手──冥界へと魂を導く「サイコポンポス」としての顔

冥界への案内人としてのヘルメス

翼のサンダルと使者の杖を持つヘルメスが亡者の手を取り、冥界へと導く姿を描いた葬送用レキュトスの図像。

出典:Photo by Marsyas / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『NAMA Hermès & Myrrhinè』より

そしてもうひとつ見逃せないのが、死者の魂を冥界へと導くというヘルメスの大事な仕事。ちょっと難しい言葉ですが、こうした役目のことをサイコポンポスって呼ぶんです。なんだか語感が神秘的ですよね。

命の境を越えて

人が亡くなると、その魂は冥界へ向かうことになる──でもその道のりは、暗くて不安に満ちたもの。どこへ行けばいいのかもわからないし、迷ってしまうかもしれません。

そこで現れるのがヘルメス。彼は、亡くなった人の魂を正しく、安全に冥界へ送り届ける案内役だったんです。

いつもは陽気で軽やかな神さまが、死という重たいテーマに関わっているというのが、なんだか不思議で面白いですよね。でも、だからこそ、死にゆく人たちにそっと寄り添ってくれる優しさが、彼にはあるのかもしれません。

冥界との橋渡し

多くの神々が冥界を避けたがる中で、ヘルメスだけはそこにも平然と足を運びます。生の世界と死の世界をつなぐ橋渡しができる、数少ない神のひとりだったんです。

だからこそ、彼に導かれて冥界へ向かう魂は、どこか安心して旅立てたのかもしれませんね。

生と死を見つめる存在

ヘルメスのこの役目は、ただの「お届け係」では終わりません。命の終わりにそっと寄り添ってくれる存在として、人々の不安や恐れにやさしく寄り添っていたんです。

死はだれにとっても避けられないテーマ。でもそこにヘルメスがいるなら、少しだけ心が軽くなる──そんな安心感が、彼の神話には込められている気がしますよね。

つまりヘルメスは、死後の世界へと人々を優しく導く、大切な神だったのですね。

|

|

|

恋と芸術に描かれた神──ヘルメスとヘルセの物語

ヘルメスとヘルセ

伝令神ヘルメスが人間の娘ヘルセに恋をして空から舞い降りる瞬間を描いた神話画

─ 出典:コルネリス・ファン・ポーレンブルフ作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

ヘルメスの神話は、古代ギリシャの詩や物語にとどまらず、時代を超えて芸術の中にも息づいてきました。その代表格ともいえるのが、オランダの画家コルネリス・ファン・ポーレンブルフ(1594 - 1667)が描いた《ヘルメスとヘルセ》という一枚の絵。

この作品では、神々の使者ヘルメスがアテナイ王女ヘルセに恋をするという、ちょっぴり切ない神話が描かれています。でも恋はスムーズには進みません。立ちはだかるのはヘルセの姉、アグラウロス。彼女は嫉妬と欲にとらわれ、結果的に神の怒りを買って黒い石に変えられてしまうんです。

つまりこの物語が教えてくれるのは、神さまたちの世界にも、恋や嫉妬といった人間らしい感情がしっかり存在しているってことなんですね。

人間らしさを持つ神々

ヘルメスの恋は、結局のところ一方通行で終わってしまいます。でもその中にある気持ちは、どこかすごくリアルで、人間っぽい。神さまたちも恋に悩んで、嫉妬で心を乱す──そんな姿に、思わず共感してしまいそうになりますよね。

ヘルメスを見てると、まるで私たち自身の心の動きがそのまま映し出されてるみたいでドキッとします。こうした「人間くささ」こそが、ギリシャ神話の大きな魅力なんです。

光と影のコントラスト

ポーレンブルフの《ヘルメスとヘルセ》では、画面全体に柔らかな光が差し込んでいて、理想化された神話の世界がふんわりと描き出されています。衣装のしなやかさ、建物の装飾、風景の奥行き──どれも細やかで、デルフト画派らしい緻密さが感じられます。

でもその穏やかな光の中に、切ない恋と姉妹の対立という「影」がはっきり描かれているんですよね。このコントラストが、絵に深みを生んでいるんです。

神話と芸術の架け橋

この絵が語りかけてくるのは、神話が芸術の力で新しい命を吹き込まれていくということ。文字で読まれるだけじゃなく、絵として表現されることで、神話は言葉を超えて広がっていくんです。

たとえ物語の言葉を知らなくても、絵を見ればそこに感情がある、ドラマがある──それこそが神話と芸術のすてきなつながりなんですね。

つまりこの作品は、神話が芸術として受け継がれ、人間と神の心の交差点を描き出している証だったのですね。

ヘルメスって、本当に多彩な顔を持っている神。いたずら好きでちゃっかりしてるかと思えば、神々の使者として働いたり、死者を導く案内人にもなったり──俊敏なる神の機知といたずらは、ギリシャ神話の奥深さを語る鍵だったというわけ。

|

|

|