多産と愛の象徴──ギリシャ神話における「うさぎ」の意味と伝承

古代の神話や伝承をじっくり読んでいくと、「えっ、こんな小さな動物が?」と思うような存在が、実はとても大きな意味を持っていることに気づかされます。その代表がうさぎ。

ふわふわで可愛らしい見た目からはちょっと想像しにくいかもしれませんが、うさぎは豊穣や命の力、さらには愛や官能といったテーマと深く結びついた動物だったんです。

どうしてそんな意味を持つようになったのかというと──それは、うさぎが「たくさんの命を生み出す存在」だったから。春になると一気に増えるうさぎの姿に、古代の人たちは季節の移り変わりや、自然がもつ生命のサイクルを感じ取っていたんですね。

そうやって自然のリズムと動物の姿を重ね合わせて、自分たちの生活や信仰に結びつけていく。これはギリシャ神話だけじゃなく、さまざまな文化に共通する“生きた感覚”だったともいえます。

つまりギリシャ神話に登場するうさぎは、「多産と愛の象徴」として、人々の毎日にそっと寄り添い続けてきた存在だったんですね。

|

|

|

|

|

|

豊穣と多産のシンボルとしての「うさぎ」

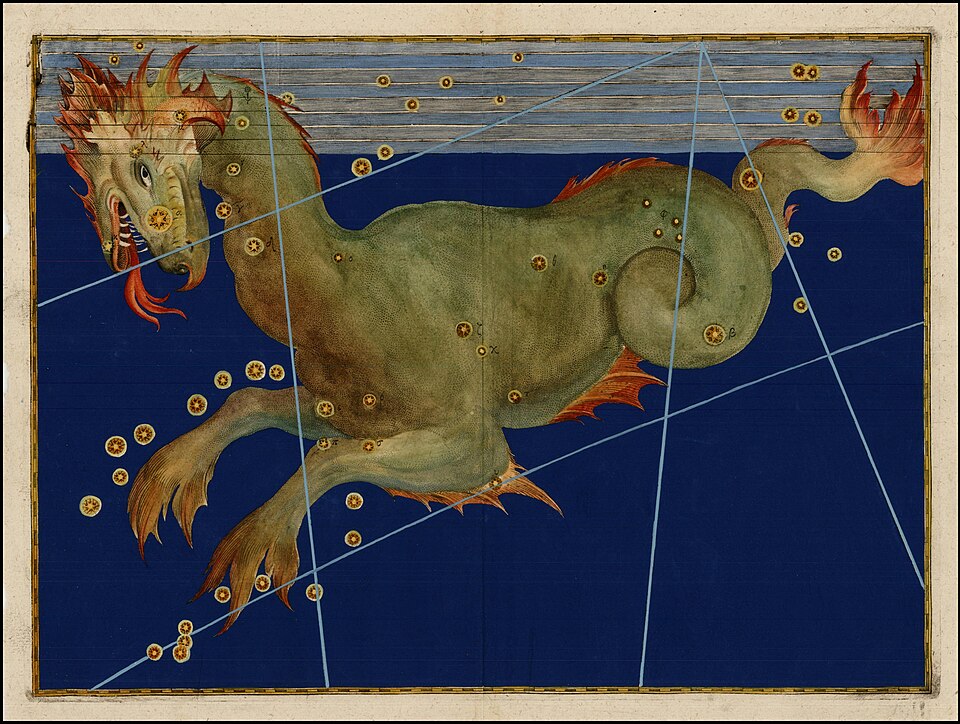

古代ギリシャの赤絵杯に描かれた野兎を抱く若者

古代ギリシャでは、うさぎ(野兎)は愛や多産の象徴とされ、求愛の贈り物として描かれることが多い。神話世界ではアフロディテに結びつく一方、狩猟女神アルテミスの獲物としても登場し、その観念が器物画にも反映されている。

出典:Photo by Mark Landon / Creative Commons CC BY 4.0より

古代ギリシャの人たちにとって、うさぎはただの野うさぎじゃありませんでした。小さくて可愛らしい見た目の裏に、実はとても特別な意味が込められていたんです。

その理由は、うさぎのすごい繁殖力。短い期間で何度も子どもを産むその姿は、自然界の“命をつなぐ力”そのもので、豊穣や生命力の象徴として受け止められていました。

うさぎが季節ごとに新しい命を生み出していく様子は、「命は絶えることなく巡るもの」という、自然のリズムそのものを人々に感じさせてくれたんですね。

春と命の再生のイメージ

春の野原をぴょんぴょん跳ねるうさぎの姿。それを見た古代の人たちは、「新しい命がやってくる!」って、心から嬉しくなったんじゃないでしょうか。

寒くて厳しい冬を越えて、草花が芽吹き始めるころ。そんな季節に活動的になるうさぎの姿は、まさに自然の再生力と重なって見えたはずです。

農耕を営む人々にとっては、「畑がたくさん実りますように」という願いを込める存在にもなっていて、うさぎを見かけたこと自体が縁起のいいしるしとされることもあったのでしょう。

だからうさぎは、春の訪れと豊かな実りをもたらす存在として、特別に敬われていたんです。

神への捧げ物としてのうさぎ

そんなうさぎは、神々への供物としても選ばれることがありました。狩りで得たうさぎを祭壇に捧げることで、大地の恵みや豊穣の女神への感謝を表していたんです。

この行為は単なる「お供え物」ではなく、「自然からもらった命を、神さまにお返しする」という信仰と循環の行為。人と自然、そして神とのつながりを実感する、深い意味をもった儀式だったんですね。

多産伝承と民間の願い

さらに、民間の伝承では、うさぎにまつわる子宝の願いもたくさん残されています。たとえば、うさぎの毛皮や小さな置き物をお守りとして持つと「赤ちゃんを授かれる」と信じられていたり。

こうした風習は家庭の中でも自然と語り継がれていて、日々の暮らしにしっかりと根づいていました。

うさぎを通して「未来に命をつなげたい」という想いを託す──そんな姿勢こそが、古代の人々が神話に込めた真剣な気持ちをよく表しているんです。

つまりうさぎは、多産と豊穣を映す自然の象徴として、古代ギリシャの人々に大切に考えられていたのです。

|

|

|

アフロディテと結びつく愛と官能の象徴

もうひとつ見逃せないのが、うさぎが愛と官能の女神アフロディテと深く結びついていたことです。

古代の人たちは、うさぎのすさまじい繁殖力にただ驚いただけじゃなくて、それを「愛のエネルギー」としてとらえていたんですね。だからうさぎは、恋心や情熱──人間の心の奥にある欲望や結びつきを映し出す存在として、大切にされていたんです。

アフロディテの神聖な動物

神話や古代の装飾には、アフロディテのそばにうさぎが描かれているものもあります。これは偶然じゃなくて、うさぎが女神の愛の力を映す神聖な動物として認識されていた証なんです。

愛と美の象徴であるアフロディテに、生命の躍動を体現するうさぎが寄り添う──その組み合わせによって、女神の持つ魅力や神秘性がさらに際立って、人々の心に強く残ったんですね。

愛の贈り物としての意味

古代には、恋人同士がうさぎを贈り合う風習があったとも伝えられています。言葉で「好き」と言う代わりに、うさぎを贈る。そんな粋なやりとりがあったんです。

それはもちろん、うさぎが「愛の象徴」とされていたから。恋が実りますように──そんな願いが、うさぎという生き物に託されていたんですね。

装飾品や花束じゃなく、生きている動物そのものが愛のメッセージになっていたなんて、なんともロマンチックな話です。

官能性と欲望の象徴

うさぎは決して「可愛い」だけの存在じゃありませんでした。むしろ、ときには官能や欲望を表す動物としても描かれていたんです。

人の恋には、清らかな気持ちと同時に、もっと本能的で激しい感情もありますよね。そうした愛の純粋さと欲望の濃さ、その両方を映し出す存在──それが、アフロディテと結びつくうさぎでした。

だからこそ、うさぎは「愛と官能の二面性」をあらわす、古代ギリシャ人にとって特別なシンボルだったというわけなんです。

つまりうさぎは、アフロディテと結びついて、人間の愛や欲望を象徴する動物と考えられていたのです。

|

|

|

古代ギリシャ文化におけるウサギの贈り物と儀礼

最後に注目したいのが、うさぎが信仰の対象にとどまらず、日常の文化や儀式の中でも大切に扱われていたという点です。神への捧げ物、恋人への贈り物──それだけじゃなくて、教育の場や祭礼のときにも、うさぎは「特別な動物」として存在感を放っていたんです。

つまりうさぎは、人々の暮らしの中に根を張っていた、心のシンボルでもあったということですね。

若者への教育的意味

古代ギリシャの一部の社会では、若者にうさぎを贈る風習があったと伝えられています。でもそれは「かわいいペットだからあげる」みたいな話じゃありませんでした。

うさぎには成長や成熟のイメージが込められていて、その命の営みをそばで感じることで、自然とともに生きることの大切さや、命の尊さを学ぶ──そんな“教育的な意味”があったんです。

若者にとっては、うさぎが「人生ってこういうものかも」と気づかせてくれる存在だったのかもしれません。

婚礼や祝祭での登場

結婚式やお祝いの席でも、うさぎはしばしば登場しました。なぜなら、うさぎには愛や豊かさを運んでくる存在としての意味があったから。

たとえば、結婚するふたりに「幸せがいっぱい訪れますように」と願って、うさぎを贈ったり、宴の席にうさぎの像を飾ったり。うさぎがそこにいるだけで、その場が未来の実りを予感させる場所になったんですね。

まさに幸せの前触れのような存在だったわけです。

儀式の中の象徴性

さらに、宗教的な儀式の中でも、うさぎは重要な意味を持っていました。神々に捧げる供物として扱われたり、祭具や装飾に刻まれたりして、「この場に命と愛の力を呼び込んでほしい」という願いが込められていたんです。

つまりうさぎは、祈りや願いを“かたち”にしてくれる存在でもあったんですね。

うさぎは、ただの小さな動物じゃない──人々の願いや信仰がぎゅっと詰まった、神聖な象徴だったというわけです。

つまりうさぎは、古代ギリシャ文化の中で儀礼や贈り物を通じて、人々の願いや祈りを託された存在だったのです。

|

|

|