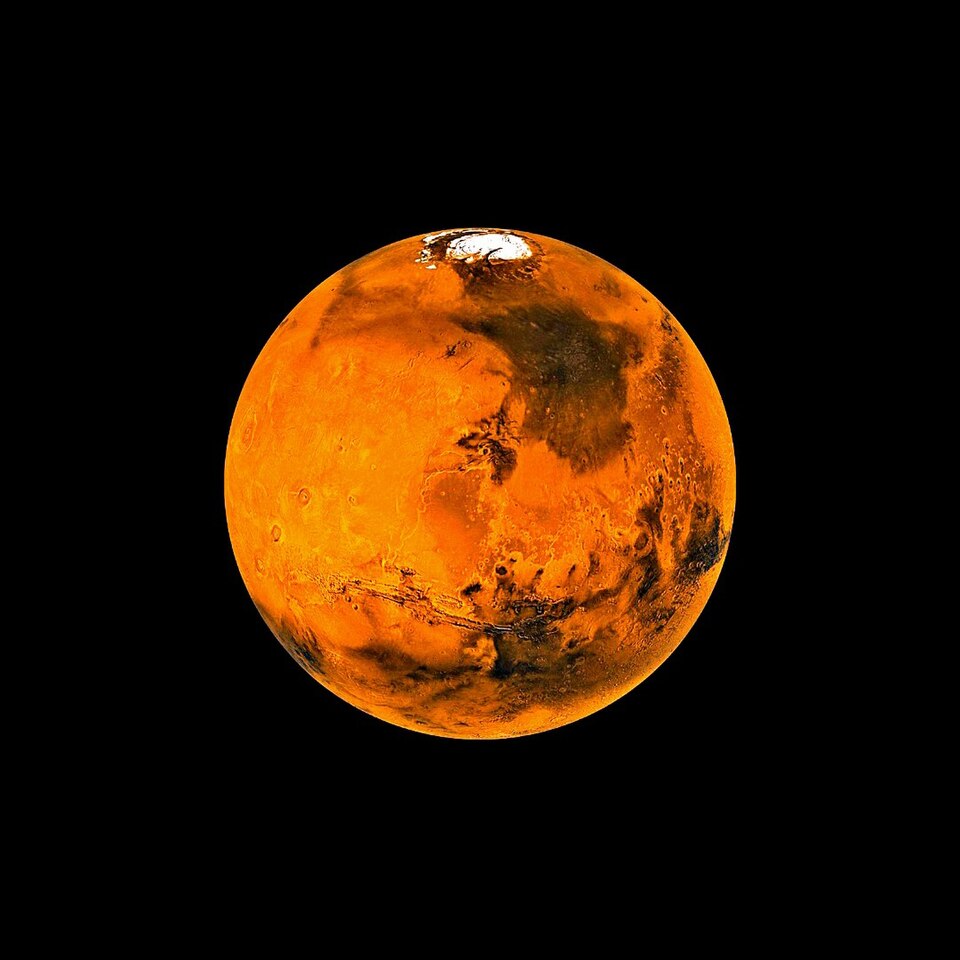

戦いの星に宿る激情──火星に宿るギリシャ神話の伝説とは

─火星─

夜空でひときわ赤く輝く火星。その色合いは、まるで血のようにも見えて、昔の人たちの心を強く揺さぶったんです。そしてそのイメージがぴったり重なったのが、戦と激しい力をつかさどる神さま、アレスでした。

アレスは無鉄砲で、怒りっぽくて、ちょっと危なっかしい存在。でも同時に、戦うことを避けられない人間の運命や、ぶつかり合う力の本質そのものを背負った神でもあったんです。

だから火星って、ただの赤い星じゃないんですよ。 戦いの熱さ、荒々しさ、そしてその中にある勇気や衝動──そういったものを映し出す星として、ずっと語り継がれてきたんですね。

|

|

|

|

|

|

戦神アレスの姿──恐れと混乱をもたらす存在

戦神アレス(ローマ名マルス)

武具を携えた「戦い」を司る神の姿。荒々しさと威厳を強調した作品。

出典:Photo by Diego Velazquez / Wikimedia Commons Public domain

ギリシャ神話に登場するアレスは、まさに「戦そのもの」を象徴するような神さまでした。ただ勇ましいだけの戦士じゃなくて、怒りや混乱をそのまま具現化したような存在。人々にとっては、近づきたくないタイプの神だったんです。

その激しすぎる性格は、誰にも止められないほどで、他の神々からもあまり好かれていなかったとか。アレスって、戦場に漂う暴力や血の匂いをそのまま体にまとったような存在だったんですね。

ゼウスとヘラの子

アレスはゼウスとヘラという、誰もが知る神さまたちのあいだに生まれた子どもです。でも、そんな由緒正しい生まれなのに、父母からもあんまり可愛がられてなかったようなんです。

というのも、アレスの持つ暴力的な気質や激情は、秩序を大切にするオリュンポスの神々の世界では浮いてしまっていたんですね。

「血筋は立派だけど、心が手に負えない」──まさにそんな感じの存在だったんです。

戦場の混乱を呼ぶ神

アレスが戦場に姿を現すと、兵士たちの心は一瞬でかき乱され、あたりは恐怖と殺し合いの空気に包まれました。彼がもたらしたのは、勝利の歓喜なんかじゃなくて、血と叫びの渦そのもの。

アレスの本質は、人間の理性じゃ抑えきれない「暴力の化身」だったんです。だからこそ、その存在感は、見る者すべてに強烈な印象を残したのでしょう。

他の神々との対立

アレスは他の神々ともよくぶつかっていましたが、なかでもアテナとは正反対のタイプでした。アテナは知恵と秩序の象徴で、戦いにおいても冷静で戦略的。でもアレスは、ただ感情にまかせて突っ込んでいくような戦の神。

この対照的なふたりの存在は、戦場に潜む二つの顔──理性と衝動を見せてくれているんです。戦争って、いつだって冷静さと狂気が入り混じるものだったんですね。

つまりアレスは、戦いの理性ではなく混乱と激情を体現する神として、人々に恐れられていたのです。

|

|

|

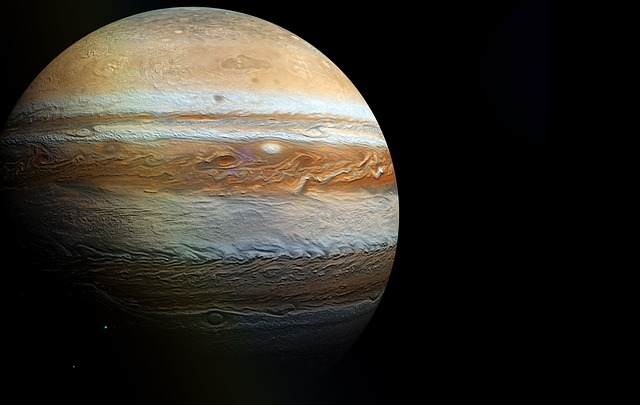

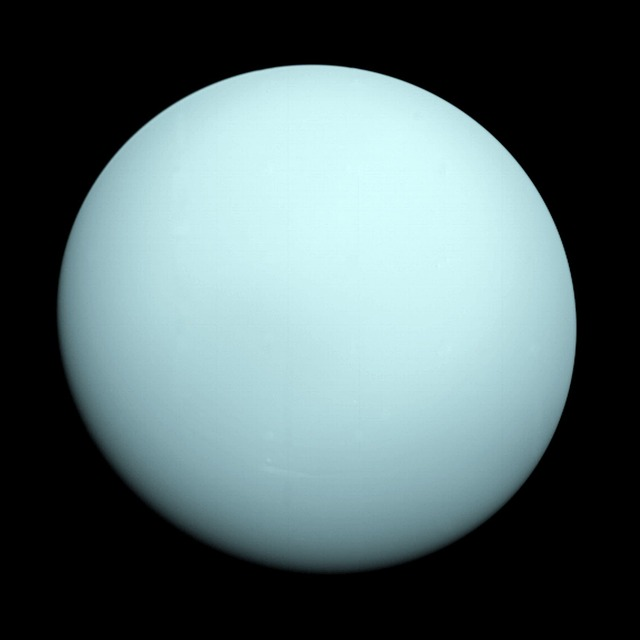

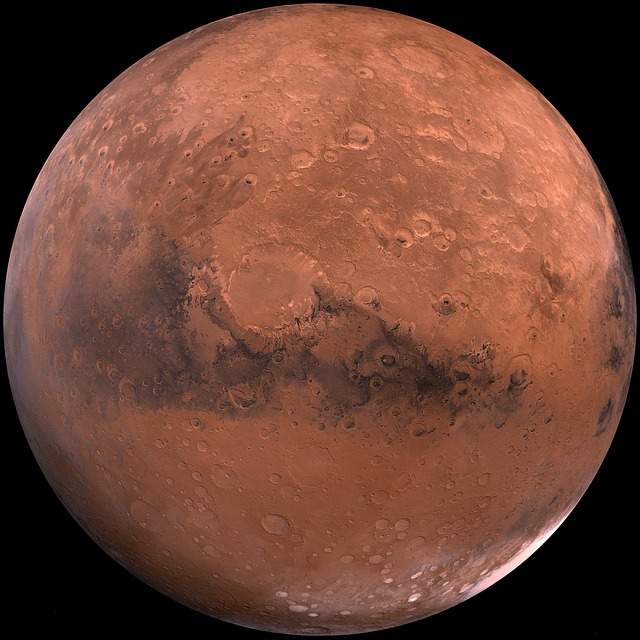

火星の赤き輝き──血と戦争を象徴する理由

赤く輝く火星

夜空で赤く輝く火星は、戦と軍事を司るアレス(ローマ名マルス)に結びつけられ、血と鉄を連想させる色が武勇や戦意の象徴になった。

出典:Photo by Madhav fallusion / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

夜空にまたたく星の中でも、火星の赤さはひときわ目を引きますよね。まるで血や炎みたいに、ギラッと赤く輝くその姿は、自然と戦いの神アレスと結びつけられていったんです。

赤く燃えるような星が空に顔を出すたび、古代の人たちはちょっと身構えました。「これは何か争いごとの前触れなんじゃ…?」と感じたんですね。星を見上げる行為そのものが、未来を読むための神聖な時間だったとも言われています。

天体の観察と戦のイメージ

当時の人々は、火星の動きをほんとうによく観察していました。どこに現れたか、どれだけ輝いているか、日々じっくり追いかけてたんです。

とくに赤い光が強くなったときには、「もしかして血なまぐさい出来事が近づいてる…?」なんて不安も広がったとか。

空を読むことは、社会全体の気配や空気感を映す“鏡”のような役目も果たしていたんですね。

赤の象徴性

「赤」って、昔から血や炎、生と死を連想させる色でしたよね。そのせいか、火星の赤と人間の命のドラマが自然と重ねられていったんです。

火星の赤い輝きには、戦いや死の気配を呼び起こす力がある──そう信じられていたのも、なんだかわかる気がします。火星そのものが、人々の不安や覚悟を映す鏡のような存在だったのかもしれません。

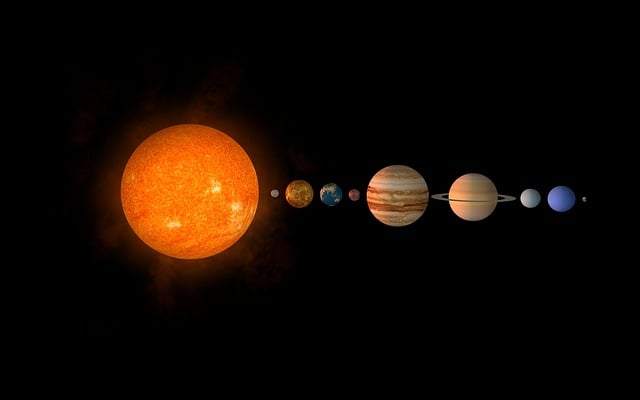

他の惑星との対比

たとえば、やさしく白く光る金星は、アフロディテの愛を表す星。

それに対して、赤く激しく輝く火星は、アレスの暴力や激情そのものを象徴していたんです。

星の光り方ひとつにも、それぞれの神さまたちの性格が投影されていたんですね。人々はそうやって、夜空に神話を重ねながら、星の物語を語り継いでいったのです。

つまり火星の赤い光は、血と戦争を連想させ、人々に戦神アレスの存在を思い起こさせたのです。

|

|

|

アレスの物語と文化的影響──神話から受け継がれた火星のイメージ

巨人と戦うアレス

オリンポスの神々と巨人族の壮絶な戦いである「ギガントマキア」の一幕。火星に寓意されるアレスの行動力や闘争心を強調した作品

出典:アテネ国立考古学博物館所蔵-赤絵式ペリケの細部 /Photo by George E. Koronaios / Creative Commons CC BY-SA 4.0(画像利用ライセンス)

火星とアレスの結びつきは、ただ天体観測の枠に収まるような話じゃありませんでした。それはもっと深く、文化や芸術の中にまでしっかり根を下ろしていて、人々の心には「火星=戦の神アレス」っていうイメージが、当たり前のように刻み込まれていったんです。

アレスは神話のなかでも存在感バツグンで、英雄たちの物語に何度も登場しますし、芸術の世界でも力強く描かれてきました。火星の赤い光と、アレスの荒々しさが、ぴったり重なるようにしてずっと伝えられてきたんですね。

英雄との関わり

たとえば『イリアス』の中でも、アレスは戦場に何度も現れて、英雄たちと刃を交えています。ときには、恐ろしい敵として登場して、見る者に緊張感を与えるような描かれ方もしてるんです。

アレスの存在そのものが、戦いがもつ残酷さや混乱を目に見える形で表していて、戦う者たちの勇気や葛藤をよりハッキリ際立たせる役割を果たしていたんですね。

ローマ神話への受け継ぎ

やがてアレスの神話はローマ世界に伝わり、彼はマルスという名前で新たな姿を得ることになります。そのとき、アレスの「暴れん坊」なイメージはちょっと変化して、今度は国を守る守護神という解釈が加えられたんです。

ローマの人たちにとってマルスは、単なる戦神ではなく、繁栄と秩序を守る存在でもありました。 今でも火星のことを「マルス」って呼ぶのは、このローマ時代の名残なんですよ。

芸術と占星術への影響

火星は、占星術の世界でも行動力や闘争心を表す星とされていました。「火星が輝いているときは、みんな気が荒くなって、争いごとが増えるかも」なんて考えられていたんですね。

そして芸術の分野でも、アレスやマルスは、赤い星のイメージと一緒に描かれることがよくありました。

火星の輝きが、そのまま神々の姿に重ねられて表現されていたんです。空の赤い星が、地上の神話や文化にまで影響を与えていたんですね。

つまり火星とアレスの結びつきは、神話を通して文化や芸術、占星術にまで受け継がれていったのです。

|

|

|