創造と霊感を与える存在──ギリシャ神話における「芸術の神」とは誰か?

芸術や音楽、そして詩のような表現の力って、ただ楽しいだけじゃなくて、ときに心を癒やしたり、明日へ進む力をくれたりしますよね。

古代ギリシャの人たちも、それをちゃんと感じ取っていて、「創作の裏には神々の霊感が宿ってるんだ」って信じていたんです。

だから神話の中には、芸術を司る神さまたちがちゃんと登場します。彼らは、人間に表現する力や美しい調和を授けてくれる存在として語られていたんですよ。

芸術って、単なる楽しみじゃなくて、神々とつながる“神聖な営み”だと考えられていたんですね。

つまり、ギリシャ神話における芸術の神って、「霊感を通して人を高みに導く、創造の案内役」だったというわけです。

|

|

|

|

|

|

ムーサたち──詩歌・音楽・舞踊を司る九柱の女神

ホメロスと九人のムーサのモザイク

ホメロスを中心に九人のムーサが円環状に配された床モザイク。吟遊詩や劇作、歴史叙述など諸ジャンルの霊感源が集い、神話を編み上げる多様な声の集積という発想を可視化している。

出典:Photo by Tom Lucas / Wikimedia Commons CC0 1.0

ムーサたちは、古代ギリシャ神話に登場する芸術の女神。その中でもとくに名高い存在で、ゼウスとムネモシュネ(記憶の女神)の娘たちです。

詩や音楽、舞踊、そして歴史に至るまで、人の心を潤すあらゆる創造の力を、それぞれが分担して司っていたんですね。

つまりムーサとは、人間にとってインスピレーションそのものを形にしたような存在だったのです。

九柱の名前と役割

九柱のムーサには、それぞれ違う得意分野がありました。

たとえばカリオペは叙事詩の女神。英雄たちの冒険を語る力を授けてくれる存在です。 クレイオは歴史を司り、過去を記録する知恵を与えてくれました。

音楽の分野では、エウテルペが笛の音色を、タレイアが笑いと喜びをもたらす喜劇を担当。

さらに、メルポメネは悲劇、テルプシコラは舞踊、エラトは恋愛詩、ポリュムニアは宗教的な讃歌、ウラニアは天文学と星の動きを司っていました。

ムーサたちは、知と感性のすべての表現を、神聖なレベルへと引き上げてくれる女神だったんですね。

詩人や芸術家の守護神

古代ギリシャの詩人や音楽家たちは、創作の前に必ずムーサに祈るという習慣がありました。

たとえば『イリアス』や『オデュッセイア』を書いたホメロスも、その冒頭でムーサに呼びかけて、物語を語る力を授けてくれるよう願っているんです。

これは、芸術は人間の力だけで生まれるものじゃないという考え方。 神々からの霊感があってこそ、真の創造が生まれると信じられていたんですね。

ヘリコン山の泉とムーサ

ムーサたちが住んでいるとされるヘリコン山には、有名なヒッポクレネの泉がありました。これは、天馬ペガサスが蹄で岩を打ったときに湧き出たと言われる泉。

この水を口にすると、神の霊感が宿った言葉や音楽を紡げるようになると信じられていたんです。

芸術とは──神さまがくれる贈り物。

ムーサたちはそんな信仰の象徴であり、人間が天とつながるための橋でもあったんですね。

つまりムーサたちは、芸術家に霊感を与える女神として、人間の創造の根源を支えていたのです。

|

|

|

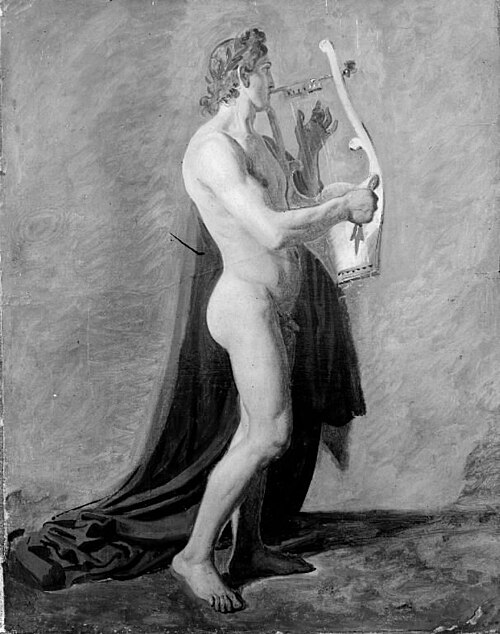

アポロン──芸術と調和を導くオリュンポスの光神

竪琴(キタラ)を奏でるアポロン

音楽と詩の神アポロンが竪琴を奏でる場面で、神話世界における芸術と調和の理想を象徴する図像。

出典:Photo by Statens Museum for Kunst (コンスタンティン・ハンセン, 1846)/ Wikimedia Commons CC0 1.0

アポロンは、オリュンポス十二神の中でもひときわまぶしい存在。光と調和の神として崇められるだけでなく、芸術の守護者としても人々に深く信仰されていました。

竪琴を奏で、ムーサたちを率いる姿は、まさに美と秩序の象徴。ギリシャ人が理想とした「調和ある世界」をそのまま体現していた神さまだったんです。

竪琴を奏でる神

アポロンが奏でる竪琴(キタラ)の音色は、神々の宴でも人間の心でも、すべてを魅了してしまうほど。

でも彼にとって音楽は、ただ楽しむためのものじゃありませんでした。

その旋律には宇宙のバランスすら映し出す力があると信じられていたんです。

音楽で心の乱れを鎮め、世界に秩序をもたらすこと──それがアポロンの芸術の力だったんですね。

デルフォイの神託

アポロンといえば、やっぱりデルフォイの神託も外せません。ここは「神の声」が降りてくる場所として、ギリシャ中から人々が訪れた聖地でした。

神託っていうと予言みたいに聞こえるけど、それは単なる未来のヒントじゃなくて、人生の選択に光を与える言葉でもあったんです。

しかもその言葉は、はっきりした命令じゃなくて、どこか詩的で、多義的。

まるで詩や歌のように、人それぞれの心に語りかけてくる──そんなメッセージだったんですね。

芸術と光の結びつき

光の神であるアポロンがもたらす芸術は、まさに「人を照らす力」。

闇を払い、混乱を整え、希望の道を示してくれる存在だったんです。

だからアポロンの芸術は、単なる表現じゃなくて、人の魂を高みに導く光でもありました。

芸術と光がひとつに結びついたアポロンの姿は、今でも「美」と「真理」を求める象徴として、語り継がれているんですよ。

つまりアポロンは、光と調和をもたらすことで芸術を導いた中心的な神だったのです。

|

|

|

芸術と神々の関わり──人間世界に与えた影響と意義

ヘリコン山のアポロンとムーサたち

詩歌と音楽を司るアポロンが9人のムーサに囲まれ、竪琴を奏でる様子

出典:Claude Lorrain (artist) / Public domainより

ギリシャ神話に登場する芸術の物語を見ていくと、はっきりと浮かび上がってくるのが「芸術は神々から人間に与えられた、尊い贈り物」という考え方です。

人間は神々から霊感(インスピレーション)を授かり、それを詩や音楽、舞踊などのかたちに変えて表現していく。

つまり芸術って、ただの娯楽や技術じゃなくて、神々とのつながりを感じる神聖な営みだったんですね。

共同体を結ぶ力

詩や歌には、バラバラな人の心をひとつにする力がありました。

英雄の冒険を語る詩には、勇気や誇りを生む力があり、神々をたたえる歌声には、村や都市の人々を精神的に結びつける役割があったんです。

芸術は「心をつなぐ糸」になって、人々のアイデンティティを形づくる土台になっていたんですね。

祭祀と芸術

古代ギリシャでは、芸術は宗教的な儀式とも深く関わっていました。

舞や音楽は神々への奉納であり、祈りや感謝の気持ちを表す方法でもあったんです。

歌ったり踊ったりすることが、神々といっしょに時間を過ごす手段だった──そう考えられていたからこそ、芸術は聖なる行為とされていたんでしょうね。

後世への影響

このギリシャ神話に基づく「芸術=神の贈り物」という感覚は、ローマ文化を通じてヨーロッパ全体に広がっていきます。

やがてルネサンスの芸術家たちもまた、「霊感(ムーサ)を受けて創作する」というギリシャ的な考えを大切にしていったんです。

そしてこの感覚は、今も消えずに残っていて──「芸術は、どこか天から降りてきたもの」という印象を、私たちも自然と抱いてしまうのかもしれませんね。

つまり芸術は、神々が人間に与えた霊感の証であり、社会と文化を形づくる基盤だったのです。

|

|

|