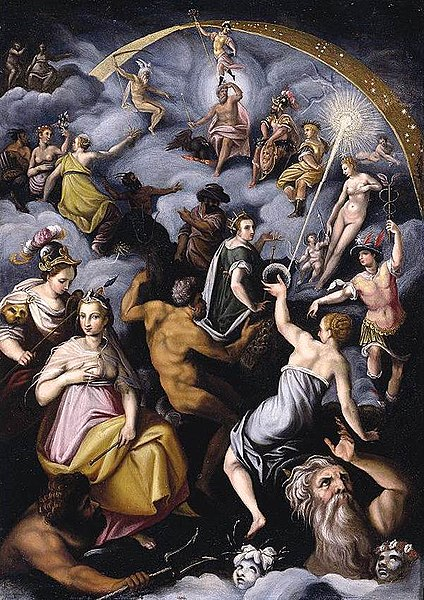

ギリシャ神話が示す「大人向け」な理由とは?

古代ギリシャ神話って、子どものころに読むと「わあ、神さまいっぱいいて楽しい!」って思うんですよね。でも、大人になってから読み返してみると……あれ?なんだか全然ちがう景色が見えてくるんです。

恋に落ちたり、裏切ったり、仲直りしたり──神さまたちの物語が、人間の人生そのものみたいに思えてくる。迷ったり、苦しんだりしながら、それでも前に進もうとする姿に、ふと自分を重ねてしまうんです。

つまり、ギリシャ神話って「大人向け」でもあるんですよ。神さまたちを通して、人間の欲や葛藤、生と死についてじっくり考えさせてくれるからなんです。

|

|

|

|

|

|

人間味あふれる神々の姿

フィレモンとバウキスの歓待

老夫婦が旅人(じつはゼウスとヘルメス)を分けへだてなくもてなし、慎ましい善意が報われる物語。貧しくても分かち合う心や夫婦の連帯感など、ギリシャ神話の人間味を象徴。

出典:Rembrandt van Rijn(作者) / Wikimedia Commons Public domain(画像利用ライセンス)

ギリシャ神話に出てくる神さまたちって、「完璧な存在」っていうより、むしろどこか抜けてて、そこがまた面白いんですよね。

感情に振り回される神々

たとえばゼウスなんて、すぐ浮気しちゃうし、ヘラはそのたびに激おこです。これがまた毎度おなじみの夫婦ゲンカ。神さまなのに、なんだかご近所の人間ドラマを見てるみたいで、つい親近感がわいてきちゃいます。

全能の存在なのに、弱さや迷いを持ってる──そんな神さまたちだからこそ、神話はぐっと心に迫ってくるんです。

争いと和解の繰り返し

神さまたちって、ほんとによくケンカします。嫉妬したり、張り合ったり、もう大騒ぎ。でもね、最終的にはなんだかんだで手を取り合って共存してるんです。

まるで人間の社会そのものだと思いませんか?

家族や友だち、職場でも、そりゃぶつかることもあります。でもどうにか折り合いをつけて、また一緒にやっていく──そんな姿に、神々の世界が重なって見えるんですよね。

神話に映る鏡としての人間

神話を読むって、ただ物語を追うだけじゃないんです。そこには、私たち自身の心の奥を映す「鏡」みたいなものがあるんですよ。

喜び、怒り、嫉妬、愛情──そんな感情が、神さまたちの姿を借りて描かれてるから、「あれ、自分にもこういうとこあるかも…」なんて思っちゃう。

だから、子どものころに読んだ神話と、大人になってから読む神話では、まるで別モノみたいに感じられるんです。 大人になってからの神話は、人生のヒントがそっと隠れてたりして、読み返すたびに新しい気づきがあるんですよ。

|

|

|

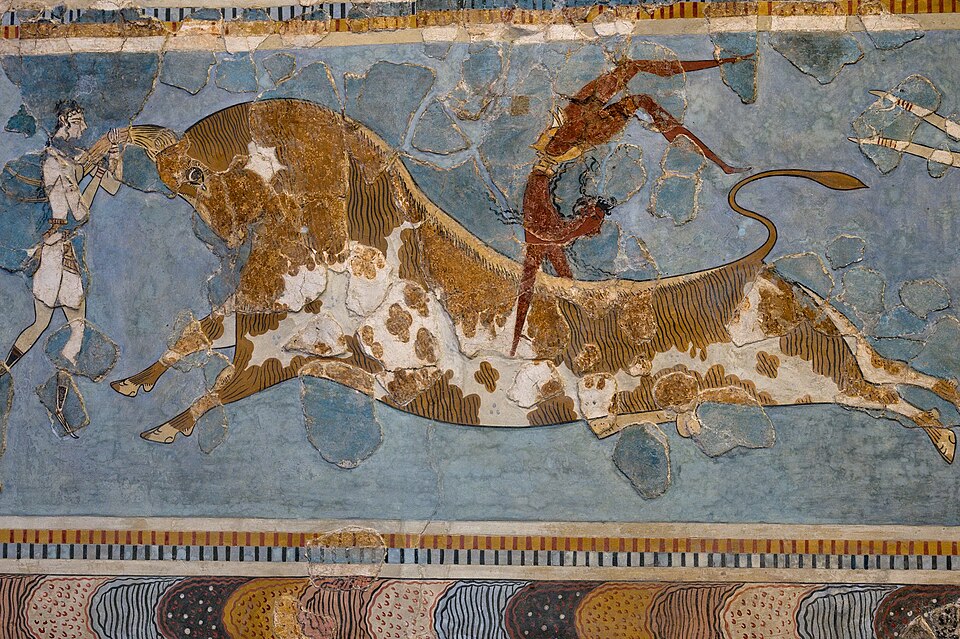

愛と欲望をめぐる物語

ハデスがペルセポネを誘拐する瞬間を描いた絵画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ギリシャ神話って、戦いや冒険だけじゃなくて、愛や欲望もめちゃくちゃ重要なテーマなんですよ。

神さまたちも、じつはすごく感情豊か。誰かを好きになって嫉妬したり、想いが届かなくて心をかき乱されたり──それってまるで、私たち人間と同じですよね。

だからこそ、読み進めるうちに「あれ、これ人間の話じゃん?」って感じてしまう。そういうドラマチックなところが、ギリシャ神話のいちばんの魅力なんです。

禁じられた恋

ハデスとペルセポネの物語は、そんな神話の中でも特に象徴的なエピソード。冥界の王ハデスが地上の娘ペルセポネをさらって妻にしてしまう──って聞くと、ちょっと怖い話にも思えますよね。

でも、その奥にはどうしようもない孤独とか必死な想いが隠れているとも考えられるんです。

娘を奪われたデメテルが、あちこちを探し回って季節すら止めてしまう場面。あれなんてもう、母の愛そのもの。

そして最終的に「一年の半分は地上で、半分は冥界で」という形で折り合いをつける──このあたりは家族の絆と別れの痛みがギュッと詰まってるんです。

神話って、ただのファンタジーじゃなくて、こうやって私たちの気持ちにもじんわり重なる物語なんですよね。

嫉妬と復讐

アフロディテの恋愛エピソードを筆頭に、ギリシャ神話の恋の話って、とにかく濃いんです。

ただ好きになるだけじゃ終わらない。愛がこじれて、やがて嫉妬に変わり、そして復讐の火花がバチバチっと……。こうなるともう、物語は一気にスパイシーで複雑な展開へ突入です。

神さまたちの恋愛模様って、まるで人間の感情を100倍スケールで見せてるみたい。

現代のドラマや映画にも負けないくらいのドロドロっぷりで、でもそれがまた妙にリアルなんですよね。 だってそこには、私たちが普段感じてる「好き」「妬ましい」「許せない」みたいな気持ちが、そのまんま神話の中に映ってるんですから。

欲望が生む物語の力

神話に出てくる愛や欲望って、単なる感情のやりとりじゃないんです。

それが時に、世界のしくみそのものを動かす力として描かれることもあるんですよ。

たとえばペルセポネの物語。彼女が冥界に連れて行かれたことで、母デメテルが悲しみに沈み、地上から実りが消えてしまう。

でもペルセポネが戻ってくると、また春が訪れる──これが、季節の移り変わりを説明する神話になってるんですね。

つまり、神々の欲望って、ただの恋愛話にとどまらず、自然や世界の仕組みそのものと結びついている。

そう思うと、ギリシャ神話ってほんとに奥深くて、何度読んでも新しい発見があるんですよね。

|

|

|

生と死を深く描くテーマ性

サルペドンの遺骸とタナトス(死)・ヒュプノス(眠り)

戦死したサルペドンを、死の神タナトスと眠りの神ヒュプノスが運ぶ場面。冥界観や死生観が具体的に描かれ、ギリシャ神話における「死」のイメージを象徴的に示している。

出典:Photo by Jaime Ardiles-Arce / Wikimedia Commons Public domain(画像利用ライセンス)

ギリシャ神話が「子ども向けのファンタジー」じゃなくて、「大人向けの物語」と言われる一番の理由──

それはやっぱり、「生と死」という避けられないテーマを正面から描いているところにあります。

子どものころに読むと、「なんか怖い話だなぁ」で終わっちゃうかもしれません。

でも、大人になってから読むと、「あれ、これって……自分のことかも」って、グッと胸に刺さってくる。

そんな物語ばかりなんです。

死の不可避性

神さまたちは基本、不老不死。でも人間は、いつか必ず死にますよね。

この決定的な違いが、ギリシャ神話のなかではすごく大事に描かれてるんです。

「限りある命を、どう生きるか」──そんな問いが、物語のそこかしこに隠れているんですよ。

たとえばアキレウス。彼は不死ではないからこそ、命を燃やすように戦場で輝こうとしたんです。

死を避けられないからこそ、一瞬の行動に重みが宿る。

それが、人間であることの誇りにもつながっているんですね。

冥界と地上をつなぐ物語

ギリシャ神話には、「冥界」が舞台になるお話もたくさんあります。

その中でも特に有名なのが、オルフェウスの物語。亡くなった妻エウリュディケを取り戻すために、彼は命がけで冥界に向かいます。

でも──地上へ連れ戻す最後の一歩で、つい彼は振り返ってしまう。

その瞬間、妻は永遠に冥界へと引き戻されてしまうのです。

こういう物語って、「死の国」と「生の国」の境界を行き来しながら、人間はどうやって死と向き合うのかを問いかけてくるんです。

そして、正解はひとつじゃない。だからこそ、何度読んでも深くて、考えさせられる。

死を超える愛のかたち

それから忘れちゃいけないのが、ハデスとペルセポネの物語。

冥界に連れて行かれたペルセポネと、それを嘆き悲しむ母デメテルの姿は、愛と喪失、そして再会をめぐる神話の代表例なんです。

このやり取りが季節のリズム──つまり、春に芽吹き、冬に静まる自然の循環を生み出したとされているのも面白いですよね。

ギリシャ神話は、「死は怖いもの」として描くだけじゃない。

そこに意味を見つけたり、愛や再生の物語として昇華したり──

そういうところに、大人になってから感じる深い魅力があるんです。

|

|

|