神々に牙をむいた者たち──ギリシャ神話における神々の「敵」とは?

ギリシャ神話を読み進めていくと、神々の支配がいつも平和だったわけじゃないってことに気づきます。彼らの力や決まりごとに逆らう存在が次々に現れて、壮絶な戦いや大騒動が巻き起こるんです。

でも、こうした「神々の敵」たちって、単なる悪役ってわけじゃないんですよね。彼らは「秩序と混沌のせめぎ合い」を体現する、大切な存在だったんです。

つまりギリシャ神話における神々の敵って、「新しい秩序を生み出すきっかけになる混沌の化身」ってことだったんですね。

|

|

|

|

|

|

クロノスとティターン神族──ゼウス以前の支配者たちの反逆

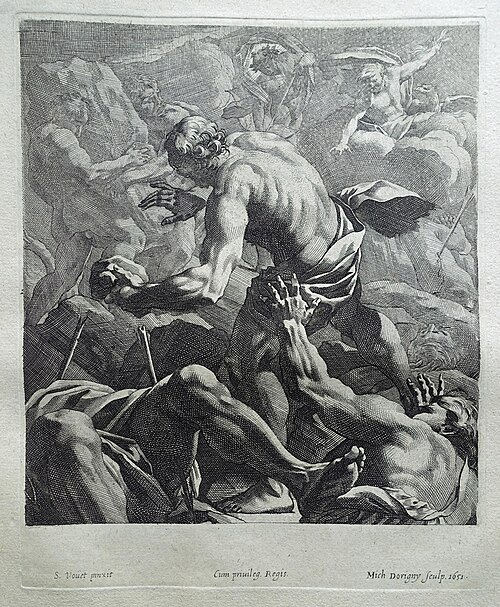

我が子を食らうクロノス

クロノス(ローマ名サトゥルヌス)が子を飲み込む暴挙は、のちにレアがゼウスを匿い、成長したゼウスが父に反旗を翻す引き金となった。「敵」としてのクロノスを象徴する作品。

出典:Photo by Peter Paul Rubens / Wikimedia Commons Public domain

クロノスたちティターン神族は、オリュンポスの神々が登場する前の時代を治めていた、いわば「旧世代の神さまたち」。とてつもない力を持っていて、空も大地も彼らの思いのまま。自然そのもののような存在で、人間からは畏れとともに見られていたんです。世界の根っこを形づくる力、それが彼らの正体でした。

クロノスの暴君ぶり

クロノスは、自分の父ウラノスを倒して支配の座につきました。でも今度は自分が子どもに倒される運命だと知って、恐怖にかられた彼は、生まれた子どもたちを次々と飲み込んでしまうんです。

未来を託すべき我が子を、自らの手で封じてしまう姿。その背景にあるのは、「どれだけ力があっても運命からは逃れられない」っていう皮肉。まさに、力に縛られた暴君の象徴ですよね。

ゼウスの反撃

でも、末っ子のゼウスだけは母レアの知恵で助け出され、こっそり育てられます。そして成長したゼウスは父に立ち向かい、飲み込まれていた兄弟姉妹を助け出して一緒に戦うんです。

この戦いが、あの有名なティタノマキア。天地が揺れるような壮絶なバトルの末、ゼウスが勝利を収めて、新しい時代の支配者になります。ここで描かれているのは、「古い力から新しい力への交代劇」。神話の中でも大きな転換点なんです。

旧神たちの意味

敗れたクロノスやティターン神族は表舞台から姿を消したけれど、彼らが象徴していたのは自然の激しさや、始まりの混沌。その存在は消えたわけじゃなくて、神話の奥深くで今も息づいています。

激しい嵐や地震、自然の猛威の背後には、ティターンたちの影が潜んでいる。──そう考えることで、古代の人々はこの世界の理不尽さやすごさを理解しようとしたのかもしれませんね。

つまりクロノスとティターン神族は、新しい神々の支配に抗った旧き力の象徴だったのです。

|

|

|

テュポーン──全知全能のゼウスすら追い詰めた最強の怪物

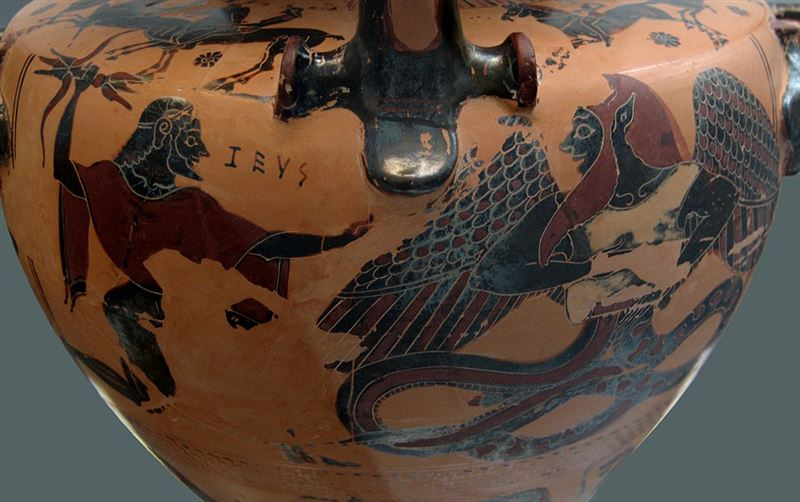

強敵テュポーンと戦うゼウス

─ 出典:Zeus Confronting Typhon by Giovanni Battista Tiepolo/Wikimedia Commons Public Domainより ─

テュポーンは、ギリシャ神話に登場する怪物たちの中でもダントツで最強。ガイアとタルタロスから生まれた彼は、大地と深淵という二つの“どでかい力”を受け継いだ存在なんです。そんな背景を持つ時点で、神々にとってはもう恐怖の塊みたいなものでした。

怪物のオンパレードな姿

テュポーンの姿は、もはや常識の範囲外。とにかくデカい体からうねる蛇が何本も飛び出して、口からは火を吹く。羽を広げたら空一面が見えなくなるくらいだったそうです。

地面に立てば大地が揺れ、ひと声発すれば雷鳴がとどろく。もはや「怪物」どころか、自然災害をぜんぶ詰め込んだ化け物って感じだったんですね。

ゼウスとの死闘

そんなヤバすぎるテュポーンに挑んだのが、雷を操る神ゼウス。でも伝承によっては、ゼウスが一度テュポーンにやられて逃げたとも言われていて、それくらい相手が規格外だったってことです。

それでも最後はゼウスが雷霆の力でなんとか打ち勝ち、シチリア島のエトナ火山の地下にテュポーンを封印します。火山が噴火するときのあの地響きや煙は、テュポーンがうめいたり怒ったりしてる証しだって、昔の人たちは信じていたんですよ。

テュポーンは「秩序に挑む混沌の極み」。神話の中でも、とびきり恐ろしくて、でもどこか神秘的な存在だったんですね。

つまりテュポーンは、神々の秩序に常に立ちはだかる破壊と混沌の極みだったといえますね。

|

|

|

ギガンテス──神々との大戦「ギガントマキア」を引き起こした地の子ら

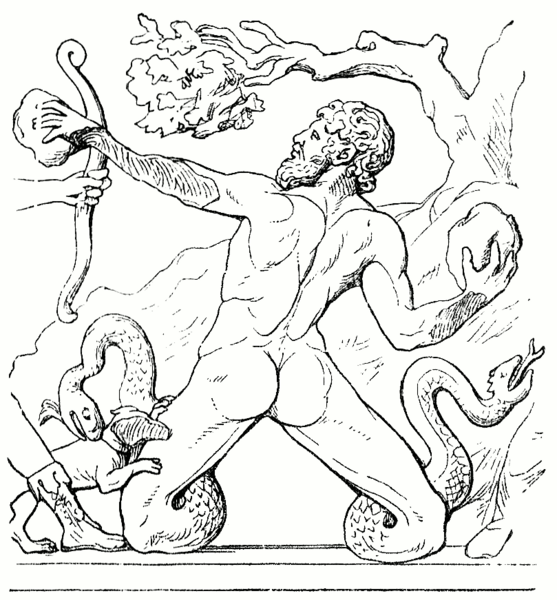

アルテミスと戦うギガス

オリュンポスの神々と巨人族の戦いギガントマキアを主題にし、女神アルテミスに挑む巨人にフォーカス。

出典:Meyers Konversations-Lexikon 4th ed.(source) / Wikimedia Commons Public Domain Mark 1.0

ギガンテスは、大地の女神ガイアの怒りから生まれた巨人たち(単数形はギガス)。その彼らが神々に挑んだ戦いこそが、天地を揺るがす大決戦ギガントマキアだったんです。

大地の怒りが生んだ巨人

ギガンテスって、ただの大きな人間じゃありません。なんと大地から直接生まれた存在なんです。その体には蛇の尾がついている姿で描かれることも多くて、制御不能な自然の荒々しさを体現しているんですね。

まさに「地そのものが怒ったら、こんな姿になるんだろうな」って感じ。噴火や地震みたいに、人間じゃ止められない力を背負って、神々に戦いを挑んだわけです。

ヘラクレスの活躍がカギ

でもこの戦い、神々だけじゃ勝てなかったんです。伝承によると、人間の英雄・ヘラクレスが加勢することで、ようやくギガンテスに勝つことができたんだとか。

つまり、「神の力」だけでは足りなかった。人間の力も必要だったってこと。神と人が力を合わせてこそ、混沌に勝てた──そこが、この物語の大事なポイントなんですよね。

自然という混沌の化身

ギガンテスは、ただの悪者ってわけじゃありません。「秩序に挑み続ける自然の力」の象徴なんです。彼らの存在が伝えているのは、「どんなに神々が支配していても、完璧じゃない」ってこと。

ギガントマキアは、秩序と混沌がぶつかり合う神話。その中に、自然の恐ろしさに向き合いながら、それでも希望や勇気を失わなかった古代の人々の思いが、しっかり刻まれているんです。

つまりギガンテスは、神々と人間の絆によって打ち倒された混沌の象徴だったのです。

|

|

|