アレスの性格が「好戦的で衝動的」と言われる理由

古代ギリシャ神話の中でも、ひときわ激しくて荒っぽい性格で知られているのがアレスです。血と汗にまみれた戦場の真っただ中こそ、彼がもっとも生き生きする場所。まるで混乱と恐怖そのものを楽しんでいるかのような姿が、他の神々とはまったく違って見えるんです。

アテナのように冷静な戦略や秩序を重んじる神とは対照的に、アレスはとにかく「戦うこと」が大好きな神。誰かを守るためとか、正義のためとかじゃなくて、戦うこと自体に意味を見いだしているんですね。

だからこそ、アレスが「好戦的で衝動的」って言われるのは当然なんです。彼の存在は、戦場に渦巻く激情や混沌そのものを象徴していたんですね。

|

|

|

|

|

|

戦の化身──アレスが象徴する好戦性の起源

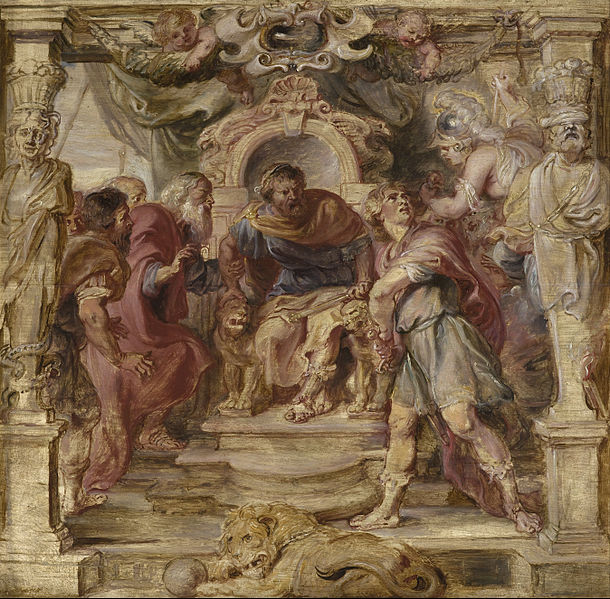

軍神アレスの木版画(1878年)

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

アレスは「戦争の神」と言われていますが、ただの軍神というわけじゃありません。彼が象徴するのは戦の残虐さや混乱そのもの。人々にとっては畏れと避けがたさをあわせ持った、ちょっと近づきたくない存在だったんです。

ゼウスとヘラの息子として

アレスはゼウスとヘラの息子として生まれました。でも、なんと父親のゼウスでさえ彼のことをあまり好まなかったと伝えられているんです。

その理由は、アレスが「戦いが起きること自体を楽しむ」という、かなり危うい性質を持っていたから。勝ち負けや正義なんて関係なく、ただ暴力の渦の中にいること自体を喜ぶ──そんな姿が、神々の中でも異質だったんですね。

他の軍神との違い

古代ギリシャの人たちにとって、戦争はどうしても避けられない現実。でもそこには秩序や戦略もありました。

たとえばアテナは、知恵と戦略をつかさどる理性的な軍神として尊敬されていました。でもアレスは違います。彼は突発的な怒りや暴力をそのまま体現した存在。

理性じゃなく本能で動く、まさに「戦の化身」として、人々に衝撃を与える存在だったんです。

好戦性の源

このアレスの性格って、ただのキャラ設定じゃありません。古代の人々が日々直面していた「戦争の恐怖」や「制御不能な暴力」を、神の姿にして見える形にしたものだったんですね。

アレスの姿には、誰にも止められない破壊のエネルギーが映し出されていたんです。だからこそ、人々は彼に恐れとともに、ある種のリアルさを感じていたのでしょう。

つまりアレスは、人々が恐れた「戦の破壊性」そのものを具現化した存在だったのです。

|

|

|

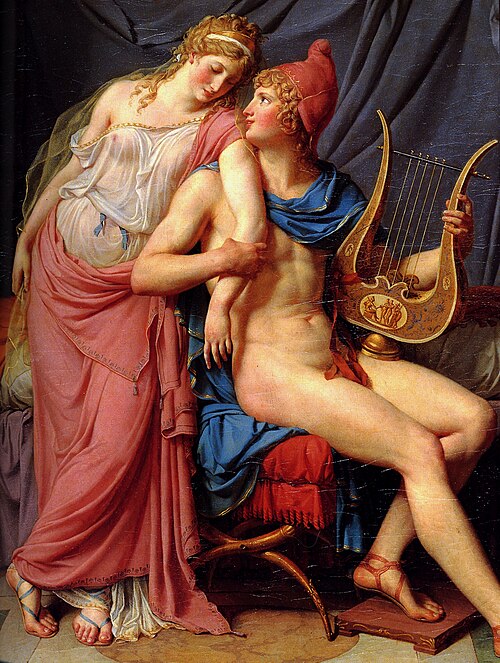

衝動的な行動──神話に描かれる怒りと暴走

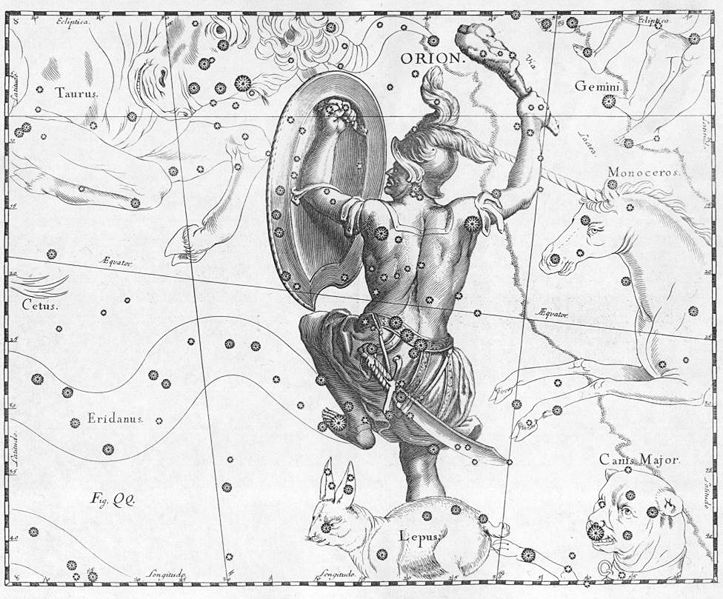

『アレスとアテナの戦い』

戦の喧噪と憤怒に駆られた軍神アレスが、理性と秩序を体現するアテナに制される場面。アレスの好戦的な性格を際立たせる作品。

出典:ジャック=ルイ・ダヴィッド(1748 - 1825)/ Photo by Louvre / Wikimedia Commons Public domainより

アレスの神話を読み解いていくと、なんといっても目立つのが短気で衝動的な性格。とにかく感情が先に出て、頭で考えるより先に手が出るタイプなんです。そのせいで周囲の神々や人間たちを巻き込んで、騒動になることもしばしば。

トロイア戦争での暴走

その性格がよくわかるのがトロイア戦争でのエピソード。アレスはトロイア側について戦ったんですが、作戦を無視して戦場に突撃。案の定、アテナに返り討ちにされて、何度も地面に叩きつけられる羽目に。

戦略なんておかまいなし、とにかく突っ走る──感情のままに動く戦の獣みたいな姿がそこにあったんです。

愛と暴力の二面性

アレスは恋愛面でもその衝動っぷりが炸裂していて、アフロディテとの激しいロマンスでも有名です。情熱的に惹かれ合ってはいたものの、こっそり会ってるところを罠にかけられて、神々の前でさらし者にされてしまったんですね。

この一件にも、「衝動を抑えられない」という彼の性格がはっきりと表れているんです。

暴力と制裁

さらに、神話ではハルピュアスの息子を衝動的に殺してしまったアレスが、アテナイで裁かれるという話も残されています。このとき裁きが行われた場所が、のちにアレオパゴスの丘(=アレスの丘)と呼ばれるようになったんです。

怒りに任せた暴力が、裁かれ、制度として記憶されていく──ここには神話を通して「衝動にどう向き合うべきか」というメッセージも込められていたのかもしれませんね。

つまりアレスの衝動性は、物語の中で「激情の危うさ」を示す教訓として描かれていたのです。

|

|

|

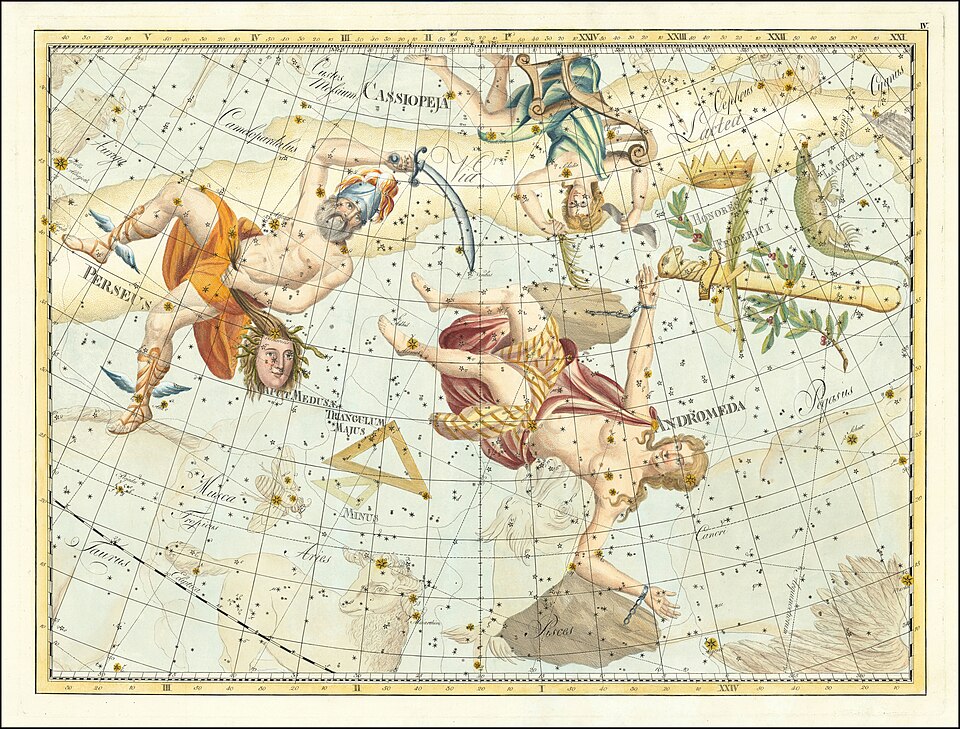

恐れと敬遠の対象──ギリシャ人が抱いたアレス像

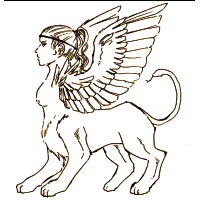

ボッティチェリ作『ヴィーナスとマルス』

アレス(ローマ名マルス)が武具を脱いで眠り、アフロディテ(ローマ名ヴィーナス)が見守っている。アレスの人間味を感じさせる作品。

出典:Photo by Sandro Botticelli / Wikimedia Commons Public domain

アレスは戦の神でありながら、必ずしも人々から敬われていたわけではありません。むしろ恐れられたり、ちょっと距離を置かれたりするような存在だったんです。神殿の数や祭祀の規模を見ても、他の神々に比べて少なめだったことからも、それがうかがえますよね。

アテナとの対比

同じ「戦」に関わる神でも、アテナは知恵と秩序を重んじるタイプ。戦うにも意味があり、戦略があってこそ、というスタンスです。

一方でアレスは、ただ混乱と破壊を撒き散らすだけの存在として見られていたんです。

だからこそ、ギリシャ人の多くはアテナを信仰しつつ、アレスにはどこか構えた目を向けていたんですね。

スパルタでの信仰

そんなアレスも、スパルタのような戦士の町では特別な存在でした。常に戦と隣り合わせの彼らにとっては、アレスの破壊的な力も「恐れつつ必要とするもの」だったんですね。

この「怖いけど頼りにせざるを得ない」という愛憎まじりの感情が、スパルタの信仰にはにじみ出ている気がします。

人間臭さが残る神

アレスの面白いところは、神なのに人間みたいに感情をあらわにするところなんです。戦場で傷ついて泣き叫んだり、怒りにまかせて暴れたり──そういう描写がけっこう多いんです。

だからこそ、完璧で高みにいる神というよりは、人間の弱さや激情を映す鏡みたいな存在だったんですね。

それが人々の中に、恐れと同時にどこか親しみも生んでいたのかもしれません。

つまりアレスは、尊敬というよりも「恐れと距離感」をもって受け止められた神だったのです。

|

|

|