ケルベロスの様々な能力とそれにまつわる伝説

古代ギリシャ神話に登場するケルベロスは、単なる恐ろしい怪物じゃなかったんです。

冥界の門を守る三つ首の犬──そんなインパクトのある姿には、人々が抱く「死」への恐れや、あの世という見えない世界へのイメージがギュッと詰め込まれていました。三つの頭に鋭い牙、蛇の尾を持つその姿は、まさに「自然界には存在しない不気味さ」を凝縮したもの。見た目だけで「ここから先は踏み込むな」と言っているような存在なんですね。

でもケルベロスが登場する物語を見ていくと、それだけじゃ終わらないんです。

彼の前に立ちふさがるのは、たいてい英雄たち。ヘラクレスのように、死の国に足を踏み入れ、あえてこの怪物に挑む者が現れるんです。そこには、「死とは何か」を問い直し、「その先に進もうとする意志」の物語があるんですね。

つまり、ケルベロスの伝説は、「死の門を守る番人」と「恐れに立ち向かう人間の挑戦心」の象徴だったってこと。

その姿には、ただの怪物を超えた深い意味が込められていたんです。

|

|

|

|

|

|

ケルベロスの姿と能力──多頭の怪物が持つ恐怖の象徴

冥界の番犬ケルベロス

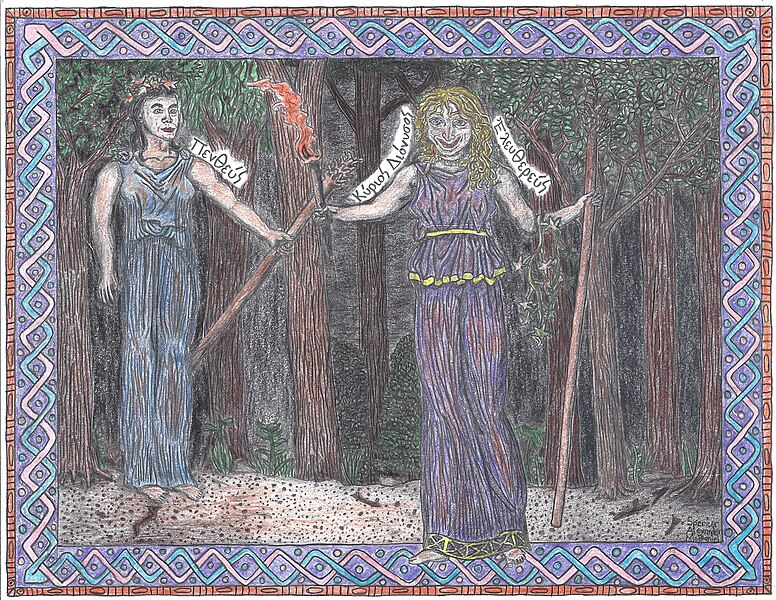

ウィリアム・ブレイクがダンテの『神曲』のために描いた地獄の番犬ケルベロスの姿

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

古代の人々にとって「死」は、ただの終わりじゃなくて、別の世界へつながる門だったんです。

そして、その門の前に立ちはだかるのがケルベロス。三つの頭と蛇の尾を持つ異形の姿は、まさに恐怖そのものを形にした存在でした。

三つの頭にはいろんな意味が込められていて、「過去・現在・未来」や「生・老・死」をすべて見通す力があるとも言われました。

つまりケルベロスは、ただの怪物じゃなくて、時間や運命を見守る象徴としても考えられていたんですね。

多頭の怪物としての威圧感

ケルベロスの最大の特徴は、やっぱり三つの頭。

三方向から同時に睨まれるって、想像するだけで逃げ場がない感じがしますよね。

普通の野犬ですら怖いのに、それが三体分ってなると、もう完全に手が出せない存在。

しかも吠えるだけじゃありません。

頭からは毒を吐くし、牙でかみ砕く力も持ってるとされていました。 ケルベロスは「絶対に突破できない壁」のような存在として、人々の心に刻み込まれていたんです。

蛇と毒のイメージ

さらに恐ろしいのが蛇の尾。

中には「背中からも蛇が生えてる」なんて伝承もあります。

蛇って、古代では「死」と強く結びついたシンボルで、その毒はまさに命を奪う力の象徴。

つまりケルベロスは、牙や爪みたいな目に見える脅威だけじゃなくて、毒や呪いといった見えない恐怖まで備えていたんです。

その姿は、「死の門を超えるなんて、ほぼ不可能だよ」っていう感覚を強く印象づけていたのかもしれません。

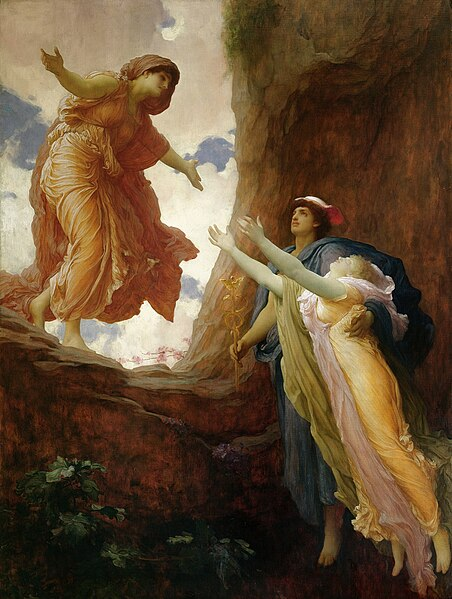

芸術に描かれるケルベロス

古代ギリシャの壺絵やローマのモザイク画、さらにはヨーロッパの絵画にも、ケルベロスの姿は数多く登場します。

たとえばウィリアム・ブレイク(1757–1827)がダンテの『神曲』のために描いた作品では、ケルベロスは地獄の裁きを象徴する恐怖の番犬として登場しているんです。

この「多頭の犬」という異様なビジュアルは、まさに恐怖を形にした存在。

芸術家たちにとっては想像力をかきたてる最高のモチーフであり、今でも人々の心を惹きつけ続けているんですね。

つまりケルベロスの姿は、古代の人々が抱いた死と運命への恐怖を映し出した存在だったのです。

|

|

|

冥界の番犬としての使命──死者を見張る存在

ケルベロスのいちばん大きな役目は、冥界の門を守ることでした。

生きている者が勝手に入り込まないように、そして一度死んだ者が外の世界に戻ってこないように──その境界を守り続ける存在だったんです。

つまりケルベロスは「生」と「死」の境界線そのものを体現していて、冥界の王ハデスに忠実に仕える番犬だったというわけですね。

生者を拒む門番

生きたまま冥界に来ようとする者には、ケルベロスが恐ろしい咆哮で立ちはだかります。

その吠え声は、「ここはお前の来る場所じゃないぞ」と言わんばかり。

これは、「死の世界に軽々しく足を踏み入れてはならない」という厳粛な教えを、人々に強く伝えていたんですね。

死は超えられない一線──その線をしっかり守っていたのが、ケルベロスというわけです。

死者を逃さない監視者

逆に、冥界から抜け出そうとする死者がいても、ケルベロスは絶対に見逃しません。

どれだけ強い魂であっても、彼の牙や咆哮を乗り越えることは不可能だとされていたんです。

ケルベロスは、「死者を閉じ込め、生者を遠ざける」その両方の使命を担った存在だったんです。

だからこそ、冥界の秩序を守る象徴として、特別な存在感を放っていたんですね。

冥界の象徴としてのイメージ

ケルベロスは、芸術や文学の中でも単なるモンスターとしてじゃなく、冥界そのものを象徴する存在として描かれてきました。

たとえばローマの詩人ウェルギリウスの『アエネーイス』には、冥界の入り口で旅人を震え上がらせるケルベロスの姿がしっかりと登場します。

こうした描写は、死後の世界に対する畏れや緊張感を、人々の心に強く刻み込んでいたんです。

ただ怖いだけじゃない、秩序と境界を守る番人──それがケルベロスの本当の姿だったんですね。

つまりケルベロスは、生と死を分ける境界を守り抜く、冥界の絶対的な番犬だったのです。

|

|

|

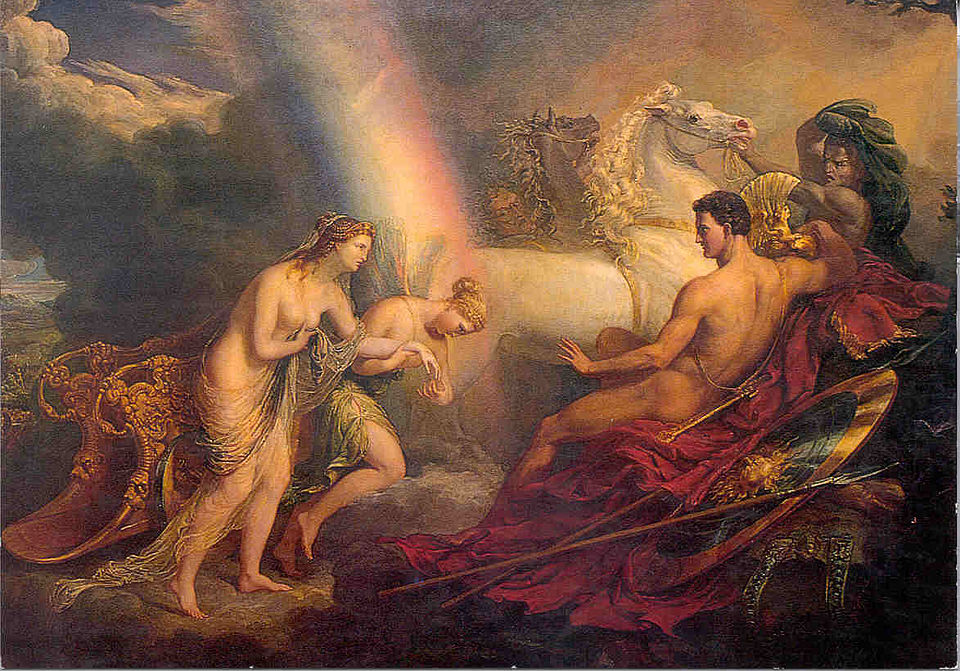

英雄たちとの邂逅──ヘラクレスやオルフェウスの物語に登場するケルベロス

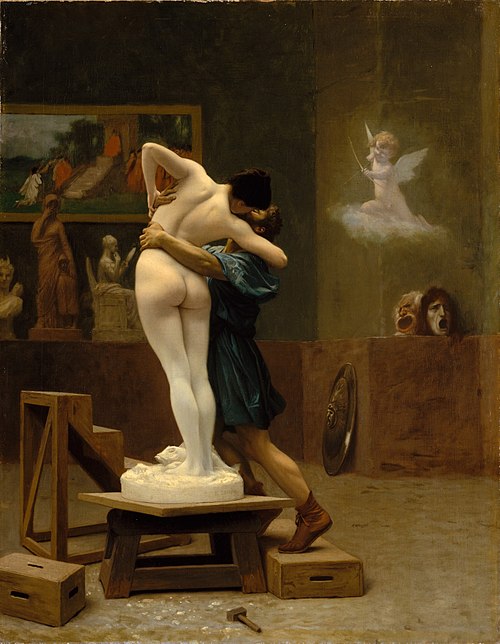

Hercules and Cerberus

ヘラクレスが「試練」としてケルベロスを捕らえる様子を描いた作品

─ 出典:ピーター・パウル・ルーベンス作(1636年)/Wikimedia Commons Public Domainより ─

ケルベロスは、ただ恐ろしい怪物として語られるだけじゃありません。

神話の中では、英雄たちの冒険に立ちはだかる試練として登場することも多かったんです。

彼に挑むということは、単なる力比べじゃなくて──「死の境界を越える」という特別な行為そのものでした。

だからこそ、ケルベロスと対峙した英雄たちは、ただ強いだけじゃない「特別な存在」として語り継がれていくんですね。

ヘラクレスの十二の功業

中でもいちばん有名なのが、ヘラクレスの十二の功業のラストミッション。

彼は冥界へ足を踏み入れ、あのケルベロスを素手で押さえ込み、そのまま地上へ連れ出すという大偉業を成し遂げます。

「死の世界を支配した男」──このエピソードは、ヘラクレスの怪力と勇気を象徴する伝説として、語り継がれてきたんです。

オルフェウスの音楽

一方で、力ではなく音楽でケルベロスを眠らせたのがオルフェウス。

亡き妻エウリュディケを取り戻すために冥界へと旅立った彼は、竪琴の音色でケルベロスを静かに眠らせたと伝えられています。

この場面は、「芸術の力が恐怖を越える」という美しい寓意を持っていて、人々に深い感動を与えてきたんですね。 猛獣すらも従わせる音楽──それは力とは違う、もうひとつの“強さ”の象徴だったんです。

他の英雄たちの冥界訪問

ほかにもアイネイアスやテセウスなど、さまざまな英雄たちが冥界を訪れる場面で、やはりケルベロスが登場します。

その通過のしかたはそれぞれ違っても、共通しているのは「ケルベロスを乗り越えないと冥界には入れない」ということ。

死の門を越える物語には、必ずケルベロスが登場する──それだけ彼が死と挑戦の境界を象徴する存在として、重要な役割を果たしていたんです。

つまりケルベロスは、英雄たちの冒険を通じて「死を超える物語」の中心に立つ存在だったのです。

|

|

|