テュポーンの「嵐と破壊をもたらす」能力とそれにまつわる伝説

古代ギリシャ神話に登場するテュポーンは、「最強の怪物」として語り継がれる存在です。

彼は大地の奥深くから現れ、その姿はまさに規格外。 腕は天を覆い、大地を揺るがすほどの巨体を持っていたとされ、見上げた神々でさえ恐れをなしたほどだったんです。

その力は嵐・火山・破壊といった自然の猛威そのもの。

一歩動けば大地が揺れ、声を発すれば山が崩れる──そんな圧倒的な存在感でした。

テュポーンは「自然の脅威」をそのまま形にした怪物とも言えるんですね。

予測できず、止めようのない力がひとつの姿となって現れたようなイメージです。

つまり、テュポーンの神話は「世界そのものを壊しかねない恐怖と対峙する物語」だったんです。

神々すら震えるような存在がいるという発想自体が、人間にとって強烈なインパクトを残したんでしょうね。

|

|

|

|

|

|

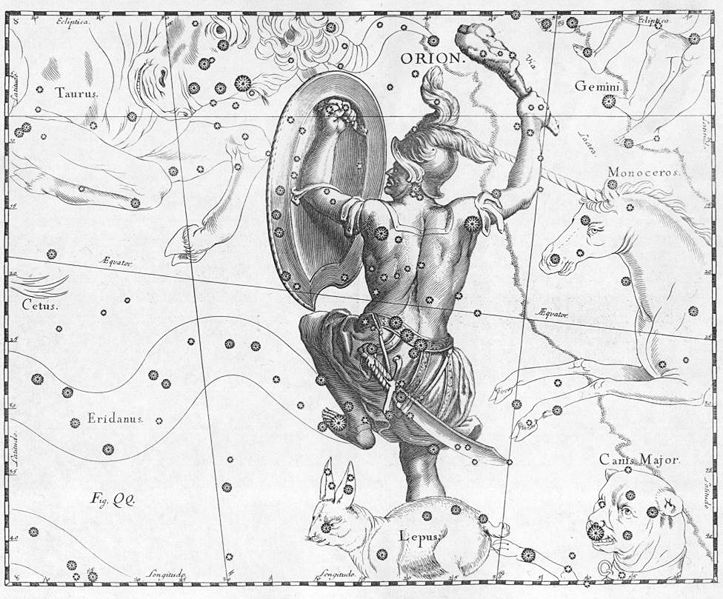

テュポーンの誕生──ガイアと大地が生んだ怪物の起源

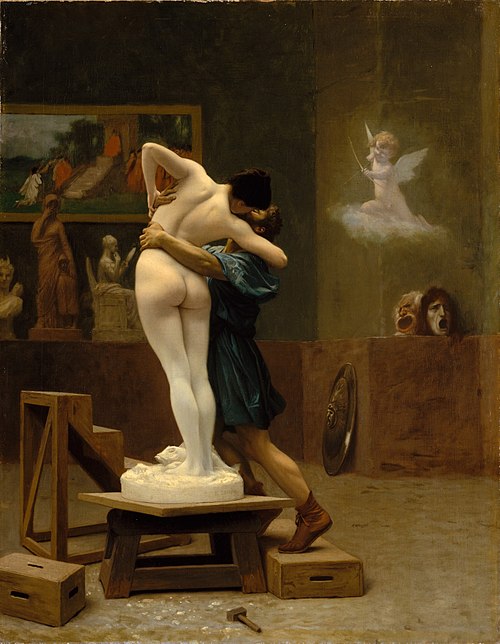

怪物テュポーンを主題にした版画

蛇の脚や翼を備えた混沌の権化で、様々な怪物の生みの親である。

出典:Photo by Wenceslaus Hollar(1607 - 1677) / Wikimedia Commons Public domain

テュポーンの誕生は、神々の世界に秩序が芽生えはじめた、まさにそのタイミングで起こりました。

彼を生んだのはガイア──大地そのものの女神。そして相手はウラノスとも、あるいは奈落の神タルタロスとも言われています。

いずれにせよ、ゼウスがティターン神族を打ち破り、新しい神々の時代が始まったあと、

ガイアは自分の子どもたちが滅ぼされたことに深い悲しみと怒りを抱きます。

その感情がやがて復讐の炎となり、神々に対抗するための最後の切り札として生み出されたのがテュポーン。

つまり彼は偶然の怪物じゃなく、大地の怒りそのものが形を持った存在だったんです。

怪物の血筋

テュポーンはエキドナという女怪と結ばれ、数々の恐ろしい怪物たちを世に送り出します。

三つの首を持つ冥界の番犬ケルベロス、無数の頭を持ち再生するヒュドラ、

さらには炎を吐く合成獣キマイラ──これらすべてがテュポーンの子どもたちとされています。

つまりテュポーンは、単なる「ひとつの怪物」ではなく、 ギリシャ神話に登場する怪物たちの“源流”だったんですね。

恐怖の系譜をつくった“怪物の父”というポジションです。

姿の異形さ

その姿はもう、言葉にするのもためらうレベルの異形。

腕は天に届くほど伸び、肩からは百の竜の頭が生え、それぞれが炎を吐く。

目は炎のように燃え、声は猛獣の咆哮かと思えば、神々の声のように響き渡る……。

人間の理解を超えた、混沌のかたまり。

それがテュポーンの姿だったんです。

この“理解不能な恐怖”こそが、人々に強烈な印象を残したポイント。

見るだけで圧倒され、名前を聞くだけで身がすくむような存在だったわけですね。

ガイアの意志

そして何より重要なのは、テュポーンの誕生がガイアの明確な意志によるものだったということ。

ゼウスが父クロノスを倒して時代を変えたように、

ガイアもまた、奪われた子どもたちの仇を取るために新たな力を生み出した。

テュポーンはただの怪物じゃない。 大地そのものが怒りと悲しみを込めて放った“復讐の化身”だったんです。

神々の秩序に真っ向から挑み、世界そのものを揺るがす──

それがテュポーンという存在の本質だったんですね。

つまりテュポーンの誕生は、大地の女神ガイアが秩序に抗って生み出した「怪物の根源」だったのです。

|

|

|

嵐と破壊の力──天と地を揺るがす恐怖の象徴

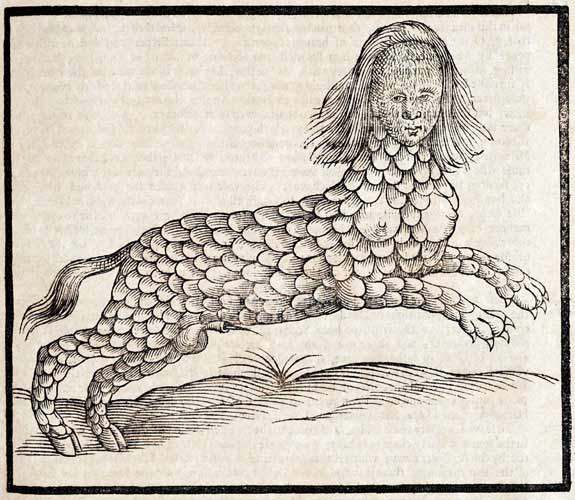

エトナ山ボヴェ渓谷の溶岩流

古代伝承ではテュポーンが封印された山とされる

出典:Giuseppe (author) / Creative Commons CC BY 2.0 / title『Valle_del_Bove』より

テュポーンの恐ろしさは、姿形の異様さだけじゃありません。

本当に怖いのは、その圧倒的な力。大地を揺るがし、空を震わせ、嵐を巻き起こす──まさに世界そのものを崩壊させかねない存在だったんです。

その力の前には、あのオリュンポスの神々ですら恐れをなし、逃げ出すほど。 神々の世界すら危機に陥ったと言われているんですよ。

嵐を呼ぶ怪物

テュポーンは、ただ巨大な怪物というだけじゃなく、自然の猛威をそのまま動かす存在でした。

とくに嵐を巻き起こす力は、人々にとってもっとも身近で、もっとも恐ろしいものでした。

嵐は航海者の命を奪い、農民の畑を潰し、家を壊し、全てを一瞬で消し去ってしまう。

そんなどうしようもない災害に、意味を与えるために生まれたのがテュポーンという怪物だったのかもしれません。 自然災害を人格化した象徴──それが彼の役割だったんですね。

火を吐く咆哮

テュポーンの肩から生えている百の竜の頭──それぞれが炎を吐き出し、

その咆哮は雷鳴のように轟き、地鳴りのように大地を揺らしたといいます。

想像してみてください。百の口から一斉に吐き出される火と音。 火と嵐がひとつになったような存在。それがテュポーンなんです。

炎と暴風が合わさった破壊の化身──そんな姿は、まさに人間の想像力の限界を超えるような恐怖を描き出していました。

神々を圧倒する力

あまりの脅威に、多くの神々は姿を動物に変えてエジプトに逃げたという話すら残されています。

これはただの逸話というより、自然の力がいかに強く、人間も神々も逆らえない存在であるかを表した象徴なんです。

テュポーンは、洪水や雷、火山や地震──人間の力ではどうにもならない災害そのもの。

だからこそ、彼の物語は人間の無力さと、自然への畏れを痛感させるものとして語り継がれてきたんですね。

つまりテュポーンの力は、嵐や火を自在に操り、神々さえ恐れさせる「破壊の象徴」だったのです。

|

|

|

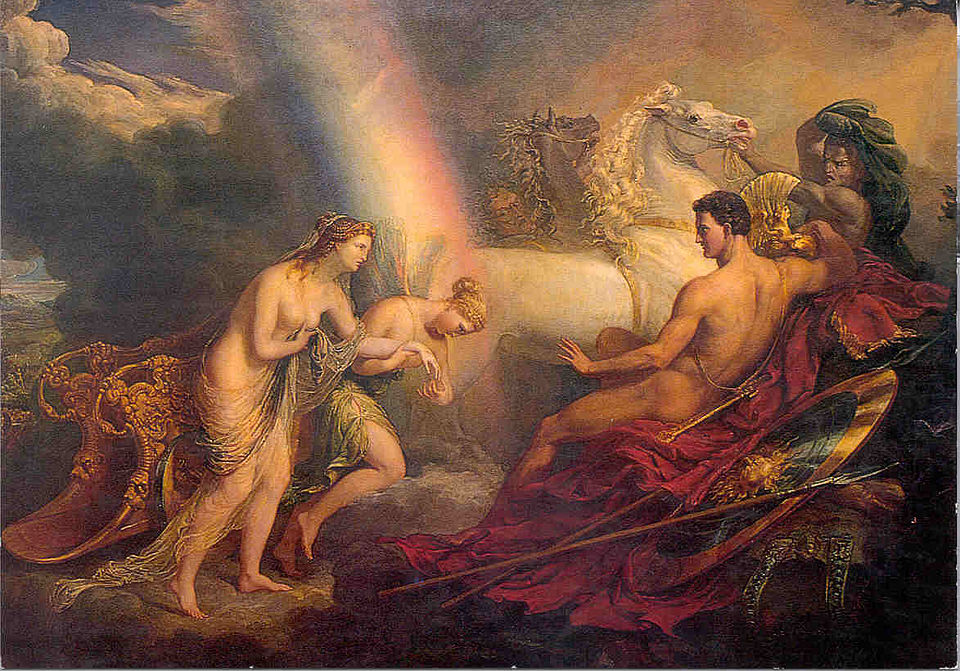

ゼウスとの最終決戦──オリュンポスの秩序を賭けた戦いの伝説

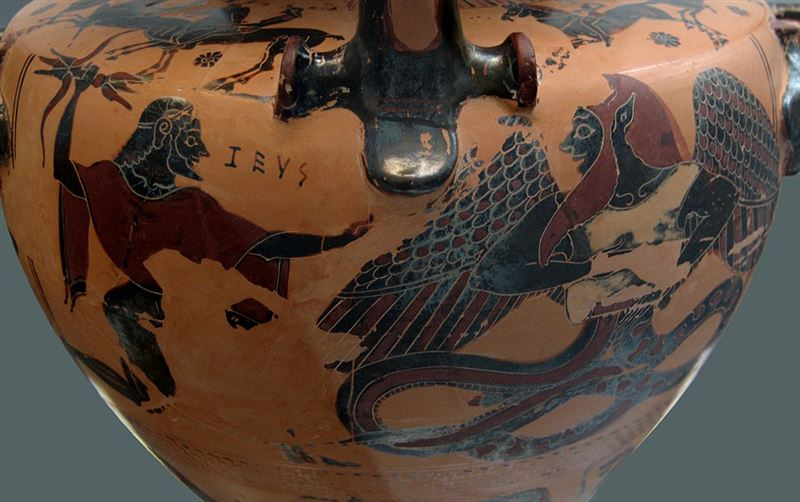

ゼウスがテュポーンと戦う黒絵式ハイドリア(ミュンヘン古代美術館)

雷霆を投げるゼウスと怪物テュポーンの対決を描いた古代ギリシャの陶器画。

出典:Photo by Bibi Saint-Pol / Public domainより

テュポーンの神話でもっとも壮絶な場面といえば、やっぱりゼウスとの直接対決でしょう。

それは単なる怪物退治なんかじゃありません。神々の世界を揺るがす、「秩序」と「混沌」そのもののぶつかり合いだったのです。

戦いの始まり

突如オリュンポスに襲いかかったテュポーンは、あのゼウスをも追い詰めます。あまりの激しさに、ゼウスが捕らえられてしまったという伝承さえあるほど。筋を切られて動けなくなったとも語られています。

けれどゼウスはくじけません。仲間たちの助けで力を取り戻し、再び立ち上がるのです。

その姿は、まさに絶望の中から這い上がる王の姿。ただ強いだけじゃない、意志と責任を背負った神の覚悟がそこにあったんですね。

雷霆と嵐の衝突

再起したゼウスは、手にした雷霆(らいてい)でテュポーンに真っ向から挑みます。嵐が吹き荒れ、稲妻が空を裂き、火炎が天地を焼く……

神々の戦いは、もはや世界の崩壊そのもののようなスケールで語られているんです。

「秩序」と「混沌」の衝突というテーマは、この神話の核心。自然の力に翻弄されながらも、それを制しようとする意志の象徴でもありました。

敗北と封印

壮絶な戦いの末、ゼウスはテュポーンを討ち伏せます。そして彼の体をエトナ火山の地下へと封じ込めたのです。

古代の人々は、火山の噴煙や地震を「テュポーンの怒り」だと信じていました。

怪物は死んだのではなく、眠っているだけ──そんな感覚が、この伝説には息づいています。人間の力ではどうにもならない自然の猛威は、今も地の底で静かにうごめいているのかもしれませんね。

つまりゼウスとの最終決戦は、秩序と混沌の戦いであり、自然災害を神話として語り継ぐきっかけになったのです。

|

|

|