愛と美の化身──ギリシャ神話で「薔薇」が持つ意味

古代の人たちにとって、花って単なる観賞用の飾りじゃなかったんですよね。そこには祈りや物語、もっと言えば人生そのものが重ねられていたんです。

その中でも薔薇は、とびきり特別な存在でした。甘く漂う香りと、ぱっと目を引く鮮やかな色。その姿から「愛の花」と呼ばれ、神話の世界でも重要な意味を持っていたんです。

たとえばアフロディテ──愛と美の女神。薔薇は彼女の象徴として語られることが多く、神々の中でもとくに情熱的で繊細な感情と結びつけられていました。そしてもう一つ忘れられないのが、若き英雄アドニスの物語。彼が命を落としたとき、大地に流れた血から赤い薔薇が咲いたっていう伝承があるんです。

一枚一枚の花びらに、愛の歓びと別れの痛みが込められている──そんなふうに思うと、ただ「きれい」じゃ片づけられない深みが見えてきますよね。

つまり、ギリシャ神話に登場する薔薇は、「愛と美しさ、そして命のはかなさ」を映し出す象徴の花だったんです。

|

|

|

|

|

|

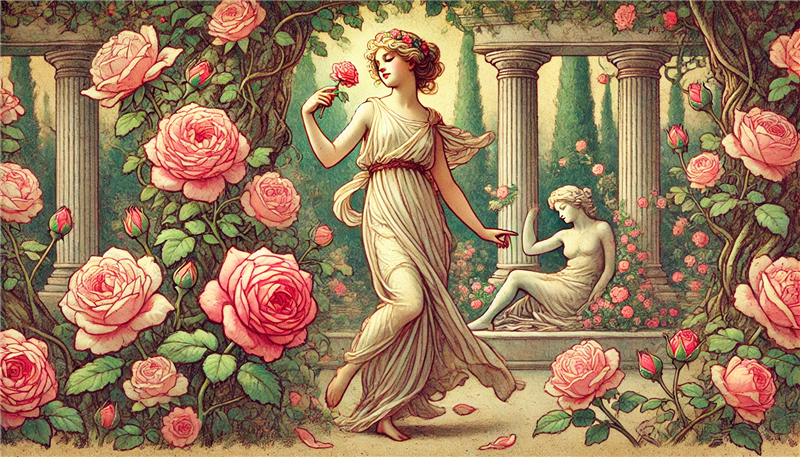

アフロディテと薔薇──愛と官能の象徴

薔薇が舞う女神アフロディテ(ヴィーナス)の誕生

海から現れた女神の周囲に薔薇が散り、愛と官能の象徴としての花が絵を華やかにしている。

出典:Photo by Sandro Botticelli / Wikimedia Commons Public domain

古代ギリシャでアフロディテ(ローマ神話ではヴィーナス)は、言わずと知れた愛と美の女神。その美しさと魅力は神々の中でも群を抜いていて、みんなから憧れのまなざしを向けられていました。

伝説によると、アフロディテが歩いた場所には薔薇が咲いたんだとか。柔らかい花びらと甘く漂う香りは、恋のとろけるような感覚そのもの。だからこそ薔薇は、自然と彼女の象徴になったんですね。

薔薇は美しいだけじゃない。「恋する心」を映す神様からの贈り物だったんです。

美と花の結びつき

人々は薔薇の姿に、アフロディテそのものを重ねました。たとえば花びらの白さや赤みは、彼女の透き通るような肌や頬の色とつながっていたんです。

古代の詩人たちは、そんな薔薇の美しさを詩にして歌にして、女神の魅力を伝えようとしました。だから「愛」や「美」を語るときに、自然と薔薇が登場するようになったんですね。

薔薇の花冠と祭り

ギリシャでは、お祭りや宴のときに薔薇の花冠をかぶる習慣がありました。でもそれは、ただのおしゃれアイテムじゃなかったんです。

花冠を頭にのせることで、アフロディテの加護を願う──そんな神聖な意味があったんですね。花をまとって神様に近づこうとする、ちょっとロマンチックな風習です。

薔薇の色が語る感情

色によっても、薔薇はいろんな感情を語ってくれます。赤い薔薇は情熱的な恋を、白い薔薇は純粋な愛を、ピンクの薔薇はやわらかくて甘い恋心を。

まるで色ごとに、アフロディテのちがう表情が詰まってるみたいですよね。神話の中だけじゃなく、日常の中でも薔薇は人の気持ちを伝える大切な花だったんです。

つまり薔薇は、アフロディテを象徴する花として、愛の官能と美の理想を語り継いできたのです。

|

|

|

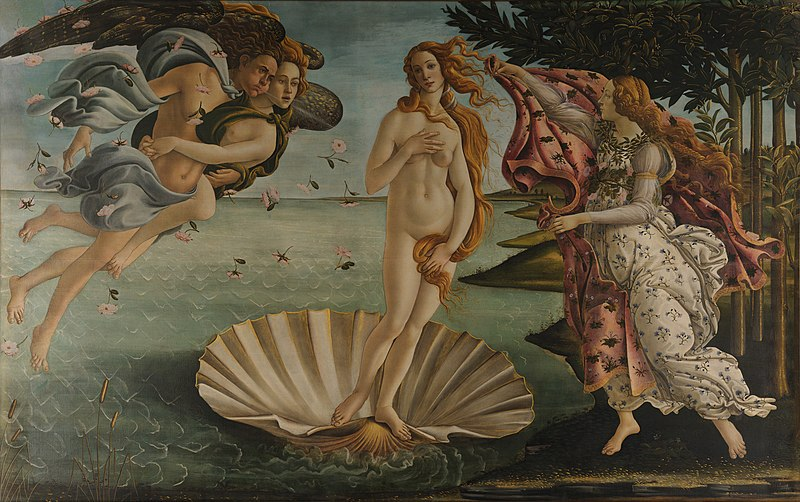

アドニスの血から生まれた薔薇の神話

薔薇に囲まれたアフロディテとアドニス

花々(薔薇を含む)の花輪が二人の物語を縁どり、恋と死、そして薔薇の赤にまつわる伝承を示唆する構図。

出典:Photo by Jan Philip van Thielen / Wikimedia Commons Public domain

ギリシャ神話に登場するアドニスという若者──彼の物語は、薔薇と深く結びついています。アフロディテに愛された美しい青年だったんですが、ある日狩りの最中に猪に襲われ、若い命を落としてしまうんです。

そのとき流れた血が大地に染み込み、そこから赤い薔薇が咲いた──そんな伝説が残っているんですよ。

薔薇は、愛の甘さと死の悲しみが交差する象徴として、人々の心に深く刻まれていったんです。

血と花の変身譚

ギリシャ神話には、命の終わりが花に姿を変えるというお話がよく出てきます。たとえばヒュアキントスの血から咲いたヒヤシンスとか、ナルキッソスが水面に映った自分に恋して、そのまま花になっちゃう話とか。

アドニスと薔薇の伝承も、そんな「死と美」が交わる系譜の中にちゃんと位置づけられてるんですね。

アフロディテの悲嘆

最愛のアドニスを失ったアフロディテは、深い悲しみに沈みます。神様である彼女が流す涙──それさえも、薔薇と結びつけて語られてきたんです。

愛と美を司る女神だからこそ、その哀しみは特別だったのかもしれません。神であっても人と同じように、喪失に胸を痛める──そういう部分に、人々は共感したんでしょうね。

復活と再生の希望

でもアドニスの物語は、そこで終わりじゃありません。冥界の女王ペルセポネとの話し合いによって、彼は一年のうち一部を地上で過ごせるようになったんです。

つまり、薔薇は悲しみだけじゃなく、希望と再生のしるしにもなったんですね。命が失われても、愛と美は姿を変えて生き続ける──そのメッセージを、薔薇が静かに伝えているんです。

つまり薔薇の神話は、死の痛みと再生の希望を結び合わせた象徴だったのです。

|

|

|

薔薇が示す喜び・死・永遠の美の二面性

薔薇って、「愛の花」として有名だけど、それだけじゃないんです。死や別れともつながっていて、その二面性こそが、古代の人たちにとって特別な意味を持っていました。

生きていることの喜びも、大切な人を失う切なさも、そして美しさが永遠であってほしいという願いも──ぜんぶ、薔薇の中に込められていたんですね。

花びらの一枚一枚に、命の輝きと儚さが同時に宿っている。そう感じたからこそ、人々は薔薇を「人生そのもの」と重ねて見ていたんです。

宴と死の狭間に咲く薔薇

宴の席に薔薇が飾られていたのは、ただ場を華やかにするためだけじゃなかったんですよ。背景には、「いつか終わりが来る」っていう命のはかなさを意識する気持ちがあったんです。

生の喜びの裏には、いつも死の影がある。そんな刹那の美しさを彩る花として、薔薇は選ばれていたんですね。だからこそ、宴の楽しさがいっそう際立って、どこか切なさも混じるようになったんです。

薔薇と永遠の美

もちろん薔薇は、いつか散ってしまいます。でも、その香りや色の記憶って、ずっと心に残りますよね。だから薔薇は永遠の美を象徴する花として語り継がれてきたんです。

たとえ姿が消えても、その美しさにふれた感動だけは消えない──神話の中で咲いた薔薇も、そうやって時代を超えて生き続けているんですね。

二面性の魅力

薔薇のいちばんの魅力って、喜びと悲しみ、生と死、官能と純粋──こんな相反するものを、ぜんぶ一輪の中に抱えているところなんです。

だから人々は、この花を特別視して、神々の愛や英雄の死といった物語に重ねて語ってきたんですね。派手なのに繊細で、甘いのに切ない……まさに「花にして人生」。それが薔薇なんです。

つまり薔薇は、人生の喜びと悲しみを一度に語る「二面性の花」だったのです。

|

|

|