ギリシャ神話と北欧神話の違いとは?神々の世界観と英雄譚を比較

古代の人たちは、自分たちの暮らす土地や文化に合わせて、それぞれの「神さまの世界」を描いてきたんですね。その中でもギリシャ神話と北欧神話は、どちらも壮大なスケールを持ちながら、物語の空気感や方向性がぜんぜん違うんです。

ギリシャ神話では、神々がとても人間くさくて、感情豊かなドラマが繰り広げられていきます。全体としては「調和」や「秩序」を目指しているんだけど、その過程ではケンカや恋愛や裏切りなんかも当たり前。

一方の北欧神話は、もっとピリッとした緊張感があります。舞台になるのは、厳しい寒さと戦いに満ちた世界。そして物語は、最終的に「ラグナロク」という終末に向かって突き進んでいく……まさにサバイバルの連続です。

こうして見比べてみると、浮かび上がってくるのは「人間がどう生きるか」「世界って何のためにあるのか」っていう深い問いかけ。

つまりギリシャ神話と北欧神話の違いは、「神々のキャラと世界の終わりの描き方」、それに「英雄が戦う意味のちがい」にあった、というわけです。

|

|

|

|

|

|

神々の性格と人間との関わり方

ギリシア神話の最高神ゼウス(左)と北欧神話の最高神オーディン(右)

まず注目しておきたいのが、神々がどんな性格を持っていて、人間とどう付き合っていたのかというポイント。この部分に、ギリシャ神話と北欧神話の世界観のちがいがくっきり表れてくるんです。

人間くさいギリシャの神々

ギリシャの神さまたちは、とにかく人間くさい!うれしければ笑うし、ムカついたら怒る。しかも嫉妬もするし、恋にも落ちる。

たとえば最高神のゼウスは、妻のヘラに怒られつつも浮気を繰り返すお騒がせキャラ。アポロンは人間の女性に恋してはフラれて、落ち込むこともありました。

こういう神々の姿って、ただのファンタジーじゃなくて、人間の心の動きそのものを映しているんですね。

だからこそ、当時の人々は神さまを「雲の上の存在」みたいに遠くから拝むんじゃなくて、

どこか親しみやすくて、ちょっと身近な存在

として感じていたんです。

厳格で運命に縛られた北欧の神々

いっぽう北欧の神々はというと……ちょっと雰囲気が違います。

たとえばオーディンやトールといった神々は、ものすごい力や知恵を持っているんだけど、それでも運命のルールからは逃げられない。

オーディンなんて、知恵を手に入れるために片目を差し出したり、世界樹ユグドラシルに自分の体を吊るしたりと、命がけの努力をするんですが……それでも最後にはラグナロクで命を落とす定め。

神さまでさえ、運命には勝てない──そんな覚悟がにじみ出た世界なんですね。

自由奔放なギリシャの神々とは、まるで正反対です。

人間との関係性の違い

ギリシャ神話では、ヘラクレスやペルセウスのように、神の子として生まれた人間が大活躍して、ついには神々の仲間入りを果たす……なんてこともありました。

人間にも、神々と肩を並べるチャンスがあったんです。

でも北欧神話では、人間はあくまで神々とともに戦い、そして一緒に滅んでいく存在。

たしかに勇気ある戦士たちは称えられるけど、それは一瞬の輝き。最後には滅びに巻き込まれる運命から逃れられないんです。

ほんのわずかな違いに見えて、じつは神話全体のメッセージを左右する、大きな分かれ道なんですね。

つまり神々と人間の関係の描かれ方ひとつを取っても、ギリシャと北欧では世界観が大きく異なっていたのです。

|

|

|

宇宙観と終末思想の違い

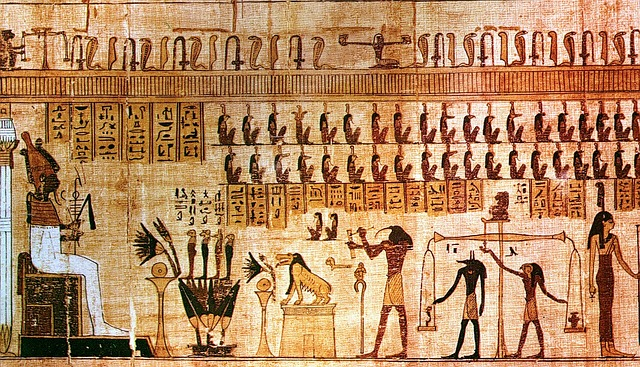

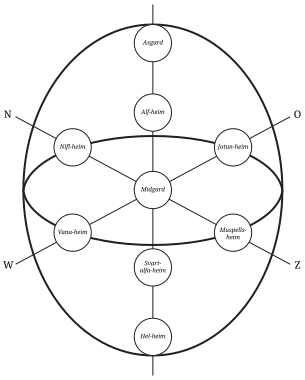

九界で表す北欧神話の宇宙観

世界樹ユグドラシルを中心に九つの世界が相互につながる構造で描かれる。ギリシャ神話との違いとして、オリュンポス中心の垂直的秩序よりも多層・水平的な世界観が強調される。

出典:Photo by Rehua (SVG author), based on Ben Pirard / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『Nine_worlds_of_Norse_mythology』より

次に見ておきたいのは、この世界がどうできて、どんな未来をたどっていくのかという考え方。ここでも、ギリシャ神話と北欧神話ではまったく違う物語を描いているんです。

秩序を築くギリシャ神話

ギリシャ神話のはじまりは、なんとカオス(混沌)。そこからガイア(大地)とウラノス(天空)が生まれて、さらにその子どもたちのクロノス、そしてゼウスへと、神々の世代交代が続いていきます。

このバトンリレー、裏切りや戦いも多いんですが、最終的にはゼウスがトップに立って秩序ある世界をつくる、という流れになるんですね。

つまり、ギリシャ神話の宇宙観は「混沌から秩序へ」という一直線の物語。どんどん世界が整っていく感じです。

破滅に向かう北欧神話

北欧神話ではちょっと様子が違います。中心にはユグドラシルという世界樹が立っていて、そこから九つの世界が広がってる……という構造自体はちゃんとあるんですが、

この世界、実は最初から終わりの予兆を抱えているんです。

そしてやがて訪れるラグナロクでは、オーディンをはじめ多くの神々が命を落とし、炎と氷がぶつかって世界は滅亡。

ギリシャ神話が「秩序の完成」を目指すのに対して、北欧神話は「滅びの確定」へと進んでいく。

この方向性の違い、ものすごく象徴的です。

再生と循環の思想

でも、北欧神話の終末はただのバッドエンドではありません。

ラグナロクのあと、焼け野原になった世界には新しい命が芽生えてきます。緑が戻り、生き残った神々や人間が新しい世界を築いていくんです。

つまり、北欧神話は「破壊と再生」がセットになった循環の物語。

まっすぐ進んで秩序を完成させるギリシャ神話とは、真逆の世界観ですね。終わりが新たな始まりにつながっている──そこに深い哲学があるのです。

宇宙の始まりから終わりまでの物語構造そのものが、ギリシャは「秩序の完成」を目指し、北欧は「滅びと再生」を繰り返すという違いを示していたのです。

|

|

|

英雄譚と戦いのモチーフ

シグルドがファヴニルを討つ場面の挿絵

シグルドは竜を討つ北欧神話の英雄として描かれる。ギリシャ神話の英雄との違いとして、運命や呪いの鎖に絡め取られる物語構造が強く、個人の栄光より一族の宿命と復讐が前面に出る。

出典:Photo by Arthur Rackham / Wikimedia Commons Public domain

最後に比べてみたいのは英雄たちの活躍について。神々と同じくらい、英雄の姿にもその文化の価値観がぎゅっと詰まっているんです。

試練と知恵を重んじるギリシャの英雄

ギリシャ神話の英雄たちは、何といっても試練を乗り越えてこそ輝く存在。

たとえばヘラクレス。十二の功業で怪物と戦ったり難題に挑んだり……たしかに怪力の持ち主なんだけど、それだけじゃない。知恵と忍耐力も兼ね備えた、バランス型の英雄なんですね。

そしてもう一人の代表格がオデュッセウス。この人は力よりも知恵と策略で数々の危機をくぐり抜けていきます。

つまりギリシャの英雄って、

「個人の知恵と栄光で道を切り拓く存在」

なんです。ある意味、人間がどこまでやれるのかっていう「理想のかたち」だったんですね。

戦いと死に殉じる北欧の英雄

それに対して、北欧神話の英雄──たとえばシグルドなんかは、もっと戦士っぽさ全開。

彼らは剣と勇気で自らの価値を示し、たとえ命を落としてもヴァルハラで神々と一緒に戦うという名誉を得る。それが最高のご褒美なんです。

だから、北欧の英雄譚では

勝ったか負けたかより、「どれだけ命がけで戦ったか」

が大事。戦うこと自体が誇りであり、英雄であることの証だったんですね。

戦いと運命の重なり

そしてもうひとつ、北欧の英雄には運命がつきまとう。

どれだけ頑張っても、彼らの戦いは滅びが決まっている未来に向かって進んでいくんです。だけど、それでも逃げずに堂々と戦いに挑む姿──それこそが美徳とされたんですね。

ギリシャの英雄たちが「勝利と知恵」で輝いたのに対して、北欧の英雄たちは「滅びを受け入れる勇気」で語り継がれた。

ここにも、ふたつの神話世界が大切にしていた“生き方の美学”の違いが、はっきりと浮かび上がってくるんです。

つまり英雄の姿の描き方にも、ギリシャは「個人の栄光と知恵」、北欧は「戦いと運命の受容」という違いが色濃く表れていたのです。

|

|

|