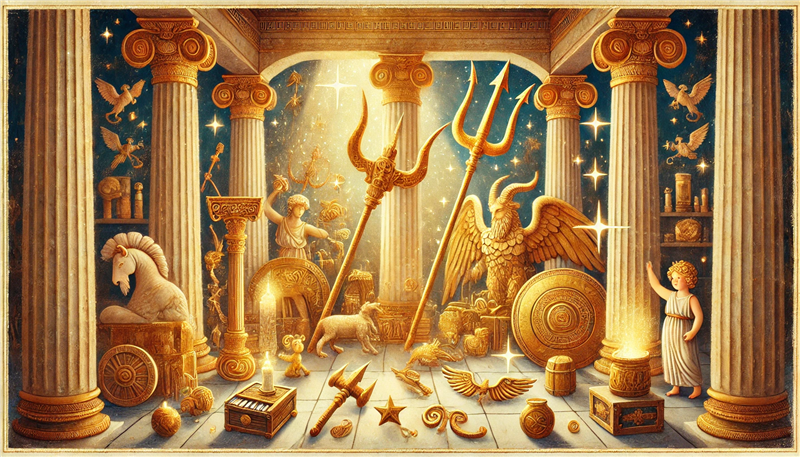

音楽が紡ぐ神話の世界──ギリシャ神話における重要な楽器とその伝説

古代ギリシャ神話の世界では、音楽はただの娯楽じゃなかったんです。神々や英雄たちの物語を、もっと深く、もっと鮮やかに彩る、大事な“音”の魔法でした。

楽器の音色は、神秘や自然とのつながりを表すものとして描かれていて……たとえばアポロンやオルフェウスの竪琴は、神々と人の心をふんわり結びつける力を持っていましたし、パンの笛なんかは、山や森に響く「自然の声」そのものだったんです。

それだけじゃありません。アテナとマルシュアスのダブル・フルートにまつわるエピソードなんかは、音楽にひそむ「誇り」と「傲慢」の境界線を考えさせてくれるような、ちょっと切なくて深いお話なんですよね。

古代ギリシャにおいて、音楽は神さまと自然と人間をやさしく結ぶ“調和”の物語だった──そう言ってもいいんじゃないでしょうか。

|

|

|

|

|

|

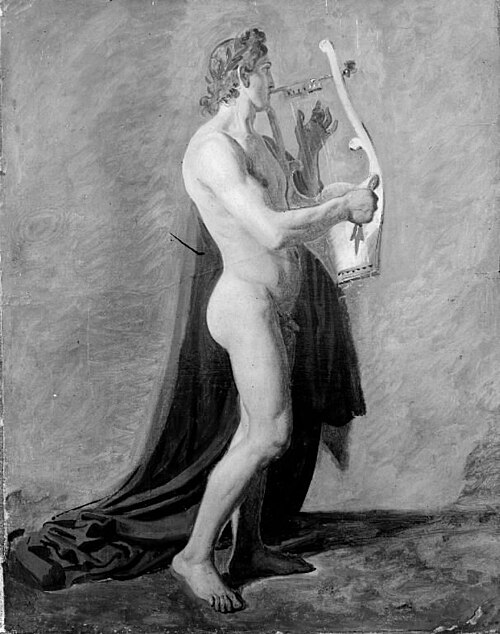

竪琴──アポロンとオルフェウスをめぐる物語

竪琴を奏でるアポロン

音楽と詩の神アポロンが竪琴を奏でる場面で、神話世界における芸術と調和の理想を象徴する図像。

出典:Photo by Statens Museum for Kunst (コンスタンティン・ハンセン, 1846)/ Wikimedia Commons CC0 1.0

竪琴って、ギリシャ神話の中でも特に意味深い楽器なんです。とくにアポロンが奏でる竪琴は、ただ音を鳴らすだけじゃなくて、調和と秩序そのものを表すシンボルでした。

その響きは、音楽っていう枠を超えて、宇宙全体のバランスや人の心の静けさまで映し出す……まさに「神と世界をつなぐメロディ」だったんですね。

アポロンと竪琴

アポロンは音楽と芸術の神。彼が竪琴を爪弾くと、その音色は自然を鎮め、人の心まで穏やかにしてしまうほどだったと言われています。

竪琴はアポロンの神性を象徴する存在であり、芸術には「世界を整える力がある」っていう考えを形にしたような楽器だったんです。

オルフェウスの竪琴

もうひとり、竪琴の名手といえばオルフェウス。彼の演奏はなんと冥界の王ハデスの心を動かして、亡くなった妻エウリュディケを返してもらえるほどの力がありました。

彼の竪琴の音色は、木々や岩までも引き寄せ、死者の魂すらやさしく慰めるほど。音楽にこめられた愛と悲しみが、そのまま物語の芯になっているんですよね。

竪琴の由来

そもそも竪琴を最初に作ったのは、いたずら好きで有名なヘルメス。なんと、亀の甲羅に弦を張って、自分で竪琴を作っちゃったんです。

それをアポロンに贈ったことで、この楽器は神々のあいだをめぐる贈り物となり、やがて人間の世界にも伝わっていきました。信仰と芸術の象徴として、大切にされていったんですね。

つまり竪琴は、調和や愛を象徴し、神々と人間の物語をつなぐ楽器だったのです。

|

|

|

パンの笛──牧神と自然の調べ

パンの笛っていうのは、野山をかけまわる牧神パンにとって欠かせない相棒のような楽器でした。その音色はどこまでも素朴で、まるで自然そのものが息づいてるかのように響いたんです。

派手さはないけど、森のざわめきや風の音、小川のせせらぎみたいな、心にそっと寄り添う音。そんなところが、神話の中でも特別な存在だったんですね。

パンの笛の誕生

伝説では、パンが恋をしたニンフシュリンクスが、逃げる途中で葦に変わってしまいます。パンはその葦を集めて、笛を作ったんですね。それがパンフルートのはじまり。

つまりこの笛には、片想いの切なさや、叶わなかった恋の余韻がそのままこもっていたんです。パンの奏でる音には、自然のやさしさと、どこか寂しさがにじんでいたんでしょうね。

自然との調和

この笛の音って、風に揺れる木の葉の音、小さな川のささやき──そんな自然の声にそっくりだったんです。山や森で聴こえてくるその旋律は、人の心に静かに染みわたってきたんですよ。

だからこそ、この笛は自然と人をつなぐ象徴として、大事にされていたんです。「自分たちも自然の中に生きているんだな」って思い出させてくれる音だったんですね。

牧歌的な祭りと笛

農作業や牧畜にまつわるお祭りの場面でも、パンの笛はよく登場します。笛の素朴な音が響く中で、人々は自然に感謝して、実りや豊かさを願ったんです。

この笛はまさに、人と自然をつなぐ架け橋のような存在。音楽を通して、「私たちは自然のリズムの中で生きてるんだよ」っていう感覚を呼び覚ましていたんですね。

つまりパンの笛は、自然と調和し、素朴さの中に神話的な意味を宿す楽器だったのです。

|

|

|

アイュロス(ダブル・フルート)──アテナとマルシュアスの競演

アイュロスを吹く奏者(アッティカ赤絵キュリクス)

古代ギリシャの二本管の管楽器アイュロスの演奏場面。発明に関わる神話ではアテナが投げ捨てた楽器をマルシュアスが拾い、のちに音楽比べへと発展する物語で知られる。

出典:Bibi Saint-Pol(著作権者) /Public domain

アイュロス(ダブル・フルート)は、二本の管を同時に吹くという、ちょっと変わった楽器なんです。その音は分厚くて力強くて、ひとたび響けば印象に残るほど。ギリシャ神話でも、その存在感はなかなかのものでした。

とくにアテナとマルシュアスをめぐる物語の中で、この笛は音楽の魅力と、その裏にひそむ危うさを象徴するものとして登場してきます。

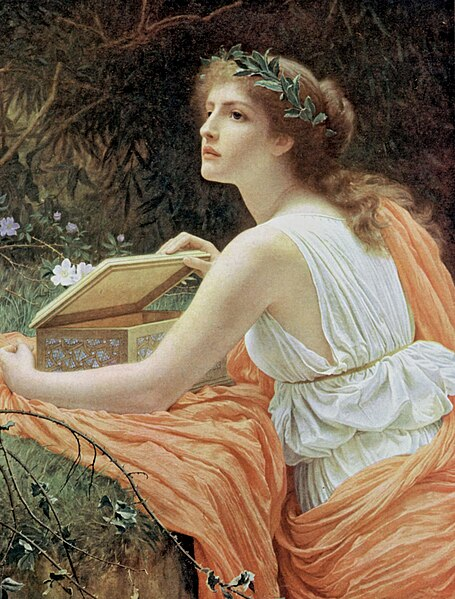

アテナと笛の発明

もともとこの笛を作ったのは、なんとアテナ。彼女が最初にアイュロスを発明したって伝えられてるんです。

でもね、吹いてみたら頬がぷくーっと膨らんじゃって……それを鏡で見たアテナは、「ちょっとこれは美しくない!」ってなって、あっさり笛を放り出してしまいました。

その置き去りにされた笛を拾ったのが、マルシュアス。ここから、彼の運命が大きく動き出すことになるんです。

マルシュアスの挑戦

マルシュアスは笛の音にどんどん自信をつけていき、ついには音楽の神アポロンに勝負を挑みます。「自分の音のほうが美しい」と本気で思ってたんでしょうね。

実際、その演奏は聴く人をうならせるほどだったといいます。でも最終的には、アポロンの竪琴の前に敗れてしまうんです。このエピソードは、「音楽における傲慢(ヒュブリス)」と「神に挑むことの代償」を教えてくれる、ちょっと怖いお話でもあります。

競演の教訓

負けたマルシュアスは、神の怒りを買ってとても厳しい罰を受けることになります。でもこの話が伝えたいのは、ただの残酷な結末ではありません。

どれだけ人間の芸術が素晴らしくても、神の領域には軽々しく踏み込んじゃいけない。音楽の力と、それが持つ限界──その境目を教えてくれる象徴として、この競演の物語はいまでも語り継がれているんです。

このお話はアテナに織物で挑んで、蜘蛛に変えられたアラクネの伝説に通づるものがありますね。

|

|

|