大気を操る力──ギリシャ神話における「風の神」とは誰か?

古代ギリシャの人たちにとって風って、ただの空気の流れじゃなかったんです。

日々の暮らしに直結する、ものすごく大事な存在でした。

そよ風が吹けば、船はスイスイ進んでくれるし、畑にはうるおいをもたらしてくれる。

でもひとたび突風が吹き荒れれば、船は沈み、育てた作物もなぎ倒されてしまう──まさに味方にも敵にもなる力。

だからこそ風は、単なる自然現象じゃなくて神々の意思として語られるようになったんですね。

人間の運命を揺さぶるものとして、神話の中でも重要な役割を担っていきます。

「恵み」と「破壊」の両方を運んでくる──風はそんな二面性を持つ、ちょっとこわくてありがたい力だと信じられていたのです。

|

|

|

|

|

|

アイオロス──風を束ねる支配者の役割

オデュッセウスに風を授けるアイオロス

風の王アイオロスが航海者オデュッセウスに順風を封じた袋を与える場面で、神々の思惑が人の運命を左右する寓意が込められている。

出典:Isaac Moillon(1614 - 1673)/ Wikimedia Commons Public domain Mark 1.0より

アイオロスは、ギリシャ神話に登場する風の支配者。

あのゼウスから「風を閉じ込める袋」を託されたという、ちょっと不思議で重要な役割を持った存在なんです。

四方八方から吹いてくる風を一つにまとめて管理する──そんな彼の姿は、自然の巨大な力を人のかたちに置き換えたようなイメージだったのでしょうね。

風を操る力

叙事詩『オデュッセイア』には、漂流中のオデュッセウスがアイオロスから「風の袋」を授かる場面が出てきます。

この袋、ちゃんと使えば追い風になって航海を助けてくれるのに──仲間たちが中身をこっそり見ようとして袋を開けちゃうんです。

その瞬間、袋の中の風がドバーッと飛び出して嵐が発生、せっかく近づいていた故郷からまた遠く離れた海へ逆戻り。

この話はつまり、「自然って利用するのはできても、コントロールしきれるものじゃないよ」という教訓でもあるんですね。

調停者としてのアイオロス

アイオロスは、ただ風を操るだけの存在じゃありません。神々と人間のあいだをつなぐ調停者としても描かれています。

風って気まぐれで読めない存在ですけど、それをうまく管理して秩序を保っていたのが彼だったんです。

つまりアイオロスは、「自然を暴れさせる神」じゃなくて、「自然と上手につきあうための管理者」。

人々が自然に抱いていた恐れと希望の両方を象徴していたんですね。

自然と人間の境界

風の袋を持つアイオロスの存在って、自然と人間の関係性そのものを物語っているんです。

風はうまく使えば航海の助けになるけど、ちょっと扱いを間違えるとあっという間に災いに変わってしまう。

「使い方次第で恵みにも破滅にもなる」──それが風の本質。

そしてそれは、人間が自然とどう向き合うかというテーマにもつながっていたんですね。

つまりアイオロスは、風を束ねることで自然の秩序を形づくる支配者だったのです。

|

|

|

アネモイ──北風・南風・東風・西風を司る四風神

北風の神ボレアスを描いたレリーフ/アンドロニクス・キュレステスの時計塔

─ 出典:Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より ─

ギリシャ神話にはアネモイと呼ばれる四風神が登場します。

それぞれが東西南北の風をつかさどる神さまで、自然界と人間の暮らしをつなぐ、とっても大事な存在だったんです。

特に船乗りや農民たちにとって、風の動きはまさに運命を分ける力。

風の神々がちょっと気を変えるだけで、豊作が飢饉になったり、穏やかな航海が嵐に変わったりする──そんなふうに信じられていたんですね。

北風の神ボレアス

ボレアスは、冷たくて荒々しい北風を司る神。

たくましい体をした巨人の姿で描かれることが多くて、彼がひとたび息を吹きかければ、大地は凍りつき、海も荒れまくり。まさに「冬の暴れん坊」といった存在です。

でもその一方で、アテネの守り神として敵の船を沈めたという伝説も残っているんです。

つまりボレアスは破壊と守護、両方の顔を持った神だったわけですね。

南風・東風・西風の神々

ノトスは、湿った空気を運んでくる南風の神。

夏になると彼の風が吹き、激しい雨や嵐をもたらすこともありました。作物に恵みの水を届けてくれる反面、洪水や病気の原因にもなる、ちょっと厄介な神さまでもあったんですね。

エウロスは、気まぐれでコントロールしにくい東風の神。

その予測不能な性格は、航海士たちにとって大きな悩みのタネでした。

そしてゼピュロスは、やわらかな西風を吹かせる神。

春の訪れとともに花や緑を運んでくる、どこか優しい雰囲気の神さまとして愛されていました。恋愛や豊穣にも関わる存在として、詩や物語の中でもよく登場しています。

人々の生活との結びつき

この四風神たちは、古代の人々の暮らしとがっつり結びついていました。

農民たちは収穫を願って彼らに祈り、航海士たちは安全な風を得るために祭壇で供物を捧げたそうです。

風は命を支える恵みでもあり、ときに命を奪う脅威でもある──だからこそ、アネモイはいつの時代も「敬意」と「恐れ」が入り混じった対象だったんですね。

つまりアネモイは、方角ごとに風を司り、人々の暮らしを左右する存在だったのです。

|

|

|

風の象徴性──航海・天候・運命を左右する自然の力

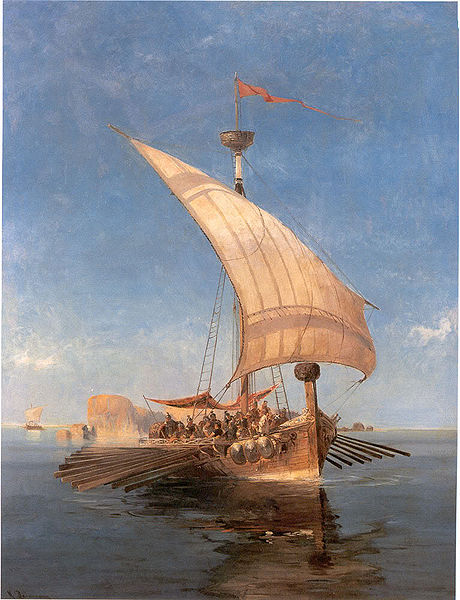

アルゴー船の船出

─ 出典:コンスタンティノス・ヴォラナキス作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

これまで見てきたように、風は古代の人たちにとって、単なる自然の動きではありませんでした。

目には見えないけれど、はっきりと暮らしに影響を与える。そんな風の力は、航海や農業、さらには人生の流れそのものを左右する象徴的な存在として捉えられていたんです。

風ひとつで生き延びることもあれば、あっけなく命を落とすこともある──それほどに、風は重みを持っていたんですね。

航海と風

地中海を渡る航海者たちにとって、風はまさに命綱でした。

追い風が吹けば、船はスイスイ進んで旅は順調。でも逆風にあおられたり、突然の嵐に巻き込まれたりすれば、あっという間に船は転覆。命の危機に直結します。

だからこそ、出航の前には風の神々に祈りと供物を捧げて、順風満帆を願ったんですね。

風は航海の成否を決める力。それは誰にとっても切実な現実だったんです。

風と天候の変化

風は、天気の変化をいち早く知らせてくれる自然のサインでもありました。

風向きや風の強さを読み取ることで、雨が近いとか、嵐が来るといった予兆が感じ取れたんです。

つまり風を読む力は、単なる技術じゃなくて生き抜くための知恵。

自然の声を聞く手段として、風はとても大切な存在だったんですね。

風と運命の比喩

そして風は、運命そのもののたとえにも使われてきました。

「風向きが変わる」って言葉が、人生の流れが変わることを意味するように、昔の人も風に未来を重ねて見ていたんです。

風は、人の運命そのものを吹き分ける存在。

だから人々は、風に対してただ感謝するだけじゃなく、ちょっと怖いくらいの敬意をもって接していたのでしょうね。

つまり風は、自然の恵みと脅威を併せ持ち、人々の運命を左右する象徴だったのです。

|

|

|