ディオニュソスの「狂気を引き起こす」能力とそれにまつわる伝説

古代ギリシャ神話の中でディオニュソスは、ちょっと変わった立ち位置の神様です。葡萄酒と歓喜、そして狂気──この三つを一度に司っているんですね。

彼の存在は、人々に楽しさや自由をもたらすものでした。けれど同時に、抑えがたい熱狂や、時には破壊までも引き起こしてしまう。そのアンバランスさが、まさにお酒の持つ両面性を映しているんです。

ディオニュソスは「解き放たれる喜び」と「理性を失う恐ろしさ」をあわせ持つ神なんですね。

人間の中にひっそりと眠っている本能や衝動、それをぐいっと表に引き出してしまうような力。そんな危うさと魅力が、彼の物語にはたっぷり詰まっています。

つまり、ディオニュソスの神話って、「歓喜と狂気が背中合わせで存在する世界」を描いた伝説なんです。

|

|

|

|

|

|

葡萄酒と狂気の神──ディオニュソスの起源と本質

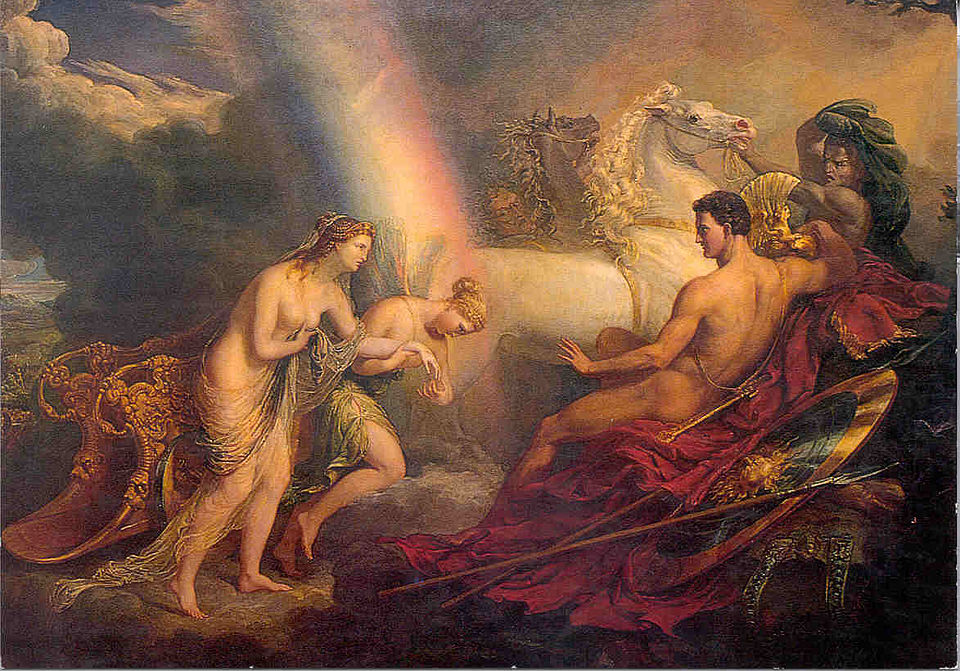

葡萄酒と果物に囲まれた若いディオニュソス

葡萄酒と果物に囲まれた若いディオニュソス(ローマ名バッカス)が物憂げに身を傾ける姿

出典: Photo by Google Arts & Culture / Wikimedia Commons Public domainより

ディオニュソスは、ゼウスと人間の女性セメレの間に生まれた子ども。

その誕生からして、もう波乱に満ちていました。

セメレはゼウスに「本当の姿を見せて」と願ってしまったんです。けれど、神の姿は人間には強すぎるもので……彼女は神々しい閃光に焼かれて命を落としてしまいます。

そのときセメレのお腹にいたディオニュソスは、ゼウスによって救われ、自分の腿に縫い付けられて育てられるんです。

こうして生まれた彼は、神と人間の境界を超えた特別な存在となったんですね。

葡萄と酒の象徴

ディオニュソスは葡萄と葡萄酒を人々に授けた神様として知られています。

お酒って、ただの嗜好品じゃありませんよね。楽しみや人とのつながり、そしてときには心の奥にある何かを解き放つ力を持っていたんです。

だから彼は歓喜と狂気をあわせもつ神とも呼ばれました。

お祭りや宴ではいつも彼の名が呼ばれ、人々は日常を忘れて思いっきり笑ったり踊ったりしていたんです。 ディオニュソスは「心の枷を外してくれる神」として、たくさんの人に愛されていたんですね。

境界を越える神

ディオニュソスは、ただの酒の神じゃありません。

人と神、秩序と混沌、生と死──そんな境界線をゆらりと越えてしまう、特別な存在でした。

彼の祭りでは、みんなが仮面をかぶって踊ります。身分も立場も関係なく、貴族も農民もいっしょになって盛り上がる。

その空間では、ディオニュソスが「日常のルールを取っ払って、みんなを自由にする神」であることが、自然と伝わってくるんですね。

芸術と演劇との関係

実はディオニュソスの信仰は、ギリシャ演劇の発展にも大きな影響を与えているんです。

アテナイで開かれていたディオニュシア祭では、悲劇や喜劇が上演されていて、そこに集まった人々は物語を通じて喜びや涙を共有しました。

演劇って、笑ったり泣いたり、心を動かされるものですよね。

まさにそれはディオニュソスのもたらす「狂気と解放」の体験だったんです。

つまり、ギリシャ演劇は単なる娯楽ではなく、ディオニュソスの力が文化として形になったもの。

彼の存在こそが、ギリシャ文化の土台を作ったと言ってもいいのかもしれません。

つまりディオニュソスは、酒と狂気をもたらし、境界を越えて人々を解放する神だったのです。

|

|

|

狂気を引き起こす力──信徒を熱狂と破壊へ導く能力

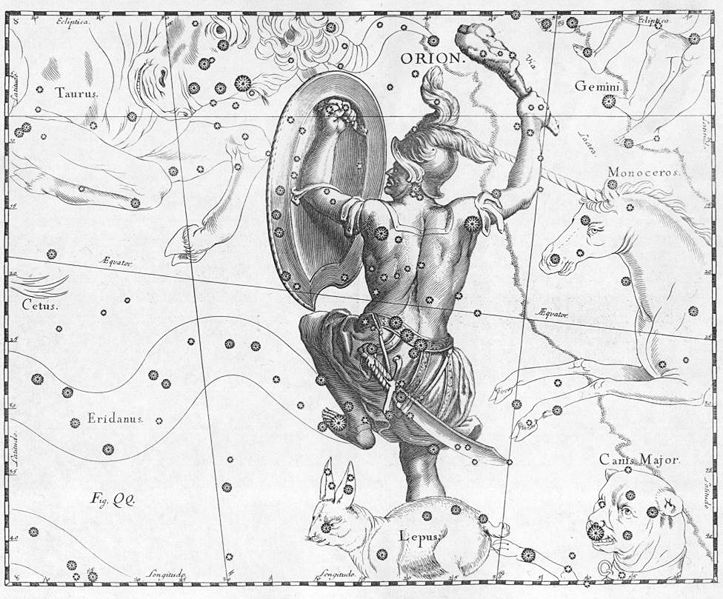

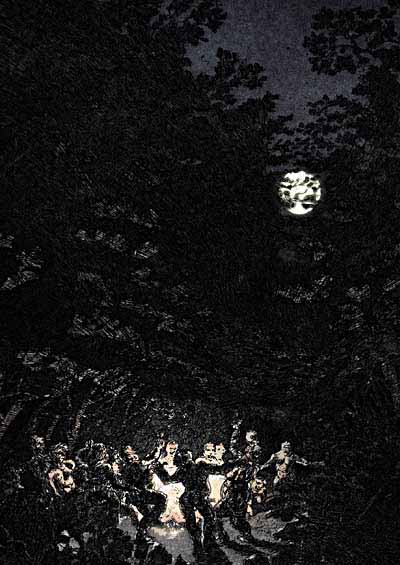

ディオニュソスの祭礼

酒神ディオニュソスを讃え、バッカイが舞と音楽で恍惚の祝祭に没入する情景を表す。

出典:Wolfram Gothe (author) / Creative Commons CC BY-SA 3.0 / title『Bacchanal』より

ディオニュソスの力の中でも、とくに異彩を放っているのが狂気をもたらす力でした。

彼を信仰する女性たち──マイナスあるいはバッカイと呼ばれる人々は、その力にとり憑かれたように、日常を忘れて踊り狂い、歌い叫ぶようになっていくんです。

でもこの狂気は、ただの乱れじゃありません。

人間の理性を突き抜けてしまうほどの、神の力そのものとして体験されていたんですね。

忘我の陶酔

ディオニュソスの信徒たちは、葡萄酒を飲み、音楽と舞に身をゆだねていきます。

そのうちに、もう自分が誰かもわからなくなるくらいの恍惚状態に……。

それは単なる酔っ払いとは違って、「神に憑かれた」ような、ある意味で神聖な時間だったんです。

普段の社会的な制約から解き放たれて、心が自由になる瞬間──そうとらえられていました。

でも同時に、その状態にはコントロール不能な危うさも潜んでいたんです。

破壊的な狂気

陶酔が極限に達すると、信徒たちはもう誰にも止められなくなっていきます。

動物を素手で引き裂いたり、場合によっては人間すら襲ってしまうことがあったと伝えられているんですね。

狂気は創造や歓喜の源であると同時に、破壊と恐怖をも生む力。

まさにディオニュソスの本質──「歓びと恐れは、紙一重のもの」ということを物語っています。

神の罰としての狂気

さらに恐ろしいのは、ディオニュソスが狂気を罰として使うこともあったという点です。

彼の存在を否定した者、信仰を拒んだ者には、理性を奪うような狂気を与え、家庭や国そのものを混乱と破滅へ導いてしまう……。

彼にとっての狂気は、楽しみの延長ではなく「神の威厳」を示す手段でもあったんですね。

だからディオニュソスは、人間に「自由」と「破滅」という両極端の贈り物を同時に与える、畏れられる存在だったのです。

つまりディオニュソスの狂気は、人々を解放すると同時に破壊へ導く、両義的な神の力だったのです。

|

|

|

王と都市を揺るがす伝説──ピロメウスやペンテウスの悲劇

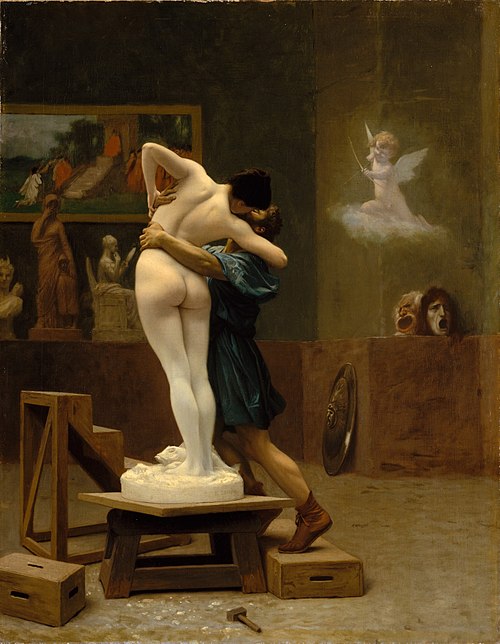

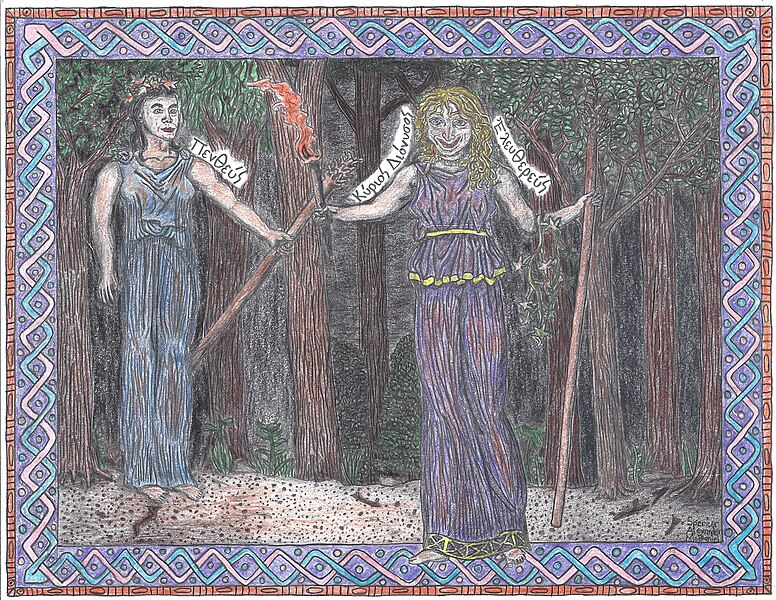

ディオニュソスに導かれるペンテウス

酒神ディオニュソスに女装させられたテーバイ王ペンテウスが森へ誘われる場面。酒の狂気が人の判断を奪い、破滅へ転がり落ちる寓意。

出典:Katolophyromai(著作権者) /Creative Commons CC BY-SA 4.0(画像利用ライセンス)より

ディオニュソスの狂気の力は、ときに一人の人間を超えて、都市全体を飲み込むほどのものになります。

その代表が、テーバイの王たち──ピロメウスとペンテウスにまつわる悲劇です。

これは単なる個人の不運ではなく、「神の力を軽んじることが何を招くのか」を物語る、ぞっとするような警告でもあったんですね。

ピロメウスの悲劇

テーバイの王ピロメウスは、ディオニュソスを神として認めようとしませんでした。

その結果、彼は神によって狂気を与えられてしまいます。

そしてなんと、自分の息子をぶどうの木と錯覚し、手にかけてしまうんです。

信じがたい話ですが、これは「父の愛ですら神の怒りの前では簡単に崩れてしまう」という、強烈なメッセージでもあったんですね。 神を侮ることがどれほど恐ろしい結果をもたらすのか──古代の人々にとっては、心に深く刺さる話だったはずです。

ペンテウスの末路

ピロメウスの孫にあたるペンテウスも、やはりディオニュソスの神性を否定し、その祭りを禁じた王でした。

けれど彼もまた、ディオニュソスの術中に落ちてしまいます。

神に導かれるまま森へ足を踏み入れた彼は、マイナスたちに神の敵とみなされ、引き裂かれてしまうんです。

王の理性も、神の狂気の前では無力だった──

これは、どれだけ権力を持っていても、神の意思に逆らえば破滅が待っているという、古代的な世界観の象徴でした。

都市を揺るがす力

ディオニュソスの怒りは、ただ個人に降りかかるだけではありません。

彼を拒んだ都市そのものが、秩序を失って狂乱に包まれる──そんなふうにも語られているんです。

つまり、ディオニュソスは「信じる者には喜びを、拒む者には破滅を」もたらす存在。 都市や社会全体に、信仰の意味と秩序の在り方を突きつける神だったんですね。

彼の物語は、神話を通して「何を信じるか」が運命を左右する時代の感覚を、私たちに今も伝えているのかもしれません。

つまりディオニュソスの伝説は、狂気を拒んだ王や都市が破滅へと導かれるという、神の恐ろしい力を伝えていたのです。

|

|

|