ギリシャ神話とキリスト教の違いとは?神々の物語と一神教の世界観

古代からずっと語り継がれてきたギリシャ神話と、世界各地に広がり続けているキリスト教。どちらも人の心に深く根を下ろして、文化や価値観を育ててきた大事な物語たちです。

でも、このふたつ──よくよく見てみると、そもそも「世界の見え方」そのものがぜんぜん違うんです。

ギリシャ神話では、たくさんの神さまたちが登場して、人間みたいに恋したりケンカしたり、自由気ままに動き回ります。一方、キリスト教ではただひとりの神がこの世界を創り、すべてを見守る存在として語られています。

つまり、多神教と一神教。これだけでも大きな違いですよね。

そしてそこから見えてくるのが、「神と人の距離感」や「救いとは何か」っていう、根っこの考え方の差なんです。

神さまたちとにぎやかに生きるか、絶対的な神のもとで生きるか。──その選び方が、文化のかたちも運命のとらえ方も、大きく変えていったんですね。

|

|

|

|

|

|

多神教と一神教の根本的な違い

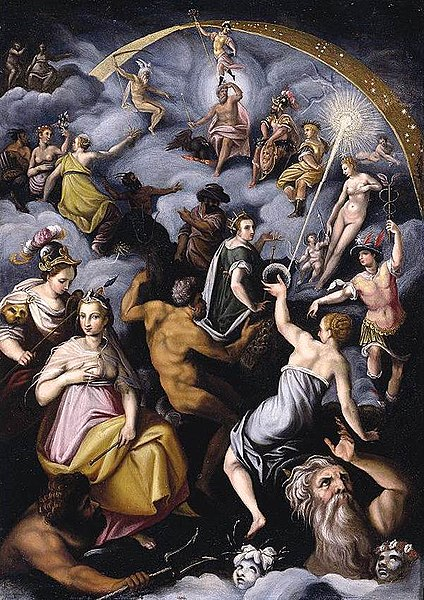

オリュンポス十二神(ニコラ=アンドレ・モンショー 1754 - 1837)

ゼウスを中心に、アテナやアポロン、アルテミス、ポセイドン、アフロディテなど主要神を同一画面に配した群像画。キリスト教とは異なる多神教の体系で、自然や人間生活を分担する神々を祀る信仰の中心となった。

出典:Photo by Nicolas-Andre Monsiau / Wikimedia Commons Public domainより

まずは押さえておきたいポイント。それは神さまの「数」と「性格」の違いです。

ギリシャ神話にはオリュンポス十二神をはじめ、海・空・冥界・森など、いろんな場所を担当する神さまたちがわんさか登場します。たとえば漁師はポセイドンに海の安全を祈るし、農夫はデメテルに豊作をお願いする。まさに「生活と直結」って感じなんです。

それに対してキリスト教では、たったひとりの神がこの世界すべてを創り、導いているという考えが土台にあります。ここがまず、大きく違うんですね。

多神が織りなすにぎやかな世界、ギリシャ神話

ギリシャ神話に出てくるゼウス、ポセイドン、アテナたちは、それぞれが専門分野を持っていて、しかも感情たっぷり。

ゼウスは頼れる王様だけど浮気性で嫉妬深いし、ポセイドンは気分屋の荒波みたいな性格。アテナは知恵と戦いの女神で、冷静だけど情にも厚い。

そして神々はよくケンカします。恋もします。ときには人間を巻き込んで大騒動になることも。

そんな“神と人が同じ土俵にいるような世界”だったからこそ、古代の人々は神話をリアルに感じていたんでしょうね。

完全無欠のひとり神、キリスト教

一方のキリスト教の神は、全知全能・永遠不滅・完全無欠。ほかの神と争うこともなければ、人間に嫉妬するなんてこともありません。

この神はすべてを超越した、ただひとつの存在なんです。だから信仰のスタイルもぜんぜん違ってきます。

ギリシャ神話が「神も人間も同じ物語の中にいる」って世界観なら、キリスト教は「人間は神に仕える存在」として、きっちり線を引いている感じ。

距離が近いか、遠いか。ここが根っこからの違いなんです。

世界の始まりも正反対

世界がどうやって始まったのか──このスタート地点も、それぞれ大きく違います。

ギリシャ神話では、はじめにあるのはカオス(混沌)。そこからガイア(大地)やウラノス(天空)が生まれて、神々と巨人がドンパチやって、最終的にゼウスが頂点に立つ……という流れ。

つまり、「混乱から少しずつ秩序ができあがっていく」って物語なんですね。

でもキリスト教では、最初から神の言葉で世界がきっちり作られます。

「光あれ」と神が言えば光ができて、空も海も動物も人間も、ぜんぶ順番に創造されていく。はじめから整った秩序の世界が登場するんです。

カオスを乗り越える神々と、はじめから秩序をもたらす神。この差が、それぞれの宗教や文化に大きな影響を与えていくことになるんですね。

つまり神の数や性格のあり方が、二つの神話・宗教を根本から分けていたのです。

|

|

|

神と人間の関わり方の対比

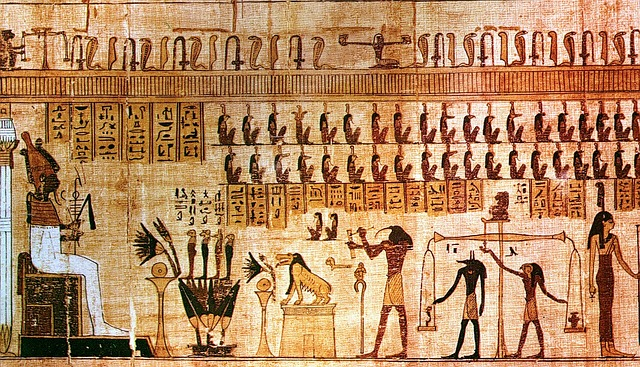

アンドレイ・ルブリョフ作『至聖三者(聖三位一体)』

三位一体の神を天使の集いを描いた絵。キリスト教神話では、ギリシャ神話のような神々の力比べの物語ではなく、唯一神と人間の関わり方を祈りや礼拝、救済の歴史として捉える視点が強調される。

出典:Photo by Google Art Project / Wikimedia Commons Public domainより

次に見ておきたいのが、神さまと人間がどんなふうに関係していたのかってところ。遠くから崇める存在だったのか、それともすぐそばにいるような存在だったのか──その違いが、神話や信仰のかたちを大きく左右していたんです。

人間くさくて近しい神々

ギリシャの神々って、とにかく人間っぽい。感情的で、気まぐれで、すぐ怒るし、気に入った人間にはえこひいきもする。

だから神と人との境界線もあいまいで、英雄や半神半人の存在が自然と生まれてくるんですね。たとえばヘラクレスやアキレウスなんかは、神の血を受け継ぎながらも人間として生き抜いた存在。

彼らは、神の世界と人の世界をつなぐ架け橋みたいな存在だったんです。

こんな物語があるからこそ、「人間でも努力しだいで神に近づけるかも…!」っていう、ちょっとした希望が生まれていたのかもしれませんね。

絶対的に上にいる神

それに対してキリスト教では、神は人間を創った存在。すべての命のはじまりであり、終わりでもある。

信者は神の子として愛されてはいるけれど、神と同じ立場に立つなんてことはありません。

常に上から人間を導く、完全無欠な存在──それがキリスト教の神さまです。

この上下関係は、信じる人たちにとって安心感や秩序をもたらす一方で、「従うこと」を通して生き方を学ぶ、そんな構造になっていたんですね。

ギリシャ神話の神々と比べると、かなり厳格で、ブレのないイメージです。

奇跡のスタイルもぜんぜん違う

ギリシャ神話に出てくる「奇跡」って、けっこう神さまたちの気まぐれで起こるんです。

美しい少女を花に変えたり、怒りに任せて誰かを動物にしたり、たまに感動するけど、けっこう理不尽な展開も多め。

でもキリスト教の奇跡は神の明確な意志と救いの計画に沿って起こるんですね。

たとえばイエスの奇跡も、ただのマジックじゃなくて「人々を救いへ導くためのしるし」として起こるもの。だから信者は祈りを通して神の意志に触れ、自分の心や行いを正していく……そんなふうに、信仰の中に「奇跡」が組み込まれていたんです。

つまり神と人間の関係の描き方そのものが、物語の雰囲気や信仰の形を決定づけていたのです。

|

|

|

倫理観と救済の概念の違い

冥界からエウリュディケを連れ戻そうとするオルペウス

暗い冥界の入口で、音楽の力にすがって愛する者を連れ戻そうとする場面。冥界が多神教の秩序と契約で動く点は、救済史の文脈で死後を語るキリスト教との大きな違い。

出典:Photo by Jean-Baptiste-Camille Corot / Wikimedia Commons Public domainより

最後にしっかり見ておきたいのが、どう生きるべきかっていう人生の指針──つまり倫理観や救いの考え方の違いです。信仰って、ただ神さまを信じるだけじゃなくて、「どんな行動が正しいのか」っていう生き方の基準にもなっていたんですね。

でもこの点でも、ギリシャ神話とキリスト教とでは考え方がまったく違うんです。

ギリシャ神話における「名誉ある生き方」

ギリシャ世界で大事にされたのは、勇気・知恵・栄光といった個人の力や功績。

たとえばヘラクレスの偉業やオデュッセウスの機転ある旅路なんかは、「これぞ理想の生き方!」っていうお手本みたいな存在だったんですね。

死後の世界はハデスの冥界。楽園っていうより、ちょっと薄暗くて静かな場所。でもだからこそ、「今この瞬間をどう生きるか」「どう名を残すか」がめちゃくちゃ大事だったんです。

来世より現世、救いより名誉。そんな価値観が、人々の心にしっかり根づいていました。

キリスト教における「救い」の意味

キリスト教ではちょっと発想が違います。人生の価値は、神への愛と信仰にかかってるんです。

どんなに失敗しても、どんなに罪を重ねていても──心から悔い改めれば、永遠の命が与えられるっていう考え方。

この考えは、イエス・キリストが自らの命を犠牲にして人々の罪を背負い、復活したという物語とつながっています。

つまり、人間の力じゃなくて神への信頼と愛で救われるという発想。

人間の弱さすら受け入れて包み込む──この救済のかたちは、ギリシャ神話にはなかった特徴なんです。

個人と共同体のちがい

ギリシャ神話では、基本的にヒーローは孤独な存在。ひとりで敵に立ち向かい、自分の力で栄光を勝ち取っていく。個人の強さと名誉が物語の中心でした。

でもキリスト教では、隣人への愛や共感といった、他者とのつながりが大切にされていました。「誰かのために生きること」が正しい道であり、それが共同体を支える力にもなっていったんです。

つまり、ギリシャ神話が個人の輝きを讃えた物語なら、キリスト教はみんなで支え合う社会を目指す教えだった、ということですね。

それぞれが示す「正しい生き方」は違っても、人々の心を動かし、社会のあり方にまで影響を与えてきたという点では、どちらもものすごく大きな力を持っていたんです。

つまり倫理観や救済の考え方も、それぞれの信仰のあり方を大きく分けていたのです。

|

|

|