ギリシャ神話とエジプト神話の違いや関係|創世記と宇宙論にみる対立構造

古代の人々が描いた神話の世界って、じつは場所によってぜんぜん違うんです。

とくにギリシャ神話とエジプト神話を見比べてみると、それがよくわかります。どちらも地中海世界の文化だけど、神々の性格や死への考え方には大きな違いがあって、すごく面白いんですよ。

|

|

|

|

|

|

神々の姿と性格の違い

『死者の書(アナイ)』のヌン(前11世紀頃)

混沌の水を司るヌンが太陽神ラーの舟を持ち上げる場面。世界は原初の海から立ち上がるという発想が示され、天地創造を神々の系譜や人格神の意志で語りがちなギリシャ神話との違いが際立つ。

出典: Photo by Unknown author / Wikimedia Commons Public domainより

ギリシャ神話とエジプト神話を見比べてみると、まず目につくのが神々のキャラづけの違いなんです。ギリシャの神さまたちは人間とそっくりな姿で、怒ったり笑ったり、好きになったり裏切ったり……とにかく感情豊か。一方のエジプト神話では、動物の頭を持っていたり、自然そのものみたいな姿だったりして、見た目からしてもうシンボリック。

この「人っぽさ」と「象徴っぽさ」の違いが、それぞれの神話全体の空気にも関わってくるんですね。

人間くささ全開のギリシャの神々

たとえばゼウスやアフロディテなんかは、恋したり浮気したり嫉妬したりと、神なのにやってることはまるで人間。むしろ「神だからこそ感情むき出し」ってレベル。

だからこそ、ギリシャ神話って神と人間の境界があいまいなんです。神々も失敗するし、怒られたりもするし、人間と一緒に泣いたり笑ったりしてるみたいな感じ。

神々もまた、舞台の上で感情を演じるひとりの登場人物だったんですね。

自然の法則を背負ったエジプトの神々

その反対に、エジプトの神々はラーとかアヌビスみたいに、太陽や死、動物の姿と深く結びついて登場します。たとえば犬の頭を持つアヌビスは死者の守護者。人間らしさというより、「この自然現象=この神」っていうセット感が強いんですね。

彼らの役割は、感情を表すことじゃなくて、宇宙や自然のルールを体現すること。だから神話全体も、ちょっと厳かで、儀式っぽさが強くなるんです。

物語の出だしからすでに違う

ギリシャ神話の始まりは、混沌としたカオスからガイアが生まれて、神々がケンカして、代替わりして、ようやく秩序が生まれる……という展開。もう最初からドタバタ。

対してエジプト神話は、原初の海ヌンに太陽神ラーがポッと現れて、静かに光を放って世界が生まれるという穏やかなスタート。ここでも「対立」より「調和」「循環」って感じなんですね。

こうして比べてみると、それぞれの神話が大事にしてる「世界の見え方」そのものがまったく違うってことが、自然と見えてきます。

ギリシャは対立と変化の物語、エジプトは秩序と循環の物語として描かれていたのです。

つまり神々の描かれ方ひとつをとっても、両神話の文化観や世界観の違いがよく表れているのです。

|

|

|

死生観と来世観の対比

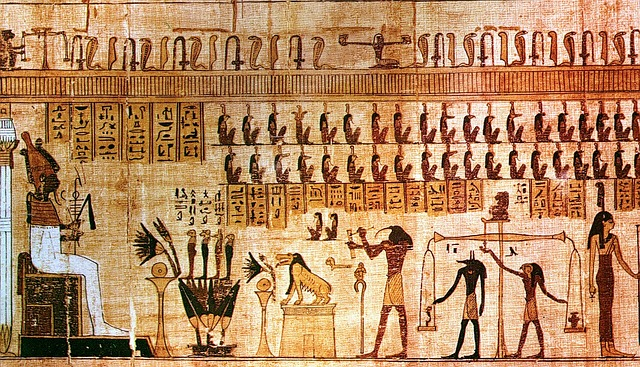

『死者の書(フネフェルのパピルス)』に描かれたオシリスの審判(前13世紀頃)

心臓の計量を経て、合格した亡者が冥界神オシリスのもとに導かれる場面。死後に正義で裁かれるという秩序だった死生観が示され、英雄の栄光や運命の物語へ比重が置かれやすいギリシャ神話との違いが際立つ。

出典: Photo by Unknown author / Wikimedia Commons Public domainより

次に見ておきたいのが、死んだあとに何があるのかっていう考え方の違いです。ギリシャ神話では、死後の世界はたしかに存在しているんだけど、どこかぼんやりしていて希望にあふれてる感じじゃないんです。

でもエジプト神話では、むしろ死後の世界こそが本番!っていう認識で、生きている間の行いがその後の運命を決めるって信じられていたんですね。

ぼんやりした冥界、ハデスの世界

ギリシャ神話で死んだ人はハデスの支配する冥界へ向かいます。そこは暗くて静かな場所。多くの人は影みたいな存在になって、ただただ淡く生き続けるって感じなんですね。

もちろん例外もあって、超すごい英雄とか偉業を成し遂げた人だけはエリュシオンっていう特別な楽園に行けたんですけど、そんなチャンスをもらえるのはほんのひとにぎり。

ほとんどの人は、名もなく、光もなく、ただ存在するだけ──そんなイメージだったんです。

エジプト神話に見る「死後のスタートライン」

ところがエジプト神話では、「死=終わり」じゃないんです。むしろそこからが新しい人生(?)の始まり!死んだあと、魂はオシリスの前に立たされて、心臓を天秤にかけて善悪の審判を受けるんです。

正しく生きていれば、晴れて永遠の命がゲットできるというシステム。だからこそエジプトでは、あれだけ手間ひまかけてピラミッドを建てたり、豪華な副葬品を用意したりしてたわけです。

来世ありきの文化。その価値観が、社会全体にしっかり根づいていたんですね。

儀式がつなぐ現世と来世

ギリシャでは、死者にお花を添えたりお酒を供えたりといった、シンプルな儀礼が中心。でもエジプトでは違います。ミイラづくりに始まり、超複雑な葬儀の手順まで、死者をあの世へ送り出すのに全力を注いでたんです。

「生と死のあいだにどんな橋をかけるか」──その答えの違いが、両者の死生観をくっきり分けていたんですね。

つまり死のとらえ方ひとつを見ても、ギリシャとエジプトでは大きな価値観の差があったのです。

|

|

|

神話が社会や文化に果たした役割

ハトホルの雌牛に乳で養われる若きファラオの浮彫(新王国時代 前1300-1200年頃)

王が母性神ハトホルから乳を授かる場面を示す浮彫で、王は神々と人間世界の仲介者として再生と正統性を得る。王権は祭祀と秩序維持の責務と結びつき、英雄個人の活躍が語られやすいギリシャ神話との違いがくっきり見える。

出典:Photo by Walters Art Museum / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『Egyptian_-_Relief_Displaying_the_King_Suckled_by_the_Hathor-Cow_-_Walters』より

最後に注目してみたいのが、神話が人々の暮らしや文化にどんなふうに影響していたかということ。単なる昔話……では終わらないのが神話のすごいところなんです。

それは時に法律や宗教を支え、時に芸術や思想を育てる、大きな力となっていたんですね。

芸術や哲学を育てたギリシャ神話

ギリシャでは、ホメロスの叙事詩や劇作家たちの作品のなかで、神話の物語がくり返し語られてきました。その内容は哲学や芸術のアイデアの源となって、のちのヨーロッパ思想にもしっかり根を張ることになります。

神や英雄たちは、単なる空想の存在じゃありませんでした。人間の弱さや葛藤、勇気を映し出す鏡として、人々に「生き方」を問いかけていたんです。

つまり神話って、読み物というより「考える材料」だったんですね。

政治と信仰の中心にあったエジプト神話

その一方でエジプトでは、ファラオ=神の子という位置づけががっつり制度化されてました。神話は王の正当性を支えるバックボーンとして、政治そのものと結びついていたんです。

神殿はまさに社会の中心地。そこでは儀式や物語がくり広げられて、国の秩序を保つ仕組みとして機能していました。

神話は、宗教と政治をつなぐ「接着剤」みたいな役割も果たしていたんですね。

文化を越えて伝わる神々の物語

さらにおもしろいのが、ギリシャとエジプトの神話が混ざり合ったという事実。地中海を通じて両者は交流し、たとえば女神イシスの信仰はギリシャ世界にも広がって、最終的にはローマ帝国にまで波及していきました。

神話って、言葉も国境も超えて伝わる「共通言語」みたいな存在だったんですね。

つまり神話は社会や文化に深く結びつき、人々の生き方や価値観を形づくっていたのです。

|

|

|