ギリシャ神話信仰の現在とは?古代宗教の行方と現代の信奉者

古代ギリシャ神話って、今では「面白い神話のお話」として読まれることが多いけど、当時の人たちにとっては本気の信仰だったんです。

空を見上げて雷が鳴れば「ゼウスが怒ってるのかも」、豊作が続けば「デメテルが喜んでるんだな」って、本気で思ってた時代があったんですよ。

でもその信仰も、時代が進むにつれて少しずつ変わっていきます。

特にキリスト教の広がりとともに、ギリシャの神々は徐々に信仰の中心から離れていき、やがて「宗教」としての姿は消えてしまったんです。

……とはいえ、神話そのものが消えたわけじゃありません。

むしろ、詩や絵画、彫刻、映画やゲームにいたるまで、文化の中にしっかり根を張った存在になってるんです。

そして面白いのは、現代でも「もう一度この神々を信じてみよう」と思う人たちがいること。

実際にヘレニズム再興運動というかたちで、古代の信仰を現代に復活させようとしているグループも存在してるんですよ。

つまり、ギリシャ神話の信仰って「古代で終わった」ものじゃないんです。 終わりと再生、そして文化としての継承──その三つが今も重なり合って生き続けている、そんな不思議な存在なんですよね。

|

|

|

|

|

|

ギリシャ神話の宗教としての終焉

まず最初に触れておきたいのは、「古代ギリシャの神々への信仰がどうやって終わりを迎えたのか」という点です。

神話はただのお話じゃなくて、かつては本物の信仰だったんですから、その終わり方にもちゃんとドラマがあるんですよ。

多神教から一神教へ

昔の人々はゼウスやアポロン、アフロディテなど、それぞれの神さまに祈りを捧げながら暮らしていました。

ところが、紀元4世紀になるとキリスト教がローマ帝国の国教に。これをきっかけに、神話の神々に基づいた宗教儀礼は急速に姿を消していくことになります。

いわば「神々の時代」が、ここでひとつの区切りを迎えたわけですね。

神殿と祭祀の終わり

たとえばアテナを祀っていた有名なパルテノン神殿。

もともとは壮麗な祭祀の舞台だった場所ですが、時代が変わるにつれてキリスト教の教会として使われるようになりました。

建物は残っても、そこに集う人々の祈りの対象は変わっていく──

そんなふうにして、神殿とともに儀式や祭りも、静かに幕を閉じていったんです。

記憶としての神々

でもね、神さまたちが完全に「いなくなった」わけじゃありません。

たとえ信仰としては終わってしまっても、神々の姿は文化や芸術の中に生き続けたんです。

ホメロスの叙事詩や、悲劇詩人たちの作品に描かれた神々は、今でも読まれ続けていますよね。

演劇、詩、物語、彫刻、絵画──ありとあらゆる表現の中で、神々は新たな形を得て生き延びてきたんです。

たとえ信仰の対象としては終わっても、神話そのものは文化の血の中を流れ続けていた──

それが、ギリシャ神話のすごいところなんですよ。

|

|

|

ネオヘレニズム運動と現代の実践者

ネオヘレニズム運動の象徴「十二葉」

現代のヘレニズム(ギリシャ多神教復興)で用いられる紋章。古代の神々への敬意と実践を通じて、ギリシャ神話の記憶を現代に接続する動き(ネオヘレニズム運動)を示す象徴として広く使われる。

出典:Photo by Iyyo / Wikimedia Commons Public domain

時代は進んで現代──でも不思議なことに、もう一度古代の神々を信じようとする人たちが現れはじめたんです。

かつては役割を終えたはずの神々が、今ふたたび、人々の心の中で新しい意味を持ちはじめているんですよ。

ネオヘレニズムの登場

20世紀の後半ごろからじわじわ広がってきたのが、ネオヘレニズムと呼ばれる運動。

これは単に「古代ってかっこいいよね」っていうノスタルジーじゃなくて、古代ギリシャの価値観や自然観を、もう一度自分たちの暮らしの中に取り戻したいという、ちょっと真剣な試みなんです。

古代の知恵を、現代の暮らしに活かしてみよう──そんな思いが根底にあるんですね。

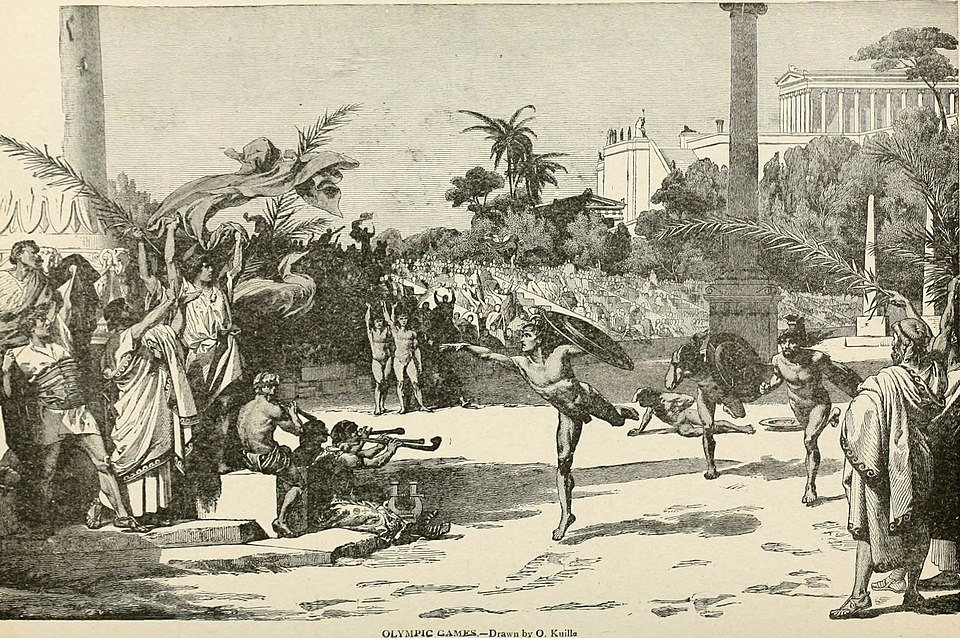

実際の祭祀と儀式

驚くことに、そうした信仰を実際のかたちにしている人たちもいます。

たとえば、ゼウスやアテナに向かって祈りを捧げる儀式を行ったり、古代アテネの祭りパンアテナイアを現代風に再現して、音楽や舞踏で神々をたたえるイベントを開いたり。

一度は歴史の中に埋もれた祭りが、いまの時代に合わせて新たな命を吹き込まれているんです。

なんだか、神々が「おかえり」って呼ばれているみたいですよね。

現代社会における意味

ネオヘレニズムを実践する人たちにとって、神話の神々はただの「昔話のキャラクター」じゃありません。

自然を大切にする心、人と人のつながりを大事にする姿勢──そういったものを象徴する存在なんです。

情報にあふれて、スピードばかりが求められる現代社会のなかで、もう一度「自然と共にある暮らし」や「心のよりどころ」を見つめ直したいという願い。

神々への信仰は、その入り口のひとつになっているのかもしれませんね。

|

|

|

文化・芸術・観光に生きる神話信仰

パルテノン神殿(ヴァシーリー・ポレーノフ 1844 - 1927)

古代アテナ信仰の中心だった神殿を描いた作品。同神殿は古典期の記憶を伝え、ネオヘレニズムなど現代の神話信仰の起点になっている。

出典:Vasily Polenov(作者) / Wikimedia Commons Public domain(画像利用ライセンス)

古代ギリシャの神々って、もう信仰の対象じゃない……なんて思っていませんか?

でも実は、宗教という枠を超えて、今の社会の中でもあちこちに息づいてるんです。

私たちが日常でふと目にする風景や作品の中に、しっかりその名残が残ってるんですよ。

芸術と文学の源泉

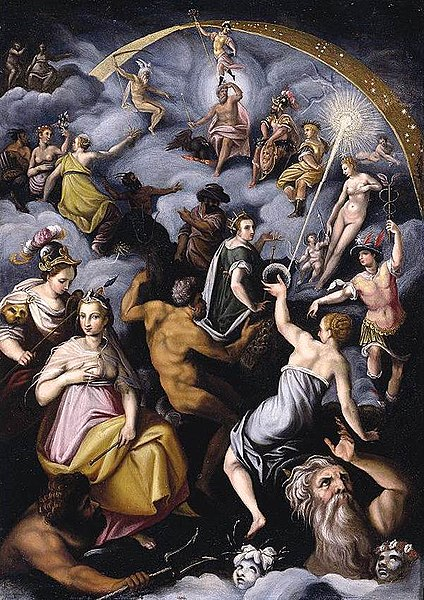

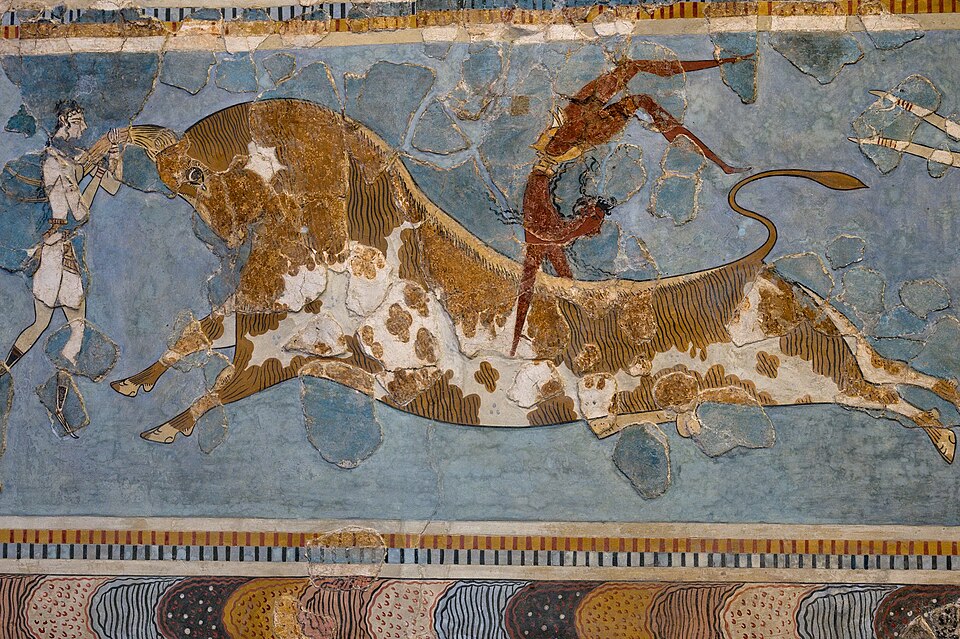

ギリシャ神話は、昔から芸術家たちのインスピレーションの宝庫でした。

ルネサンス期の画家たちは、ゼウスやアフロディテを描いた壮麗な作品をいくつも残していますし、今の映画や小説でも神話モチーフは大人気です。

たとえば、現代のヒーローものやファンタジー作品にも、よく見ると「これってあの神話が元ネタでは…?」という場面があったりしますよね。

神話って、芸術の泉みたいな存在。

時代や国を超えて、表現者の心を刺激し続けてるんです。

観光に息づく神殿

パルテノン神殿やデルフォイの神託所──

こうした古代の聖地には、今も世界中から人が訪れます。

遺跡としての価値はもちろん、そこに流れている「空気」が、どこか特別なんですよね。

石の柱に手を触れたり、風の音に耳を澄ませたりすると、「昔の人たちはここで神さまに祈ってたんだなあ」って、自然と想像がふくらんできます。

つまり、信仰としての役目は終わっても、神殿は記憶のカタチとして今も生きているんです。

現代文化の中の神々

アニメやゲーム、ラノベの世界でも、ギリシャ神話の神々は大活躍。

ゼウス、アテナ、ハデス──このあたりの名前、聞いたことある人も多いんじゃないでしょうか?

こうした作品を通じて、小さい子どもから大人までが自然と神話の世界に触れている。

それってもう、神話が文化の一部として「現役で活躍中」ってことなんです。

ギリシャ神話の神々は、もう祈りの対象ではないかもしれないけれど、私たちの暮らしや想像の中で、今もちゃんと息をしているんですね。

|

|

|