なぜ神々は夜空に宿ったのか──ギリシャ神話と星座が結びついた理由

夜空に広がる星座って、ただ「きれいだなあ」って眺めるためのものじゃなかったんです。そこには、古代の人たちの想像力と信じる心がぎゅっと込められていて、まるでギリシャ神話の神さまたちや英雄たちが舞台に立っているかのような世界が広がっていました。

空に神話を描いたのは、決して偶然じゃありません。自然の動きを覚えるための工夫でもあり、そして神々とのつながりを永遠に残したいという願い──その両方が、ひとつひとつの星座に重ねられていったんですね。

つまり、ギリシャ神話と星座が結びついたのは、自然を暮らしと信仰にとけ込ませるための、古代人の深い知恵だったんです。星を見上げるたびに、彼らの世界観や祈りが、そっとそこに息づいていたんですよ。

|

|

|

|

|

|

天空観と神話──古代ギリシャ人が星空に意味を与えた背景

ファルネーゼのアトラス(天球を担ぐ像)

古代ギリシャの星座が刻まれた天球を担ぐアトラス像で、天空観と神話が結びつき、星座に物語を与えた伝統を象徴する。

出典:Photo by Unknown author / Wikimedia Commons Public domain

古代ギリシャの人たちは、夜空にまたたく星々を「ただの光の点」なんて思っていませんでした。あの光は神々のしるしであり、宇宙の中に隠された秩序のあらわれだと考えていたんです。

星座というアイデアはもともとメソポタミアやエジプトといった古代オリエントの文化から伝わってきたもの。でも、ギリシャ人はそこに自分たちの神話を重ねて、夜空を物語で彩るようになったんです。

自然と人間をつなぐ星空

星座は季節や時間を読み取るための目印で、暮らしと深く結びついていました。だからこそ、星に意味やストーリーを重ねることで、ふだんの生活と広い天空がつながっていったんですね。

自然現象を物語に変えることで、人は宇宙の中に安心を見つけようとした──夜空は、ただの空間じゃなくて、心を預ける場所でもあったんです。

永遠性を象る夜空

毎晩ほとんど同じように現れる星の並びは、人々に神々の変わらぬ存在を感じさせました。「星座がそこにある限り、神さまたちはちゃんと見守ってくれている」──そんな風に信じられていたんです。

だから星を見上げる時間そのものが、祈りに近い気持ちと重なっていたんですね。静かに夜空を仰ぎながら、神々と心を通わせる──そんな大切なひとときだったんです。

伝承のための物語化

でも星座って、かたちだけ覚えようとしても、なかなか覚えきれないんですよね。そこで登場したのが神話の力です。

英雄の活躍や怪物の伝説とセットで教えれば、子どもでも自然と覚えられる。つまり、神話は夜空を記憶のノートに変えるための工夫だったんです。空に物語を描くことで、知識がもっと身近になっていったんですね。

つまり古代ギリシャ人にとって星空は、自然を理解し、神々の存在を実感するための物語の舞台だったのです。

|

|

|

神々の物語を映す星座──神話世界を夜空に刻む仕組み

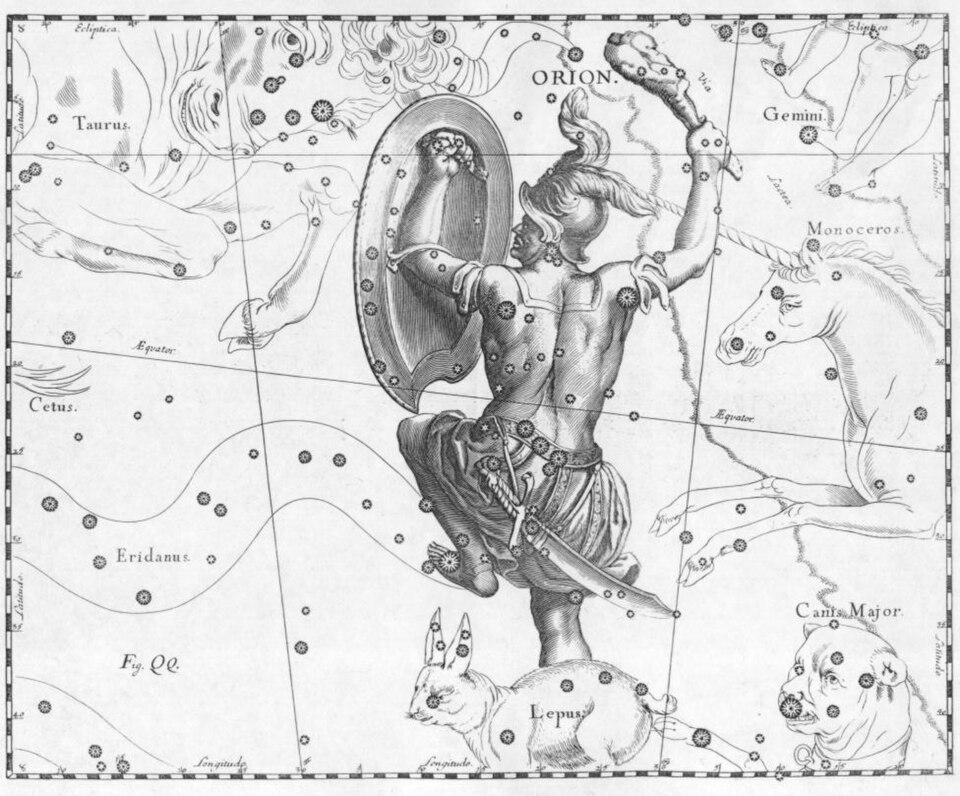

古天文図に描かれたオリオン座

神話では巨人の狩人オリオンの姿に重ねられ、星々の配置が物語世界と結びついてきた。

出典:Johannes Hevelius (author) / Wikimedia Commons Public domain (Public Domain Mark 1.0)

星座のひとつひとつには、かならず神さまや英雄たちの物語が重ねられているんです。夜空に描かれた星たちは、神話を語るだけじゃなく、それを天空に刻みつけて残すという、大切な役目を担っていました。

だからこそ、人びとは夜空を見上げるだけで物語を思い出すことができて、神話はいつの間にか暮らしの一部として息づいていたんですね。夜空って、物語の舞台であると同時に、「記憶を呼び起こす扉」でもあったんです。

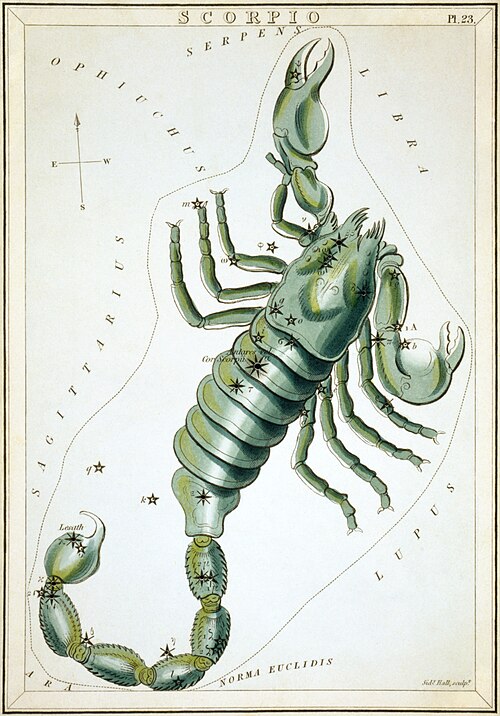

オリオンとサソリの物語

オリオンは、強くて堂々とした狩人として知られる英雄。その星座も、夜空の中でひときわ存在感を放っています。そして彼がサソリに刺されて命を落としたという話は、実際の星の動きとぴったり重なるんです。

オリオン座が西に沈むころ、東からサソリ座が昇ってくる──この天体ショーがまさに物語の再現。神話と星の動きが見事にリンクした、象徴的な一例なんですね。夜空そのものが、物語を上演するステージになっていたんです。

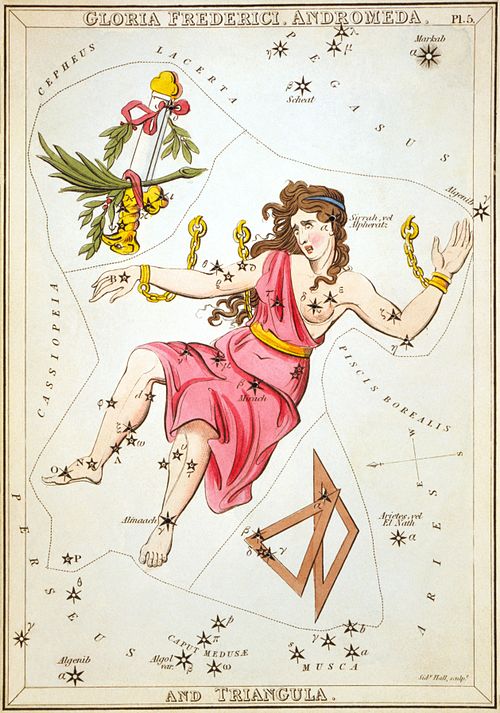

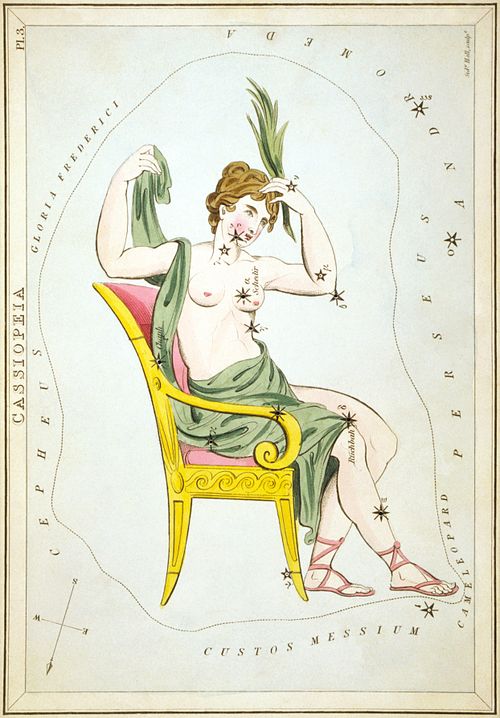

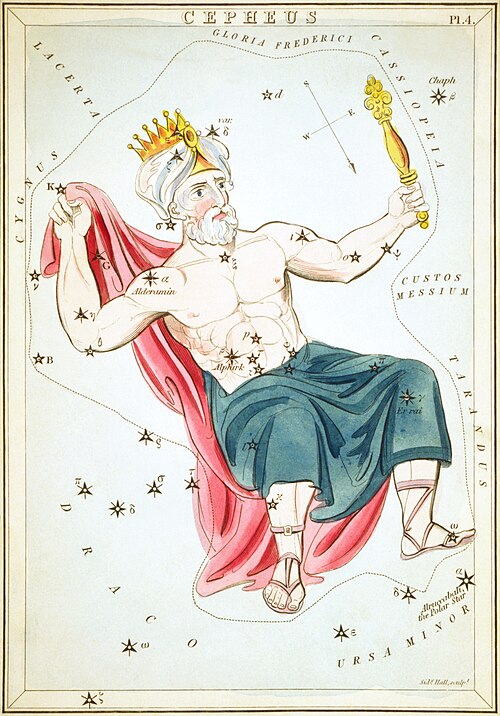

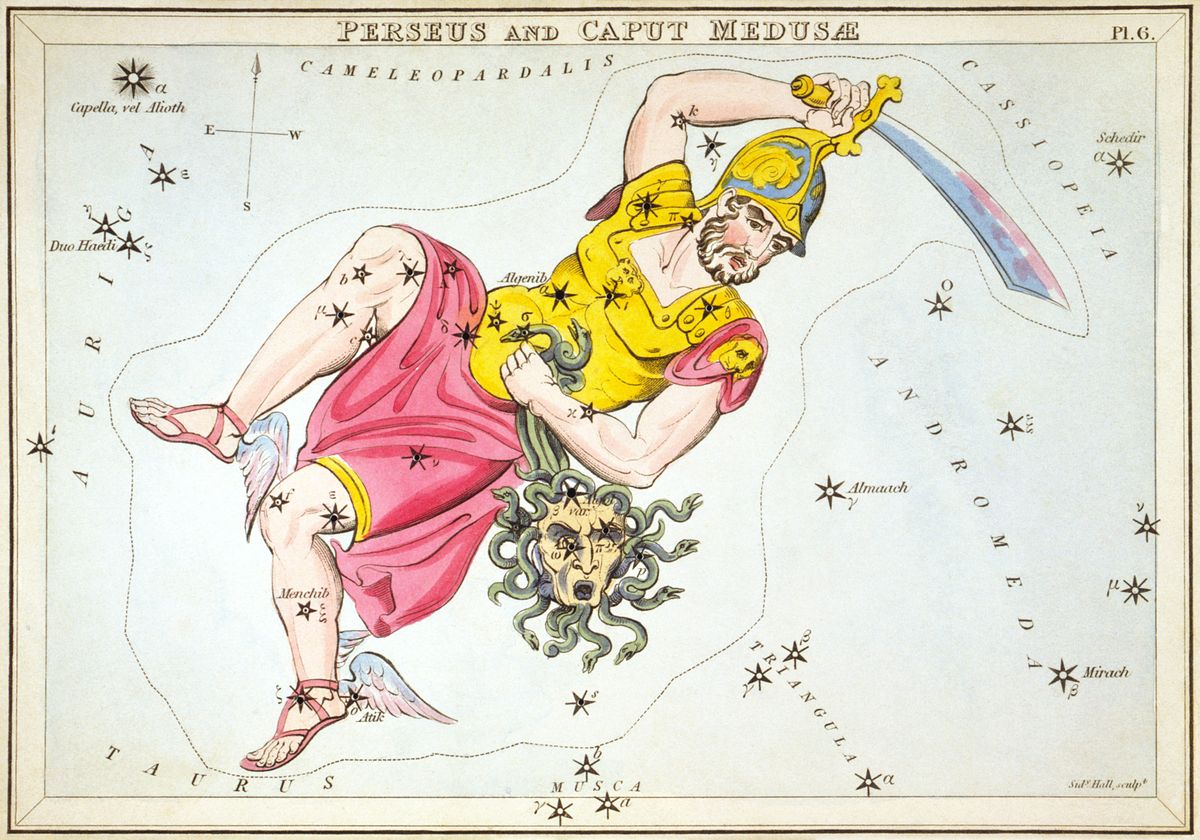

アンドロメダとペルセウス

アンドロメダは、海の怪物に生贄として差し出された美しい王女。その彼女を救ったのが、勇敢なペルセウスでした。

この愛と救済の物語は、ふたりの姿を星座として空に残すことで、永遠に語り継がれていったんです。夜空を見上げれば、いつでも思い出せる仕組み。星座は、愛と勇気を未来に届けるメッセンジャーだったんですね。

ヘラクレスの力と星座

ヘラクレスといえば、あの有名な十二の試練を成し遂げた大英雄。その姿もちゃんと星座になって、夜空に描かれています。

人びとは星座を見て、彼の圧倒的な力とあきらめない心を思い出し、「こうありたい」と願ったんですね。星座はただの天体の並びじゃなくて、人の憧れや信じる気持ちをかたちにする舞台でもありました。

夜空を見上げることは、過去の英雄たちと静かにつながる、そんな特別な時間でもあったんですよ。

つまり星座は、神話を夜空に焼きつけ、人々の記憶に永遠に残す仕組みだったのです。

|

|

|

実用と象徴──航海・暦と信仰を支えた星座神話の役割

プレアデス星団(M45)

青白い恒星と反射星雲が織りなす散開星団。古代ギリシャでは星の出没が農耕の合図とされ、季節の暦と結びつけて観察された。

出典:Photo by NASA/ESA/AURA/Caltech / Wikimedia Commons Public domain

星座神話って、ただの面白いお話じゃなかったんです。実は、暮らしの知恵としてもすごく役立っていました。星を読むことは航海の道しるべにもなれば、季節を知るカレンダーにもなる。そして同時に、神々への信仰を感じるための拠りどころでもあったんですね。

つまり星を知るってことは、生きるための知識でもあり、心を支える力でもあったわけです。夜空は、生活と精神をつなげる大事な舞台だったんです。

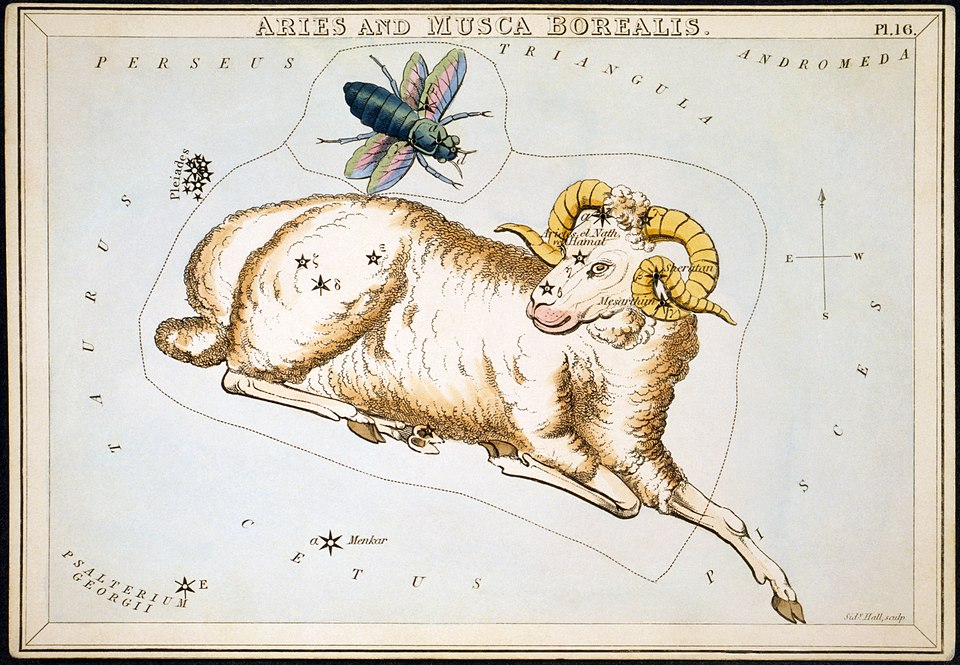

農耕と星座のリズム

たとえばプレアデス星団。この星々が昇ったり沈んだりするタイミングは、農作業のスケジュールを決める大事な目安になっていました。「そろそろ種まきの季節だな」とか「収穫が近いぞ」っていう合図を、星たちが教えてくれていたんですね。

星を見て暮らしを整える──まるで天空から差し出される自然のカレンダー。星は毎日の暮らしの中に、ちゃんと根づいていたんです。

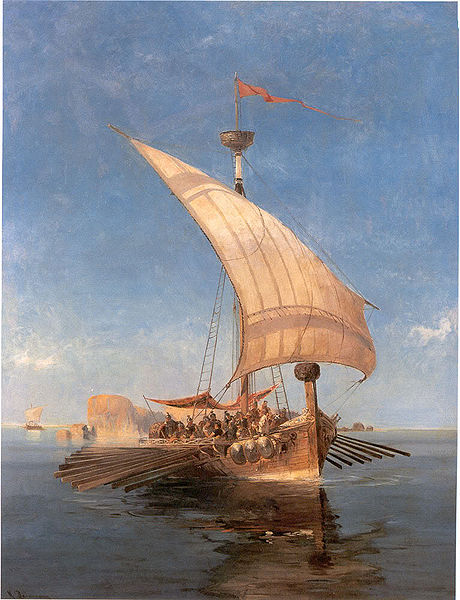

航海と北極星

そして船乗りたちにとって、星座はまさに命綱でした。広い地中海を渡る旅の中で、とくに北極星は「絶対に動かない星」として信頼されていたんです。どこにいても方角を教えてくれる、大事な目印でした。

星を読めるかどうかで、無事に目的地へ着けるか、命を落とすか──それほどまでに星の知識=航海の知恵だったんですね。夜空は、命を託す羅針盤でもあったわけです。

信仰としての星座神話

でも、それだけじゃありません。星座は信仰の象徴としても人々の心に深く根づいていました。夜空を見上げて、「あの星はあの神さまの物語なんだよ」って語ることは、日常の中で神々の存在をそっと感じる行為だったんです。

星座は、暮らしと信仰の両方を支える存在。宇宙と人間のつながりを、星というかたちで目に見えるようにしてくれたんですね。だから星を眺めることは、ただの観察じゃなくて、心と世界がふっとつながる、そんな豊かな時間でもあったんです。

つまり星座神話は、人々の暮らしに役立ちつつ、精神的な支えとしても働いていたのです。

|

|

|