惑星名に刻まれた神々──名前の由来から学ぶギリシャ神話

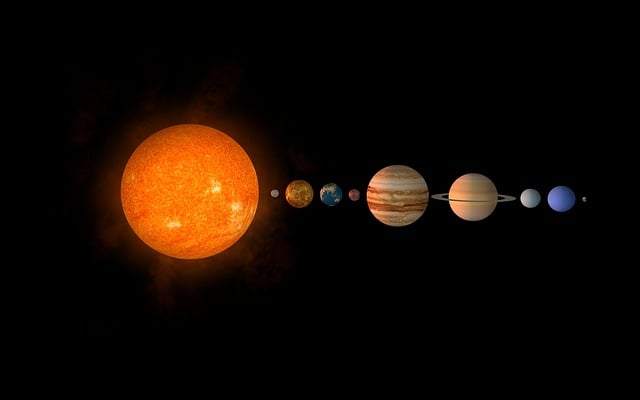

─太陽系惑星─

私たちがふだん何気なく使っている水星や金星っていう名前、じつはずっと昔の人たちが夜空に重ねた神さまたちの物語から来てるんですよ。

たとえば、すばやく動く水星には伝令の神ヘルメス、まばゆい光を放つ金星には愛と美の女神アフロディテ──そんなふうに、それぞれの惑星にぴったりの神の名が与えられていったんです。そうすることで夜空は、ただの星の集まりじゃなくなりました。神話の世界が広がる大きな舞台に変わったんですね。

つまり惑星の名前って、ギリシャ神話が今の時代にもちゃんと生き続けてるっていう証なんです。

|

|

|

|

|

|

宙を駆ける神々の名──惑星に与えられた神話的背景

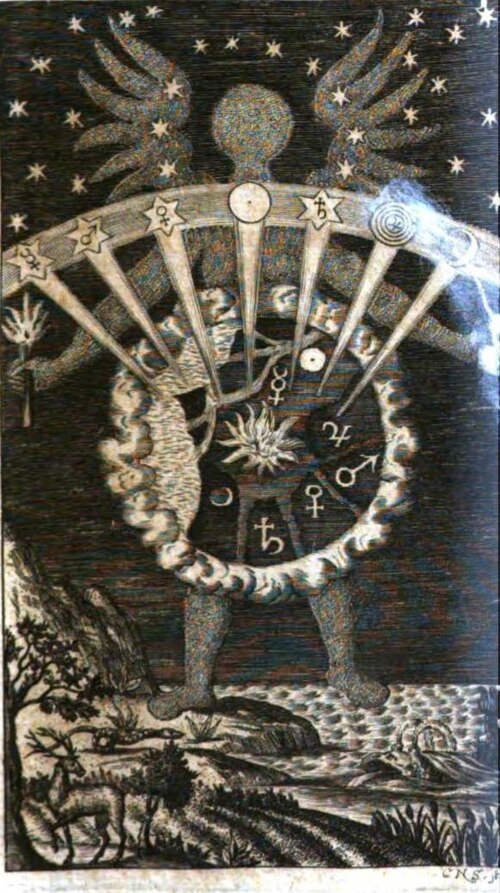

七つの天球の神々の対応

太陽と月、そして水星・金星・火星・木星・土星という七惑星を宇宙観の層として表し、ヘルメス=水星、アフロディテ=金星、アレス=火星、ゼウス=木星、クロノス=土星といった神々の対応関係を想起させる図像構成。

出典:ジョヴァンニ・バッティスタ・デッラ・ポルタ作『自然魔術』/C. N. S. (author) / Public domain

夜空をじっと眺めてみると、ほかの星と違って、ちょっとずつ位置を変えていく星があるのに気づきますよね。古代ギリシャの人たちは、その不思議な動きを見て、自然と神さまたちの姿を重ねていったんです。

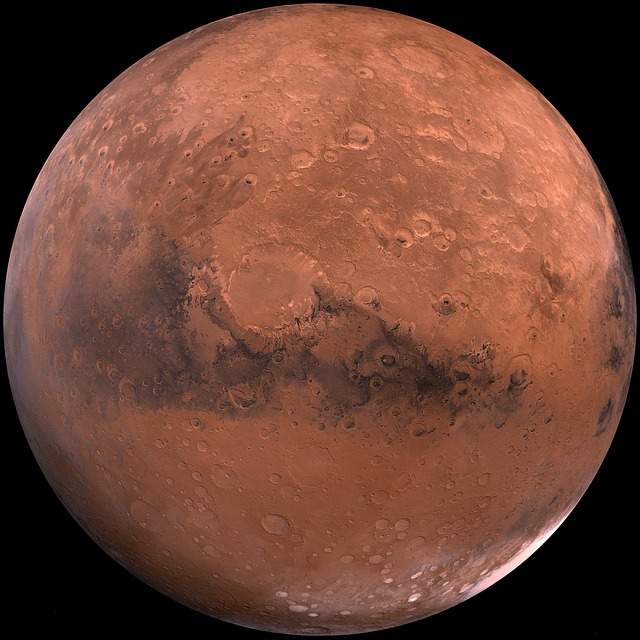

いちばん明るく輝く金星は、美と愛の女神アフロディテに。赤く光る火星は、戦の神アレスと結びつけられました。

星はただの光る点じゃなくて、人間の暮らしや祈りを映す、空に浮かぶ鏡みたいな存在だったんですね。

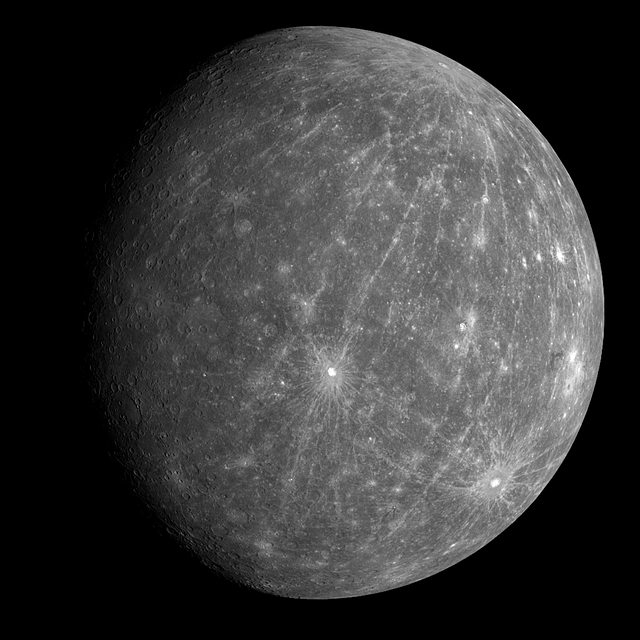

水星とヘルメス

太陽の近くをすばやく動く水星は、そのスピード感からヘルメスにぴったりの星とされました。旅や伝令をつかさどる神ヘルメスの俊敏さと、空をスッと駆け抜ける水星の姿が重なったんです。

水星を見上げるたびに、人々は「神の言葉を届けにきたメッセンジャーかも」と思ったのかもしれませんね。「天を走る伝令」として、水星は夜空にその役割を刻んでいたんです。

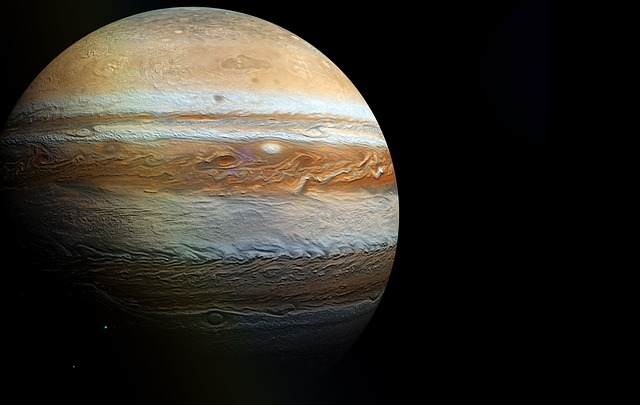

木星とゼウス

どっしりと明るく輝く木星は、まさにゼウスにふさわしい星でした。その存在感は、「空の王」そのもの。

雷を操るゼウスのイメージと、力強く光る木星が結びつくことで、人々はそこに威厳や支配を感じ取ったんです。木星は、ゼウスの権威を映すシンボルだと信じられていたんですね。

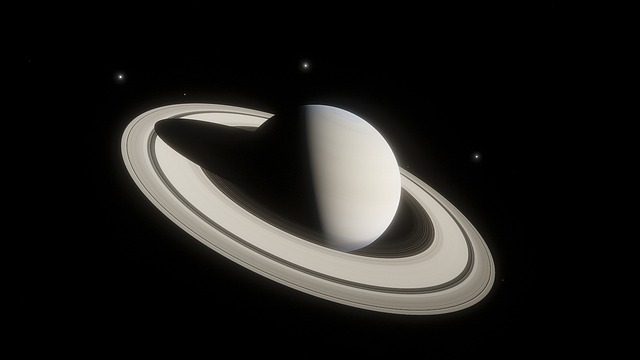

土星とクロノス

ゆっくり、じっくり動く土星は、時の神クロノスと重ねられました。そののんびりした動きが、「とめどない時間の流れ」や「運命の歩み」を感じさせたんです。

きっと人々は、土星を見ながら自分の人生や時間のことを考えたんでしょうね。空をゆくその姿に、自分たちの命のリズムをそっと重ねていたのかもしれません。

つまり惑星に神々の名を刻むことで、古代ギリシャの人々は夜空を神話とつなげて理解していたのです。

|

|

|

ローマ神話との関係──ギリシャの神々が受け継がれた理由

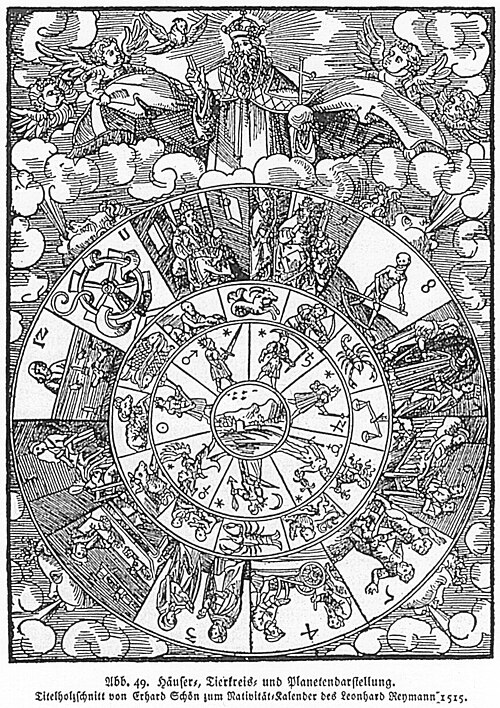

七惑星に対応するローマ神の擬人像と黄道

中心に世界図、その周囲に太陽、月、火星、水星、木星、金星、土星の擬人像を配して、ローマ神話の神々と惑星の対応を示す16世紀の木版画。

出典:Erhard Schon(author) / Wikimedia Commons Public domain

ギリシャ神話の世界は、やがてローマへと伝わり、そこで新たな名前を与えられていきました。

- アフロディテはヴィーナス

- アレスはマルス

- ゼウスはジュピター

──こんなふうに、名前こそ変わったものの、神さまたちの個性や惑星に宿る意味はそのまま引き継がれていったんです。ラテン語を通じて広く世界に広まったその名は、文化や言葉の中で今も生き続けています。

星空にまたたく惑星は、古代人にとって神話の続きのようなもの。神々の存在が、夜空の中でちゃんと息づいていたんですね。

ゼウスからジュピターへ

ゼウスはローマでジュピターと呼ばれるようになりました。天空を支配する王という役割はそのままで、名前だけがラテン語風に変わっただけ。

そして「ジュピター」という名前は、そのまま木星に刻まれて、今でも使われています。「名が変わっても、神の力はそのまま」──そんな思いが、そこには込められていたんですね。

マルスとローマ文化

アレスがマルスとなったとき、彼の役割はローマでさらに大きくなりました。戦の神というだけじゃなく、国家そのものを守る存在として重んじられたんです。

火星の赤い輝きは、ローマ人にとって「勝利」や「征服」の象徴。惑星の名前が、そのまま国家の理想や価値観と深く結びついていたことがわかりますね。

ヴィーナスの輝き

アフロディテがヴィーナスと呼ばれるようになると、その美しさや魅力はさらに輝きを増しました。金星のまばゆい光は、ローマ人にとって愛と美の象徴として欠かせない存在になっていったんです。

名前が変わっても、女神の本質は変わりませんでした。ヴィーナスは今でも芸術や言葉の中で、たくさんの人を魅了し続けているんですよ。

つまりローマ神話への受け継ぎを通して、惑星の名は言葉を変えながらも神々の物語を広げ続けたのです。

|

|

|

現代に息づく象徴──惑星の名が示す文化と神話の影響

今でも私たちは、知らないうちに神話の世界に触れているんです。たとえばマーズやヴィーナスといった英語の惑星名──これって実は、ローマ神話の神さまたちの名前がそのまま残ってるんですよね。

いまや科学用語としてすっかり定着しているけれど、その裏側にはちゃんと神話の響きが隠れてるんです。ふだんの会話や学びの中に、古代の世界観がそっと息づいているなんて、ちょっと素敵じゃないですか?

占星術における惑星

占星術の世界では、惑星の名前と意味は今も大事に扱われています。マルスは戦いや情熱、ヴィーナスは愛や美しさ──その象徴は、まさに古代の神話に由来しているんです。

「星を読む」という行為は、ただの占いじゃなくて、ずっと昔から続いてきた知恵のかたち。神話のイメージは形を変えながら、今も私たちの「運命の感じ方」にそっと影響を与えているんですね。

芸術と文学に残る惑星神話

ルネサンス時代以降の絵画や文学でも、惑星と神さまたちの結びつきはよく描かれました。星空を背景に登場する神々の姿は、宇宙と人間の想像力をつなぐシンボルだったんです。

芸術家たちは、星の輝きに神話の物語を重ねていきました。時代が変わっても、星と神話はずっと「美と神秘」を表す手がかりであり続けたんですね。

日常に潜む神話の名

実は私たちの身の回りにも、神話の名前がしっかり残ってるんです。たとえば曜日──Tuesdayは火星(マルス)、Fridayは金星(ヴィーナス)に由来してるんですよ。

こうして見ると、神話はただの昔話じゃありません。古代から続く文化のかけらが、今も私たちの毎日の中にひっそりと息づいてる──そんな気づきがあると、ちょっと世界が面白く見えてきますよね。

つまり惑星名に刻まれた神々の影響は、科学や占星術だけでなく、芸術や日常生活にまで広がっているのです。

|

|

|