狩猟と純潔の女神を祀る──アルテミス神殿から学ぶギリシャ神話

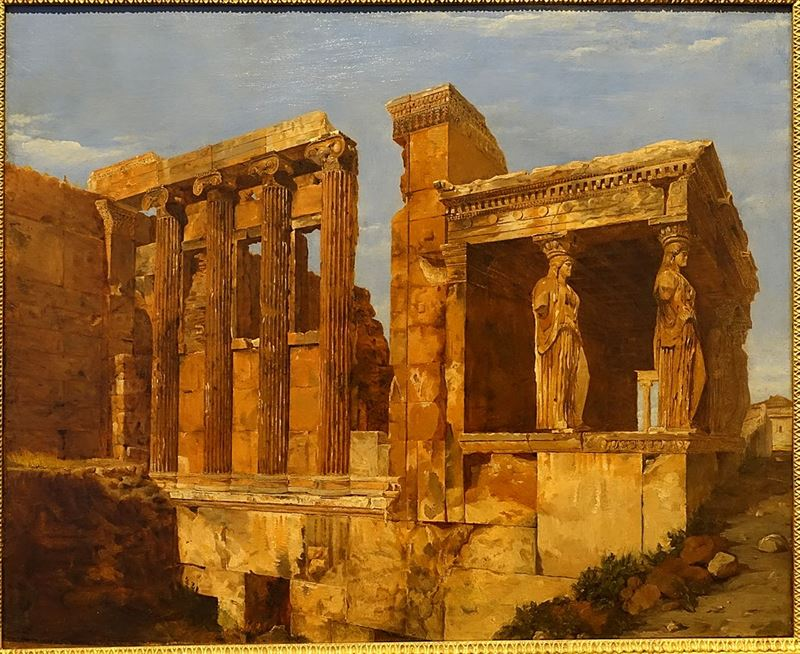

エフェソスのアルテミス神殿

─ 出典:1886年フェルディナンド・クナープ作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

古代ギリシャの神々のなかでも、アルテミスはひときわ特別な存在でした。彼女は自然を見守る守護者であり、狩猟と純潔の女神として、人々の暮らしや命と深く結びついていたんです。

とくに女性や子ども、動物たちに向けるまなざしはとてもあたたかくて、まるで母なる自然そのもののような包みこむ力を感じさせました。そんなアルテミスを祀ったエフェソスの神殿は、ただの聖地じゃなくて、人々が願いを込めて祈るための特別な空間だったんです。

つまり狩猟と純潔の女神を祀る──アルテミス神殿は、「自然と人がともに生きることを願う祈りの場」であり、古代の人たちにとっては命を守り支えてくれる、神聖なよりどころだったんですね。

|

|

|

|

|

|

狩猟の女神アルテミス──自然と生命を守る存在

狩猟の女神アルテミス(ローマ名ダイアナ)

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

アルテミスは、大神ゼウスと女神レートーの娘として生まれた、太陽神アポロンの双子の妹。彼女は月の女神としても知られ、夜の森や静けさの中に漂う神秘的な空気をまとった存在でした。

輝く太陽を象徴する兄アポロンに対して、アルテミスは静かな闇と自然の調和を象徴する神さま。だからこそ、古代の人々にとって彼女は、ちょっと怖いけど心強い、そんな神秘と安心をあわせ持つ存在だったんです。

純潔と自立の象徴

アルテミスは永遠の処女として知られ、誰とも結婚せず乙女たちの守護神とされていました。彼女に仕える少女たちもまた、同じように純潔を守りながら、強く自立した姿で生きていたんです。

そんな凛としたアルテミスの姿に、当時の女性たちは憧れを抱いたと言われています。美しさだけじゃなく、自分をしっかり持ち、誇り高く生きる──まさに「自立する女性」の理想像だったんですね。

狩猟と自然との結びつき

アルテミスといえば、山や森、そして野生の動物たちとの深いつながりが特徴です。弓矢を手に、鹿や熊と共に駆ける姿は、まるで自然そのものと一体になっているかのよう。

彼女にとって狩りは、単なる「獲物を仕留める行為」ではありませんでした。それは自然の摂理に従い、命の流れを尊ぶための営みだったんです。だからこそ、アルテミスは自然の守り手として、人々から深く敬われていたのでしょう。

命を見守る女神

そしてもうひとつ注目したいのが、アルテミスが出産を見守る女神でもあったという点です。狩猟の神でありながら、命のはじまり──つまり誕生の場にも立ち会う存在だったんですね。

このふたつの顔──命を奪うように見える側面と、命を見守るあたたかさ。どちらも持ち合わせているからこそ、アルテミスは自然の循環そのものを体現する存在として、多くの人々を惹きつけたのかもしれません。

静かな森の奥にたたずむアルテミス。そのまなざしには、きっと今も、命への深い敬意とやさしさが宿っているんです。

つまりアルテミスは、自然と生命に寄り添いながら、人間の生き方を見守る女神だったのです。

|

|

|

エフェソスのアルテミス神殿──古代世界の七不思議の一つ

エフェソスのアルテミス神殿遺構(トルコ・セルチュク)

七不思議に数えられた神殿跡で、かつての列柱と基壇の位置関係がわかる景観。

出典:Photo by Dguendel / Wikimedia Commons CC BY 3.0 / title『Ephesus,_ruins_of_the_Temple_of_Artemis』より

エフェソスは、いまのトルコ西部にあった古代都市。その中心にそびえていたアルテミス神殿は、あの古代世界の七不思議のひとつにも数えられるほど壮大な存在でした。

その大きさも美しさも信仰の熱さも、どれをとってもケタ違い。神殿は、女神アルテミスと人々との深くて強い結びつきをまさに象徴していたんです。

訪れる人たちにとって、この場所はただのお参りの場じゃありませんでした。都市の誇りであり、神と人とが心を通わせる特別な空間。そんな神殿だったんですね。

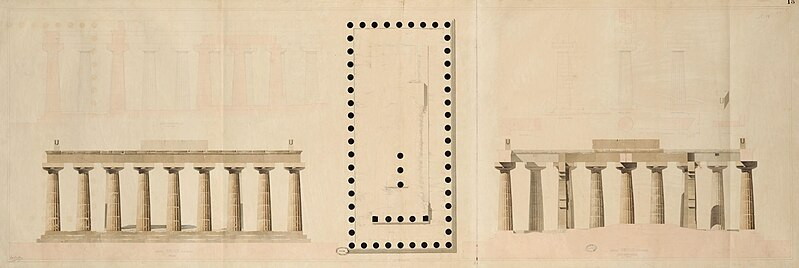

巨大建築の驚き

アルテミス神殿が建てられたのは紀元前550年ごろ。そのスケールはまさに圧巻で、全長は120メートル以上、ずらりと並ぶイオニア式の大理石の柱は、まるで「大理石の森」と呼ばれるほどの荘厳さでした。

その姿は単なる宗教施設なんかじゃなく、「神を迎えるための壮麗な宮殿」として計算しつくされたもの。見る人の心をぐっと引き込む、そんな建物だったんです。

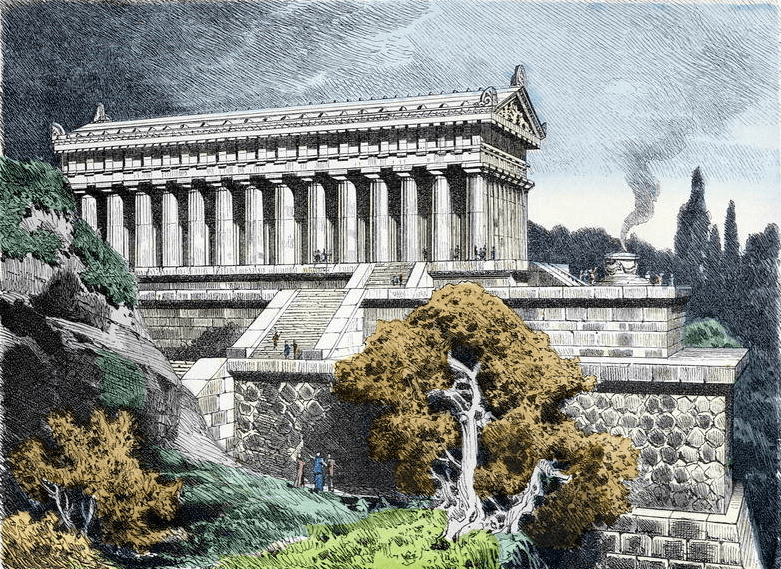

再建と繁栄の象徴

でもこの神殿、いちど火災で焼け落ちてしまいます。火を放ったのはヘロストラトスという男。でも、人々はすぐに立ち上がり、もっと大きく、もっと美しく建て直したんです。

この再建は、単なる建築じゃありませんでした。アルテミスへの変わらぬ信仰、そしてエフェソスという都市の誇りと団結を示す大きな出来事。神殿はまたしても、人々の心をつなぐ場所になったんです。

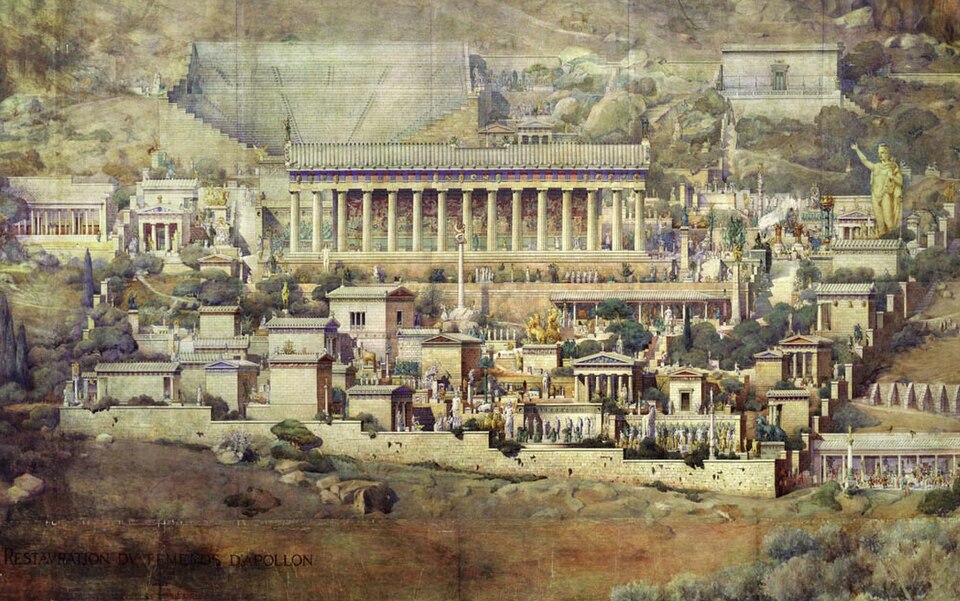

文化と経済の中心地

神殿のまわりには市場や祝祭の広場が広がっていて、巡礼者や商人たちでいつもにぎわっていました。信仰の場であると同時に、文化や経済が交流する拠点でもあったんですね。

お祈りをしながら買い物もできる。神さまと人間の世界が、ぐっと近くに感じられる場所だったんです。エフェソスのアルテミス神殿は、まさに古代の世界観そのものを体で感じられる、そんな特別な聖域だったんですね。

つまりエフェソスのアルテミス神殿は、信仰と文明の力が結びついた、古代世界の輝かしい象徴だったのです。

|

|

|

信仰と儀礼──女神アルテミスと人々の生活のつながり

アルテミスを讃える儀礼を描いたフレスコ

ローマ時代ポンペイ、ウェッティ家出土の壁画で、女神アルテミス(ローマ名ダイアナ)が供え物の台(祭壇)に鹿を導いている場面。

出典:Ancient Roman painter(s) / Wikimedia Commons Public domain

アルテミスは、戦いや勝利をもたらすタイプの神さまではありませんでした。でもそのかわり、人々の暮らしにそっと寄り添う神として、たくさんの愛と信頼を集めていたんです。

特に女性や子どもたちにとっては、悩んだり不安になったときに心を預けられるような、やさしくて頼もしい守り神。アルテミスの信仰には、英雄たちの派手な神話とはちがう、もっと身近であたたかい空気が流れていたんですね。

女性たちの守護神

古代ギリシャの娘たちは、結婚を迎える前にアルテミスに祈りをささげる特別な儀式を行っていました。それが「アルテミシア」。乙女としての純潔を守りながら、無事に新しい人生を歩み出せるように願う、大切な通過儀礼だったんです。

その祈りには、「女神のように強く、美しく、自分らしく生きたい」という想いが込められていました。アルテミスは、人生の節目にそっと寄り添いながら、女性たちの成長を見守ってくれる存在だったんですね。

動物との結びつき

アルテミスの神話には、鹿や熊といった動物たちがよく登場します。彼女の従者として神聖な存在とされていたんです。そして儀式の中では、動物の姿をまねた衣装をまとって踊ることで、自然と心をひとつにしようとする風習もあったそうです。

これはつまり、アルテミスが人間だけでなく、あらゆる命を等しく大切にする神だということのあらわれ。彼女の信仰には、自然と調和して生きようとする古代の知恵が、しっかり息づいていたんですね。

月と再生の象徴

アルテミスは月の女神としても知られていて、月の満ち欠けとともに命のリズムや再生を象徴する存在とされていました。夜の静けさをそっと照らす月の光のように、アルテミスは迷いや不安の中にいる人の心にもやさしく寄り添ってくれたんです。

アルテミスの光は、静かだけれどたしかに届く「祈りの光」。そのあたたかなまなざしは、古代の人々の心を、ずっとそばで支え続けていたんですね。

つまりアルテミスの信仰は、人々の暮らしと自然を結ぶ日常の祈りとして息づいていたのです。

|

|

|