運命・愛・死を映す神話の象徴──事象を体現するギリシャ神話の動物一覧

古代ギリシャの人たちにとって、動物ってただの“生き物”じゃなかったんです。むしろ神さまや宇宙の秩序を映す鏡のような存在でした。

空を自由に飛ぶ鳥たちは、知恵や権威の象徴。空高くからすべてを見渡すような力が、そこに重ねられていたんですね。一方で、海を泳ぐイルカや魚たちは、愛や豊かさのイメージ。海という大きな命の源から、その優しさや恵みを伝えていたわけです。

でもそれだけじゃありません。暗い洞窟や深い森に潜む怪物のような動物たちは、死や混沌の象徴。恐ろしくて近づけない存在だからこそ、人々はそこに「畏れ」と「敬意」の両方を感じ取っていたのでしょう。

つまり、動物たちはただ描かれているだけじゃなくて、自然の力や人間の心の動きを映し出す“生きたシンボル”として、神話の中で重要な役割を果たしていたんです。

ギリシャ神話に登場する動物たちは、人々が「運命とはなにか」「愛とは」「死とは」──そういった大きな問いに向き合うための、象徴的な姿だったというわけなんですね。

|

|

|

|

|

|

動物が持つ象徴性の一覧表

| 動物 | 象徴する事象 | エピソード |

|---|---|---|

| ワシ | 王権、力、洞察力 | ゼウスの聖なる動物で、彼の威厳と力の象徴。ガニュメデスをさらう際にゼウスがワシに変身。 |

| フクロウ | 知恵、洞察、神秘 | アテナの聖鳥として知恵や冷静さの象徴とされる。夜の真実を見る力も示す。 |

| 鹿 | 純粋さ、自然の保護、神聖さ | アルテミスの聖なる動物で、ケリネイアの鹿はヘラクレスの試練にも登場。 |

| 馬 | 力、荒々しさ、忠誠 | ポセイドンが生み出した存在。ペガサスは神秘の象徴としてベレロポンに仕える。 |

| 蛇 | 知恵、再生、冥界の力 | アスクレピオスの杖の蛇は治癒の象徴。メドゥーサの髪やヒュドラは恐怖を表す。 |

| 鳩 | 愛、平和、調和 | アフロディテの聖鳥として、愛と優美さ、平和の象徴。 |

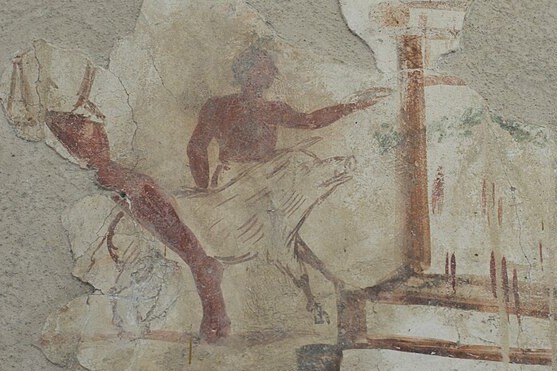

| 豚 | 豊穣、犠牲、試練 | デメテルへの捧げ物として重要。キルケがオデュッセウスの部下を豚に変える逸話も有名。 |

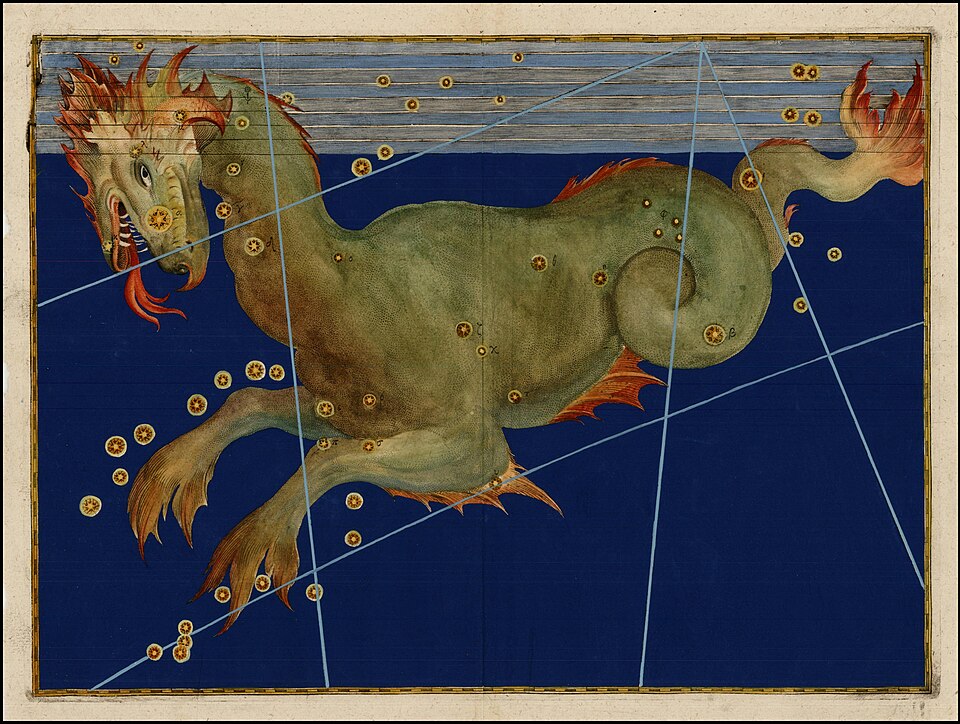

| クジラ(海の怪物ケトス) | 試練、罰、恐怖 | アンドロメダを襲う怪物ケトスとして登場。神々の怒りの象徴。 |

| 蜘蛛 | 技巧、変身、罰 | 織物の名手アラクネがアテナに挑んで敗れ、蜘蛛に変えられる物語で知られる。 |

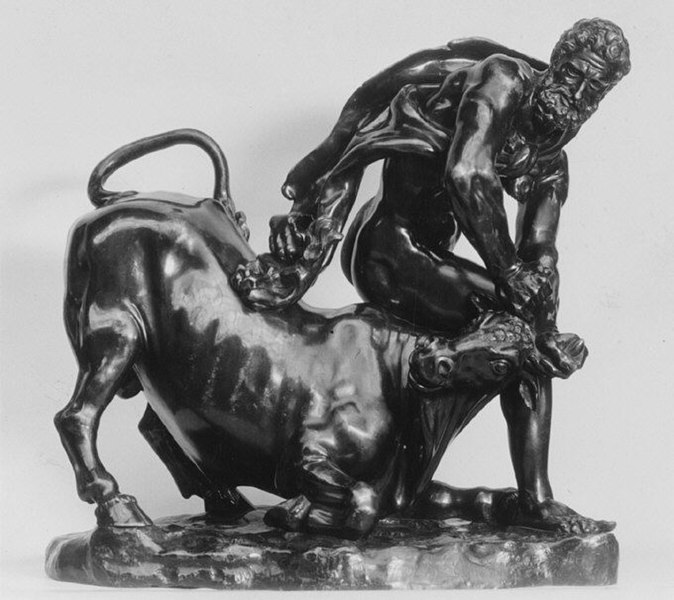

| 牛 | 豊穣、力、犠牲 | ポセイドンがミノス王に授けた白い牡牛やヘラクレスの「クレタの牡牛」の試練に登場。 |

|

|

|

天空と知恵を司る鳥たち──フクロウやワシの象徴性

神話の中で鳥って、すごく特別な存在なんです。だって、空と地上を自由に行き来できるんですから。それってつまり、神さまたちの世界と人間の世界をつなぐ「メッセンジャー」的な立ち位置。中でもフクロウとワシは、神々の知恵や力を象徴する鳥として、ずっと大事にされてきました。

アテナとフクロウ

森の賢者フクロウを携えたアテナ像

─ 出典:Wikimedia Commons CC BY 3.0 / title『Athena_with_owl_Louvre』より ─

まずはフクロウ。これは知恵の女神アテナの象徴として超有名ですよね。夜の闇の中でも、その大きな瞳でじっと世界を見つめる姿は、まさに「洞察」と「知恵」の化身。アテナの名前がついた都市アテネでは、フクロウの姿が貨幣にまで彫られていたくらい。つまり、人々の生活の中にごく自然に、女神の存在が息づいていたってわけです。

でもフクロウが表すのは、単なる「頭の良さ」だけじゃないんです。何か大変なことが起きたとき、パニックにならずに本質を見抜く──そんな冷静な判断力の象徴でもありました。闇の中で道に迷う旅人にとって、フクロウの姿はまるで「ここが正しい道だよ」と教えてくれる道しるべのようだったんでしょうね。

だから古代ギリシャの人たちは、フクロウを「真実を教えてくれる神聖な鳥」として、心から敬い続けたんです。

ゼウスとワシ

鷲に変身し、ガニュメデスを誘拐するゼウス

─ 出典:Zeus as an Eagle Abducting Ganymede/ピーター・パウル・ルーベンス作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

一方でワシはというと、ゼウスの象徴としてめちゃくちゃ特別な意味をもっていました。鋭い眼光で空を見渡し、大空を悠々と舞い上がるその姿──もうそれだけで「王の風格」って感じですよね。

なかでも有名なのが、ゼウスがワシの姿になってガニュメデスをさらっていった神話。この出来事には、単なる誘拐劇じゃなくて、「神の力と支配の象徴」という深い意味が込められているんです。空という“誰も届かない世界”を自由に支配する存在、それがゼウスであり、その姿を借りたワシだったわけですね。

さらにワシは、ゼウスが操る雷と結びついて、「自然界を支配する者」としてのイメージも背負っていました。あの鋭い目、高く舞い上がる力、すべてが「ただの鳥」じゃない。「神の意志をそのまま映す存在」として、特別に敬われていたんです。

鳥が持つ天空の象徴性

こうして見ると、鳥たちは単なる“空を飛ぶ動物”じゃありませんでした。知恵や権威、そして天とのつながり──そういった大事な意味を担うシンボルとして、神話の中に登場してくるんです。

人間の足では到底たどりつけない空の高みを飛ぶ姿。それはまるで、地上の私たちと天上の神々をつなぐ“橋”のようでもあります。

つまり古代の人たちにとって鳥は、「天を見上げる自分たちの願い」そのものを体現してくれる、神々の世界を感じさせる生き物だったんですね。

つまりフクロウやワシといった鳥たちは、神々の力や人間の理性を象徴する重要な動物だったのです。

|

|

|

愛・欲望・繁栄を体現する動物──ハトやイルカの神話的役割

動物たちは、神々の使いだったり英雄の試練相手だったりするだけじゃありません。ときには、人間の感情や願いそのものを映す存在として、神話の中に登場してくるんです。とくにハトやイルカは、愛や喜び、豊かさといったイメージがぎゅっと詰めこまれた動物たちでした。

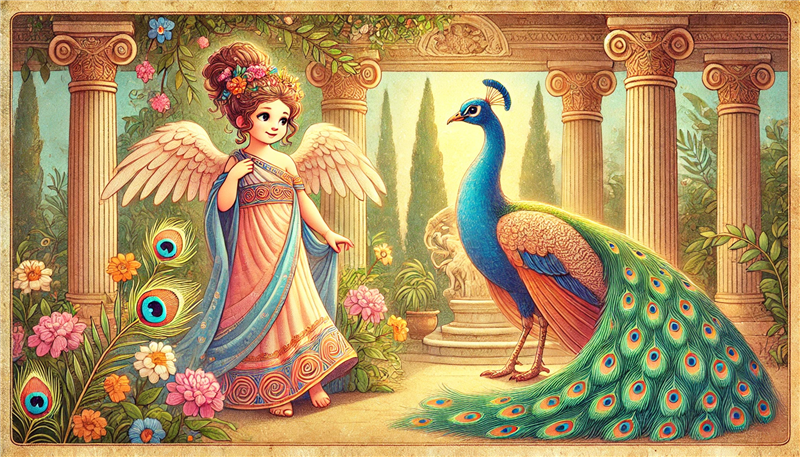

アフロディテとハト

愛と美の象徴鳩を持つアフロディテ

─ 出典:Greek, c. 460-450 BC, bronze/Wikimedia Commons Public Domainより ─

ハトは、愛と美の女神アフロディテのシンボルとして知られています。仲睦まじく寄り添う姿は、まさに「愛そのもの」。アフロディテの神殿にも、ハトの装飾があちこちに見られたそうですよ。羽ばたくその姿に、人々は「永遠の愛」や「心を結ぶ力」を感じていたんですね。

それだけじゃなく、ハトは平和の象徴でもありました。争いをおさめ、やさしい空気をもたらしてくれる存在。その性質は、アフロディテの持つ愛の力と自然に重なっていきます。

だからハトは、愛と同時に「安らぎ」をもたらす神聖な鳥として、大切にされていたんです。

イルカと音楽の力

イルカに助けられるアリオン

─ 出典:1748年フランソワ・ブーシェ作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

イルカもまた、神話の中でとても重要な役割を担っています。アポロンやポセイドンとつながる存在として、海の守り手として登場することが多いんです。

有名なのが、竪琴の名手アリオンが裏切られて海に落とされたとき、イルカが彼を背中に乗せて助けてくれたという話。このときイルカは、アリオンの奏でた音楽に惹かれて現れたとされていて、それはまるで神さまの優しさを体現する存在のようでもあります。

この物語は、自然や動物たちが人間の芸術や心にちゃんと応えてくれるという、ちょっとロマンチックな世界観も感じさせてくれるんです。

動物が示す繁栄のイメージ

こうした動物たちは、「愛すること」「仲間とつながること」「豊かに生きること」といった、いわば人間らしさの原点を象徴していたともいえます。

つがいで寄り添うハトの姿には、家庭のぬくもりや絆が感じられますし、群れで海を泳ぐイルカたちには、仲間との連帯や安心感がにじんでいます。

つまりハトもイルカも、「安心」と「つながり」、そして「繁栄」のイメージを人々に届ける、大切な存在だったんですね。

つまりハトやイルカは、愛と豊穣のシンボルとして人々に親しまれた存在だったのです。

|

|

|

死と混沌を示す怪物的存在──蛇やケルベロスの象徴

神話の中には、人々がもっとも恐れていた死や混沌の姿をまとった“怪物”たちも登場します。しかもその多くが、現実にいる動物の姿を借りているってところが面白くて──ちょっと怖い。

そうした存在たちは、人間の力ではどうにもならない恐れ、避けて通れない不安を目に見えるかたちにしていたんですね。

蛇と大地の力

カラヴァッジオによるメドゥーサ

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

蛇って、不思議な存在です。脱皮することから生命力や再生を象徴する一方で、どこか不気味で怖いイメージもありますよね。たとえばメドゥーサの髪の毛。あれ、全部が蛇なんです。見た者を石に変える彼女の恐ろしさは、まさに「死の呪縛」そのもの。

そして蛇は、大地の奥底から突如現れることもあって、予測不能な災いや混沌の象徴としても描かれてきました。静かにうごめき、いつ現れるかわからない……そんな姿に、昔の人々は大きな畏れを抱いていたのでしょう。

つまり蛇は、神秘と恐怖、その両方を併せ持った特別な存在だったというわけです。

ケルベロスと冥界

『神曲』(ダンテ)のケルベロス

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

そしてもう一匹──いや、三つの頭だから“一匹”じゃないかもしれませんが──ケルベロスです。冥界の門を守る、三つの頭を持つ巨大な番犬。

鋭い牙、うなる声、逃げ場のない存在感。ケルベロスは「ここから先はもう戻れないぞ」という死の不可逆性を、見た目だけで伝えてくる存在でした。

でもこの恐ろしいケルベロスに対して、英雄ヘラクレスはあえて挑みます。十二の功業の最後に、彼はこの番犬を冥界から引きずり出すというとんでもない試練を課されるんです。

これはもう「死に立ち向かう挑戦」そのもの。生と死の境界線を越える、神話でも屈指の壮絶なエピソードなんですね。

怪物的存在の意味

蛇にしてもケルベロスにしても、彼らはただのモンスターじゃありません。「この世の裏にある混沌」や「人間が抱える根源的な不安」を、わかりやすく見えるかたちにした存在だったんです。

彼らの姿を通して、人は「死は避けられないものだ」とあらためて意識することになります。でもその怖さを、物語にして語り継ぐことで、少しでもそれを理解し、受け入れていこうとした──

つまり古代の人たちは、恐怖をただ恐れるのではなく、「語る」ことで乗り越えようとしていたのかもしれませんね。

つまり怪物的な動物は、人間が死や混沌とどう向き合うかを示す象徴だったのです。

|

|

|