ギリシャ神話に「悪魔」は存在するのか?──邪悪・破壊・混沌を体現する神話的存在たち

古代ギリシャ神話を読んでいると、「あれ、これって“悪魔”っぽくない?」と感じる存在に出くわすことがありますよね。

でも、ギリシャ神話の世界には、キリスト教のような「神=善」「悪魔=悪」というハッキリした二元論は存在しないんです。

そのかわりに登場するのが、争いをもたらす女神だったり、秩序を揺るがす怪物だったり、罪人を執拗に追い詰める復讐の精霊だったり……。

どれも恐ろしくて、人間を震え上がらせるような存在ではあるけれど、決して“絶対的な悪”ではないんですね。

彼らはむしろ、人間や自然の中にある「混沌」や「恐怖」そのものをかたどった存在。

世界のバランスを保つために、必要悪としてそこにいる……そんな立ち位置とも言えるんです。

つまり、ギリシャ神話に登場する「悪魔的存在」っていうのは、人間社会や自然界にひそむ混沌・恐怖・暴走の象徴だったというわけなんですね。

|

|

|

|

|

|

エリス──不和と争いを撒き散らす女神の本質

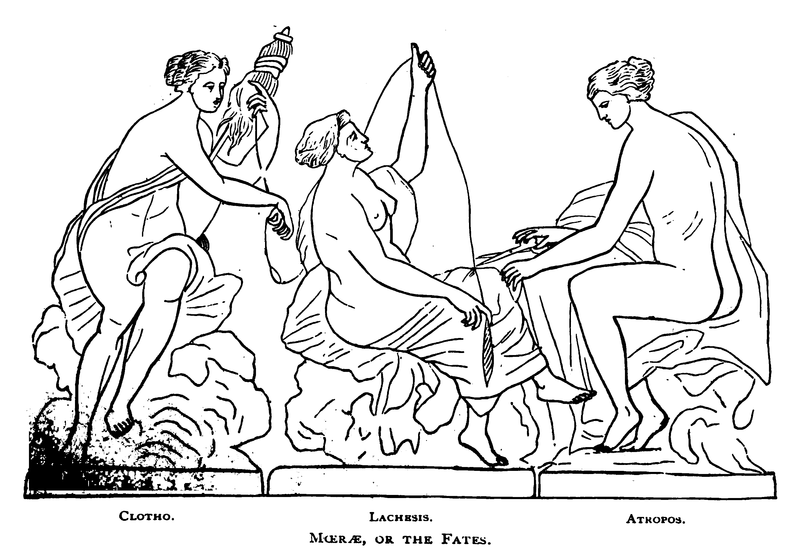

不和の女神エリス

紀元前6世紀のアッティカ黒像式陶器に描かれたエリス像。黄金の林檎をめぐる騒動の前触れとして、不和を擬人化した女神の姿を伝える。

出典:Antikensammlung Berlin / Wikimedia Commons Public domain

エリスはその名の通り、「不和の女神」として知られています。

彼女が現れると、そこには決まって争いや混乱が巻き起こる──そんなトラブルメーカーな存在だったんです。

そして彼女が最も有名になるのが、あのトロイア戦争のきっかけを作ったエピソードなんですね。

不和の林檎

物語の舞台は、英雄ペレウスと海の女神テティスの結婚式。

でもエリスはその宴に招かれなかったんです。それが彼女の怒りのスイッチ。

彼女は会場にそっと一つの黄金の林檎を投げ込みました。

そこには「最も美しい女神へ」という一言が刻まれていて……。

この林檎をめぐって、ヘラ・アテナ・アフロディテが大バトル。

そして審判役に選ばれたトロイアの王子パリスがアフロディテを選んだことで、歴史に残るトロイア戦争が始まってしまうんです。

たったひとつの林檎が、神々と人間の運命を大きく動かしてしまったんですね。

争いの化身

エリスは剣を振るって敵を倒したり、魔法で城を崩したりするタイプじゃありません。

でも、人の心に疑念・嫉妬・対立といった感情をスッと忍ばせて、静かに火種を置いていくんです。

つまり彼女は、「争いのきっかけをつくる存在」。

人や神々の心のスキマをついて、不和を生み出してしまう女神だったんですね。

悪魔的性格の女神

その役割から、エリスはしばしば「悪魔のような存在」として語られてきました。

でもギリシャ神話って、単純な善と悪では語れない世界なんです。

エリスのように混乱をもたらす存在がいるからこそ、人々は「平和のありがたさ」に気づくことができる。

争いは迷惑だけど、それがあることで見えてくるものもある──そんな視点で彼女は描かれていたんですね。

ただの災厄じゃない。

エリスは人間社会の葛藤や対立を象徴する存在として、神話の中にしっかりと居場所を持っていたんです。

つまりエリスは、人の心に争いを芽生えさせる「邪悪の象徴」として恐れられていたのです。

|

|

|

テュポーン──神々すら恐れた混沌の怪物

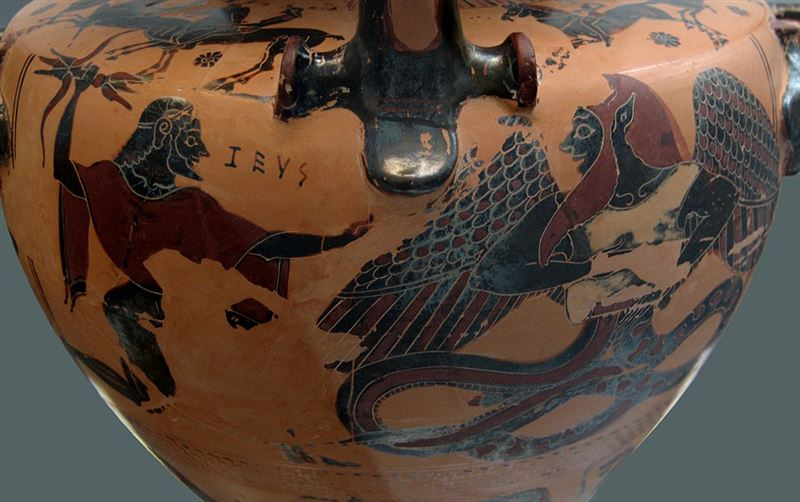

ゼウスと戦うテュポーン(古代ギリシャ陶器の図)

天地を脅かす怪物テュポーンがゼウスと対峙する場面。ギリシャ神話ではしばしば悪魔のような混沌の具現として描かれ、炎と暴風をまき散らす存在感が強調される。

出典:Photo by Bibi Saint-Pol / Wikimedia Commons Public domain

テュポーンは、ギリシャ神話に登場する最凶レベルの怪物。

大地の女神ガイアが、ゼウスへの復讐のために生み出した存在なんです。

その姿ときたらもう……全身はうろこで覆われ、百もの頭を持ち、炎を吐きながら大地を揺るがすというとんでもない怪物。

神々も人間も、一目見れば震え上がるほどの混沌の権化でした。

神々の敗走

そんなテュポーンが現れたとき、あのオリュンポスの神々ですら逃げ出したんです。

しかもただ逃げるだけじゃなく、動物の姿に変身してエジプトへ避難したって伝えられています。

たとえばアポロンは鷲に、ヘルメスは朱鷺(とき)に。

この伝承はのちにエジプト神話の動物神と結びついていくんですね。

それだけ神々にとっても、テュポーンは規格外の存在だったというわけです。

ゼウスとの戦い

そんな中でも、ゼウスだけはテュポーンに立ち向かいました。

雷霆を武器にして激突!──でも、テュポーンの力は想像以上で、なんとゼウスの筋を引きちぎるという衝撃の一撃を食らわせたんです。

一時は敗北したゼウスでしたが、そこから復活。

ついにテュポーンを倒し、シチリアのエトナ火山に封じ込めました。

そして言い伝えでは、あの火山が噴火したり地震が起きたりするとき、それはテュポーンが中で暴れているからだとされていたんです。

混沌の化身

「秩序に挑み、世界を揺るがす破壊の象徴」──それがテュポーン。

ゼウスとの戦いは、単なる力比べではなく、混沌vs秩序、古い力vs新しい秩序の衝突そのものでした。

だからこそ人々は、自然の猛威──嵐や火山の爆発をテュポーンの怒りとして語り継いだんです。

彼の物語は、自然の恐ろしさを神話というかたちで理解しようとした、古代人の想像力の結晶だったんですね。

つまりテュポーンは、自然の猛威や混沌そのものを悪魔的に描いた存在だったのです。

|

|

|

エリニュス(フューリー)──罪人を追い詰める復讐の化身

エリニュス──ローマ神話ではフューリーと呼ばれるこの存在たちは、血で汚れた罪を決して見逃さない復讐の精霊です。

黒い翼に蛇の髪、凍てつくような視線……その姿は、まさに恐怖をかたどったような存在だったんですね。

彼女たちは、罪人の心にじわじわと恐怖と狂気を吹き込んでいきます。

どこまでも追いつめていく姿は、“逃げ場のない報い”そのものだったんです。

オレステスの悲劇

オレステスの物語は、エリニュスの恐ろしさを象徴する代表例。

彼は父アガメムノンを殺した母クリュタイムネストラを討ち、父の仇を取った英雄でした。

でも、それは同時に母殺しという禁忌を犯したことでもあって……。

彼を待っていたのは、エリニュスによる果てしない追跡。

どこへ行っても逃れられず、正気すら失いかけた彼の姿は、罪と報いの重さを鋭く浮かび上がらせていました。

罪と罰の不可避性

ぱっと見は「悪魔」みたいなエリニュス。

でも実は、彼女たちには「罪を裁く正義の側面」があるんです。

彼女たちが追いかけるのは、ただ気まぐれじゃありません。 共同体の秩序を守るために、「罰を逃れさせない」という役割を果たしていたんですね。

ギリシャ神話のすごいところは、こんなふうに“恐怖の存在”にも、ちゃんと意味があるところなんです。

悪魔的存在としての姿

母エリピュレの亡骸からアルクマイオンを追い立てるエリニュス

母殺しの罪を犯したアルクマイオンが、復讐の女神エリニュスに追われて逃走する瞬間を描く。死体と黒い翼の群像が、罪の報いと狂気の迫り来る気配を際立たせる。

出典:Henry Fuseli (author) / Wikimedia Commons Public domainより

蛇を髪にまとい、血走った目で罪人を睨みつけ、どこまでも追いかける──

その姿は、まさに“逃げても逃げても背後に迫る悪夢”。

英語で言えばrelentless(容赦ない)。

心のどこかに罪の意識がある限り、エリニュスは決して離れてくれません。

だからこそ、「逃れられぬ罰を与える悪魔的存在」として、彼女たちは古代から現代まで語り継がれてきたんです。

恐ろしいけれど、それはただの脅しではなく、正義のための恐怖でもあったんですね。

つまりエリニュスの物語は、罪から逃れられない恐怖を「悪魔的な姿」で表現していたのです。

|

|

|