大海原を支配する存在──ギリシャ神話における「海の神」とは誰か?

古代ギリシャの人たちにとって、海はまさに暮らしの中心でした。船での交易や遠くへの航海は、豊かさをもたらしてくれる恵みの道。でもその一方で、突然の嵐や荒れた波は命を奪うほどの恐ろしさも持っていたんです。

だからこそ、神話の中で語られる海の神は特別な存在でした。人々は祈りや供物を通して、その力をなんとか鎮めようとしたり、逆に加護を得ようとしたりしていたんですね。

ギリシャ神話における「海の神」は、畏れと憧れの両方を背負った存在。それだけに、生きるか死ぬかという人間の運命すら左右する力を持っていたのです。

|

|

|

|

|

|

ポセイドン──海と地震を司るオリュンポスの大神

Poseidon (Neptune), the Greek god of the sea/1878年、木版画

海の神ポセイドンが三叉の矛を持ち、海を支配する姿を描いた作品。

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ギリシャ神話で海の神といえば、まず思い浮かぶのがポセイドンですよね。彼はゼウスやハデスと肩を並べるオリュンポスの三大神のひとりで、海と地震という自然界の大きな力を司っていました。

そして何より、古代の人々にとって海っていうのは、恵みをもたらす存在であると同時に、命を奪うほどの脅威でもあったんです。その二面性をそのまま体現していたのが、このポセイドンだったんですね。

三叉の矛を持つ神

ポセイドンのトレードマークといえば、やっぱりトライデント(三叉の矛)。これをひと振りすれば、海は荒れ狂い、大波が船を飲み込んでしまう──なんて恐ろしい力を持っていたとされています。でも逆に、静かに矛を収めると、海はピタリと静まり、船乗りにとっては最高の航海日和になると信じられていたんです。

この矛は、ただの武器じゃなくて、ポセイドンそのものを象徴する神器。荒ぶる力と鎮める力の両方を持つからこそ、彼は「絶対に怒らせてはいけない神」として、強く意識されていたんです。

海の支配者としての権威

ポセイドンは単なる自然の神じゃなく、海を支配する王として描かれています。船乗りたちは旅に出る前に、彼に捧げ物をして、嵐に巻き込まれずに帰れるよう一生懸命祈ったんですね。

当時のギリシャ社会では、交易や移動の多くが海に依存していたから、ポセイドンの機嫌ひとつで都市の運命すら変わってしまう。 人々の命も暮らしも、ポセイドンの気まぐれに左右されていたわけです。だからこそ、人々の信仰には恐怖と信頼が入り混じった、複雑な思いが込められていたんです。

地震をもたらす「大地を揺るがす者」

さらに興味深いのは、ポセイドンが地震まで司っていたという点。「エンノシガイオス(大地を揺るがす者)」という呼び名まであったんですよ。

地面の奥から響くあの不気味な揺れ──古代の人たちは、それを「神が怒っている証」として受け止めていました。つまり、海の王でありながら、大地すら揺るがす神という、ちょっと反則級の存在だったんです。

海と陸のあいだに立つ神。

それがポセイドン。

自然の境界線を支配する力を持った、畏怖と崇敬の入り混じった神だったんですね。

つまりポセイドンは、恐ろしい破壊力と同時に航海の守護神としての顔を持っていたのです。

|

|

|

ネレウスとトリトン──深海に棲む古き海神たち

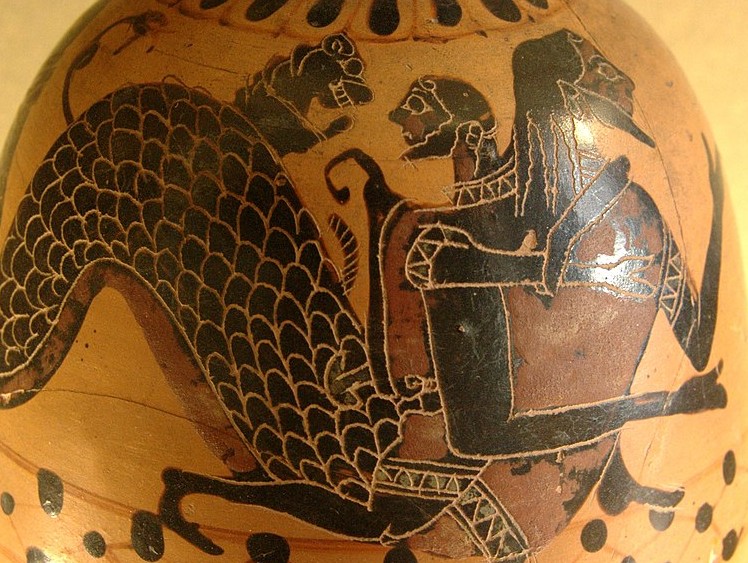

ネレウスとヘラクレス(黒絵式レキュトス、紀元前6世紀初頭)

海の賢者ネレウスがヘラクレスと対峙する場面。ネレウスは「海」の知恵と予言で知られ、穏やかな海神として後に多くのネレイデスの父とも語られる。

出典:Photo by Bibi Saint-Pol / Wikimedia Commons Public domain

ポセイドンばかりが注目されがちですが、ギリシャ神話にはそれ以前から語り継がれてきた、古い海の神々もちゃんと存在していました。その代表格がネレウスとトリトン。

ギリシャ人にとっての「海」は、ただ荒々しいだけの存在じゃなかったんですね。静けさや知恵、音の響きや調和といった面まで、しっかり神格化されていたんです。

「真実を語る者」ネレウス

ネレウスは「真実を語る老翁」と呼ばれた、まるで海の賢者のような存在。未来を見通す力を持ち、訪れた者に予言を授けるとも言われていました。

姿は魚の尾をもつ老人として描かれることが多く、強さや荒々しさよりも、穏やかで深い知恵を象徴する神だったんです。

「知恵を得るには、まず試練を乗り越えよ」──そんな静かなメッセージが、彼の神話には込められているのかもしれませんね。

半人半魚のトリトン

一方のトリトンは、ポセイドンと海の女神アンピトリテの子どもとされる神で、半人半魚の姿で描かれます。彼が持っているのは巨大な貝殻のラッパ。これを吹き鳴らすことで、海を静めたり、逆に荒らしたりできたんです。

このラッパの音は、波のうねりや潮騒そのものを表すもの。つまり、トリトンは「海の音」そのものを操る神だったということ。音楽の力で自然を動かすという発想が、なんだか詩的で魅力的ですよね。

古き海神たちの役割

ネレウスやトリトンは、荒ぶるポセイドンとは対照的に、海の奥深さや神秘的な側面を体現していました。

「静けさと叡智」や「調和と音楽性」までをも担っていた、そうした存在だったんです。

つまりギリシャ神話における海の神々は、力の象徴であると同時に、学びやインスピレーションの源としても信じられていたんですね。

海は恐れるだけの存在じゃなく、人間に何かを教えてくれる大きな先生でもあったのかもしれません。

つまり古き海神たちは、ポセイドンとは異なる側面から「海の神秘」を体現していたのです。

|

|

|

ギリシャ神話における海の象徴──荒ぶる力と豊穣の源泉

馬を駆り荒波を引き起こすポセイドン

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

古代ギリシャの人たちにとって、海はただの移動手段じゃありませんでした。日々の暮らしや文化を支える恵みの道であると同時に、いつ命を奪われてもおかしくない恐ろしい力も秘めていたんです。

だからこそ神話の中では、海は「命を奪う荒ぶる力」と「豊穣をもたらす源泉」の両方の顔を持つ、二面性の象徴として描かれているんですね。

荒ぶる自然の象徴

航海といえば、常に嵐や沈没の危険がつきものでした。特に風向きや波の機嫌に左右される当時の航海では、自然の力に対する恐怖がとてもリアルだったんです。

だから神話では、ポセイドンが怒って船を沈めたり、波を荒れ狂わせる話がたびたび登場します。神の気まぐれひとつで、人間の努力が一瞬で消し飛んでしまう──それが当時の人々の実感でもあったんですね。

自然の力は人間にとって制御不能な存在だった。ギリシャ人はそのことを、海という現実を通して日々思い知らされていたのです。

豊穣と恵みの源泉

でも、そんな海が与えてくれる恵みもまた格別でした。魚や貝などの食糧はもちろん、海を通じた交易や異文化との出会いが、地中海世界に豊かさをもたらしてくれたんです。

多くの港町や島々が発展したのは、まさにこの海の恵みのおかげ。

だから海は、ただ恐れる対象じゃなくて「育んでくれる母」のような存在としても見られていました。

人間との距離感

神話の中の海って、人間にとって「とても近いのに、どこまでも遠い存在」だったんです。

目の前にあるのに、その深さや荒々しさは人間の力ではどうにもならない。

だからこそ、海は神の領域として特別視されていたんですね。人々は祈りや供物を通して、せめてその力と折り合いをつけようとしていた。

恐ろしくも愛すべき、近くて遠い存在──それがギリシャ人にとっての海の姿だったのです。

つまりギリシャ神話の海は、人々に「畏れと感謝」を同時に抱かせる存在だったのです。

|

|

|