力と犠牲の象徴──ギリシャ神話における「牛」の意味と逸話

古代ギリシャの神話や儀式をじっと見ていくと、牛ってただの家畜じゃなかったんです。神々と人間、そして英雄たちの世界をつなぐ、すごく特別な存在でした。

たとえばゼウスが恋に落ちたとき、なんと牛の姿になって相手に近づいたことも。まさかの変身、です。

それから祭りのときの供物としても、牛は欠かせない存在でした。神さまに捧げることで、「つながってるよ」って気持ちを伝える役目を担っていたんですね。

ヘラクレスの冒険にも、牛が登場します。そこでは、耐える力やパワーの象徴として描かれていて、まさに試練にふさわしい相手だったんです。

つまり、ギリシャ神話において牛は「力と犠牲を背負った、神聖なシンボル」だったというわけなんです。

|

|

|

|

|

|

ゼウスの化身──白い牡牛とエウロペの誘拐

エウロペを誘拐する牛(ゼウス)

ゼウスが白い牡牛に変身し、フェニキアの王女エウロパを誘拐する場面を描いた油彩

─ 出典:レンブラント作(1632年)/Wikimedia Commons Public Domainより ─

牛が神話の中で強烈な存在感を放つ場面といえば、やっぱりゼウスとエウロペのエピソードが有名です。神々の王ゼウスが恋に落ちたのは、フェニキアの王女エウロペ。その想いを叶えるために、彼はなんと真っ白な牡牛に姿を変えたんです。

その牛は、ただ見た目が美しいだけじゃなく、どこか神秘的で威厳のある存在として登場します。エウロペも、その優しくて気高い雰囲気に惹かれて、思わず背中にまたがってしまった──するとそのまま、海を越えてクレタ島へと連れて行かれてしまうんですね。

このお話には、力と愛が絡み合う複雑なテーマが含まれていて、牛という姿がまさに「神の意思を運ぶ存在」として物語の中に深く刻まれているんです。

牡牛の白さが示す神聖性

ゼウスが変身した白い牡牛。この「白」という色が、じつはすごく重要なんです。古代ギリシャでは、白は「清らかさ」や「神聖さ」、さらには「永遠」まで象徴する色でした。つまり、神の化身として完璧なビジュアルだったということ。

エウロペが恐れずに近づき、牛の背に乗る気持ちになれたのも、この色の持つ力が大きかったんじゃないでしょうか。牛の見た目ひとつとっても、ちゃんと意味が込められていたんですね。

白い牡牛は「人を魅了する神聖な力」の象徴だったというわけです。

海を渡る旅の象徴

ゼウスが牡牛になってエウロペをさらう話は、単なる神様の恋バナじゃありません。彼女を乗せてフェニキアからクレタへ渡るシーンには、「文化の伝わり方」や「移動の意味」といった深いテーマが重ねられているんです。

広い海を渡って進む牡牛の姿は、まるで文明の使者のようにも見えてきます。だからこの物語は、神話としての面白さだけじゃなくて、「文化がどうやって広がっていくのか」を語る寓話としても読まれてきたんですね。

エウロペとクレタ文化の始まり

クレタ島へ連れてこられたエウロペは、のちにミノス王の母となります。つまり、彼女の存在こそがクレタ文明のスタートラインだったということ。

ゼウスの恋の行動が、結果として「ひとつの文明の始まり」につながったわけです。そしてエウロペの名前は、今では大陸名「ヨーロッパ」の語源にもなっています。

牛は神の愛と文明の誕生をつなぐ鍵だったんですね。

つまり白い牡牛は、ゼウスの愛と文明の始まりを象徴する神聖な化身だったのです。

|

|

|

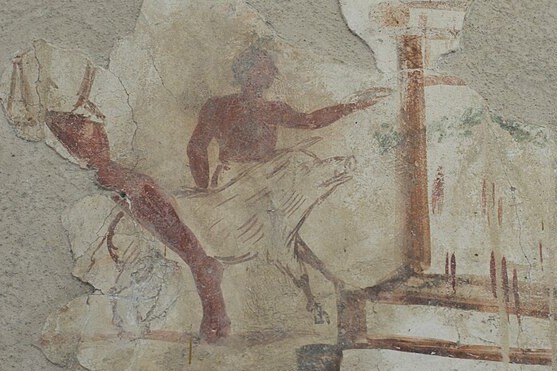

犠牲と豊穣──祭祀における牛の神聖な役割

古代ギリシャでは、牛はただの供物じゃありませんでした。神さまに捧げるものの中でも、特に特別で重みのある存在だったんです。

農業や牧畜を中心に暮らしていた当時の人々にとって、牛は食べ物にもなれば、畑を耕すパートナーにもなる貴重な命。それを神さまに差し出すっていうのは、最高の敬意を表す手段だったんですね。

祭りや祈りの場で牛が捧げられるとき、それは単なる「お供えもの」じゃなくて、「神さまと人とを結ぶ神聖な契約」そのもの。血を流し、肉をみんなで分け合うことで、牛の命は犠牲と豊穣の象徴として、文化のど真ん中に位置づけられていたのです。

供犠としての牛

神殿に連れてこられる牛は、村のみんなの願いや感謝を背負った存在でした。大きくて力のある牛を選んで捧げることで、「本気で祈ってます!」という気持ちを神さまに届けようとしたんです。

犠牲の儀式って、見た目だけのセレモニーじゃなくて、本当に命そのものを神さまに託す行為。その中には、「生きるってなんだろう」とか「自然とどう向き合うべきか」といった、人間の深い想いが込められていたんですね。

牛と大地の豊かさ

牛って、畑を耕してくれるし、乳も肉もくれるしで、まさに「大地のめぐみ」を体現してる存在でした。だからこそ、その牛を神さまに捧げることは、「自然からもらった命を、ちゃんと神に返す」っていう感謝の気持ちの表れだったんです。

こうした儀式を通じて、人々は「与えられた命」と「返す気持ち」のバランスを意識していました。 牛は大地の恵みを象徴する神聖な生き物──そんな風に考えられていたんですね。

共同体を結ぶ祭祀

牛を捧げる祭祀は、単に神さまに祈るだけじゃなくて、村の人たちをひとつにする大切なイベントでもありました。血は神へ、肉は仲間と分け合う。その流れの中で、「同じ神さまを信じてる仲間だよね」って気持ちが強まっていくんです。

つまり、牛は神と人とをつなぐだけじゃなく、人と人とのつながりを確かめる役目も果たしていたってこと。牛の姿を通して、宗教と社会がピタッと重なり合っていたんです。

つまり牛は、犠牲と豊穣を象徴し、人々と神々を結ぶ祭祀の中心的存在だったのです。

|

|

|

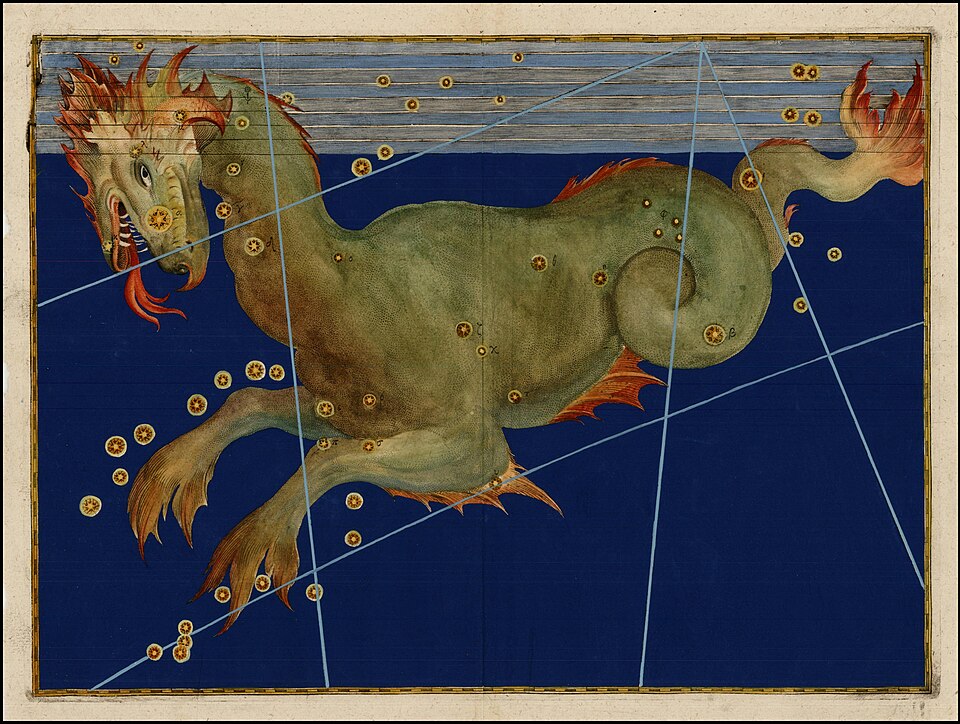

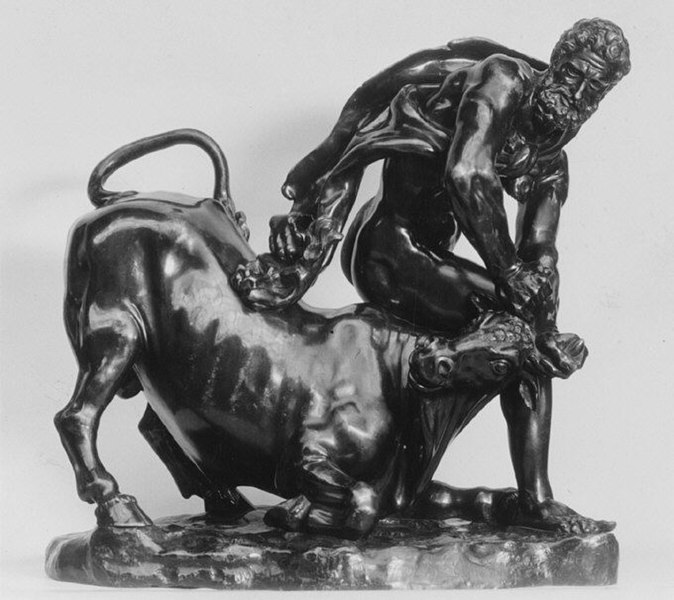

英雄たちと牛──ヘラクレスの十二功業に見る牛の試練

ヘラクレスと牡牛のブロンズ像

ヘラクレスがクレタの牡牛を力強く制圧するシーンを象った作品

─ 出典:ピーター・パウル・ルーベンス作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

牛って、神さまへの供物とか聖なる動物としてよく登場するんですが、じつは英雄たちの物語の中では試練の相手としてもバッチリ活躍してるんです。その代表格がヘラクレスの「十二の功業」に登場するクレタの牡牛との戦いですね。

この牡牛、実はポセイドンが海から送り出した神聖な存在。でもそれがクレタ島で大暴れして、人々を困らせていたんです。そんな暴れ牛を、ヘラクレスが圧倒的なパワーで見事に捕らえちゃうんですね。

ここに描かれているのは、「神から与えられた難題に立ち向かい、乗り越える人間の姿」。まさに英雄の本領発揮の場面です。

クレタの牡牛の由来

このクレタの牡牛、実はちょっと複雑な背景を持っています。王妃パシパエと関係を持って、その間に生まれたのがあの有名なミノタウロス。だからただのモンスターじゃなくて、神の意志や人間の欲望が絡み合った、神話のターニングポイント的存在なんです。

そんな牡牛を力で押さえ込んだヘラクレスの姿は、単なる勝利以上の意味を持っていました。「混沌に秩序をもたらす力」──英雄の力が物語を導いた瞬間だったんですね。

ヘラクレスの力と勇気

ヘラクレスが牡牛に挑む場面では、武器も使わず、素手で勝負を挑んだとされています。そのパワーと勇気、まさにケタ違い。

この戦いを見て、人々は「英雄って神さまに選ばれた特別な存在なんだ」と感じたはずです。 ヘラクレスと牡牛の戦いは、人と神のあいだにある試練を象徴する場面だったとも言えるでしょう。

文化に残る牛の試練

クレタの牡牛の物語は、古代の壺絵や彫刻なんかにもよく登場します。勇ましいヘラクレスと、荒ぶる牡牛がぶつかり合う場面は、「秩序 vs 混沌」の戦いとして人々の心に焼きついたんですね。

このイメージは時代を超えて、芸術や文学の世界でも繰り返し描かれました。

自然や神の力に立ち向かう人間の姿──その象徴として、今も語り継がれているんです。

つまり牛は、英雄譚においても神の試練を象徴する存在であり、力と混沌をめぐる物語を生み出していたのです。

|

|

|