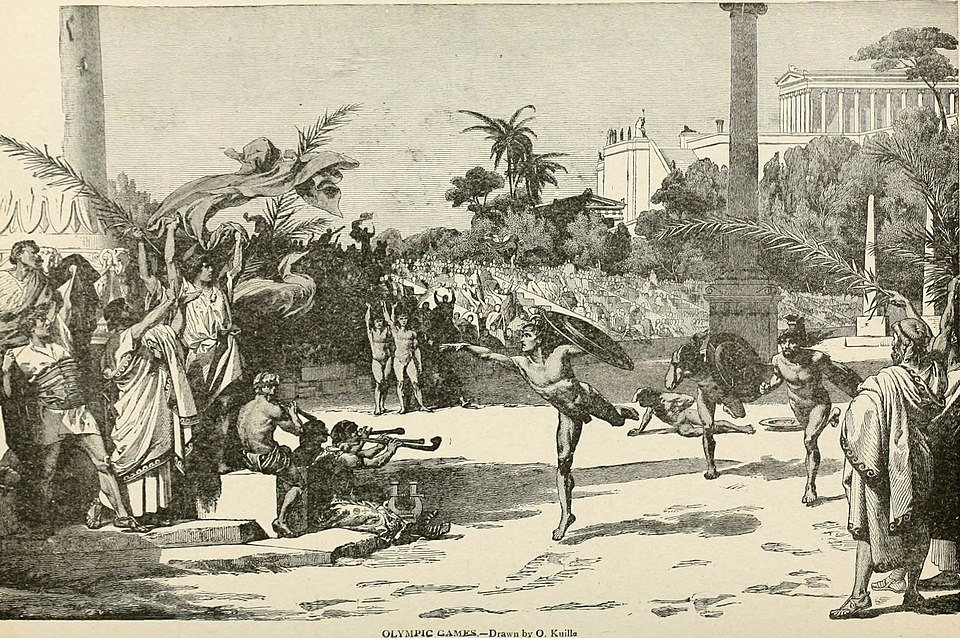

ギリシャ神話の神々の別名とは?異名・異称の秘密を解説

古代ギリシャの神さまたちって、じつは一柱につき呼び名がいくつもあったんです。たとえばゼウスやアテナみたいな超有名な神でも、シチュエーションや信じてる人の立場によって、呼ばれ方がぜんぜん違ったりするんですよ。

しかもこの「別名」がただのニックネームってわけじゃなくて、その神さまの性格や、どんな力を持ってるのかを教えてくれる大事なヒントにもなってるんです。

つまり、ギリシャ神話の神々の異名って、その神がどんな役割を担っていて、どんなふうに信仰されていたかがわかる“鏡”みたいな存在なんですね。

|

|

|

|

|

|

ゼウスやアテナに見られる異名の由来

雷霆を振りかざすゼウスの青銅小像

ドドナの聖域出土とされる青銅像で、雷霆を投げる瞬間をとらえた造形。雷霆は神的な権威と裁きを示す象徴として表される。

出典:Photo by Zde / Antikensammlung Berlin, Altes Museum / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

ギリシャの神さまたちって、一つの名前だけじゃとても表しきれないくらい、いろんな顔を持っていたんです。だからこそ、それぞれの性格やお仕事をもっとはっきりさせるために、たくさんの異名(べつの呼び名)が使われていました。そういう異名を通して、神さまたちの姿がぐっと立体的に見えてくるんですね。

ゼウスの異名

ゼウスには「空の王さま」って意味のゼウス・ウラニオスや、「誓いを見守る神さま」って意味のゼウス・ホルキオスみたいな呼び名があります。

これ、ただカッコつけて呼んでたわけじゃなくて、人々がゼウスに込めた信頼や敬意の現れだったんです。

ゼウスは、天気を操ったり、正義を見張ったり、もうほんとに「なんでも神」。そんなゼウスが関わる場面ごとに、ピッタリの呼び名で祈ったり語ったりしていたんですね。

アテナの異名

アテナにもやっぱりいろんな異名がありました。たとえば、戦う女神としての顔を表すときはアテナ・パルテノス(乙女アテナ)、都市を守る守護神としてはアテナ・ポリアス(町の守り神アテナ)と呼ばれていたんです。

この呼び分けによって、アテナの性格や役割がとってもよく伝わるようになっていました。「今日は町を守ってくれるアテナにお願いしよう」「今は戦に勝てるように、戦うアテナに祈らなきゃ」なんて、人々は神さまと会話するような気持ちで祈っていたのかもしれませんね。

異名が示す役割の広さ

こうして異名を見ていくと、神々がただの物語の登場人物じゃなかったことがよくわかります。彼らは人間の暮らしや悩みにそっと寄り添ってくれる、多面的で豊かな存在だったんです。

つまり異名って、神さまたちの「ここぞ!」という場面でのパワーや性格を映し出す、小さな鏡みたいなものだったんですね。

|

|

|

地域や信仰による呼び方の違い

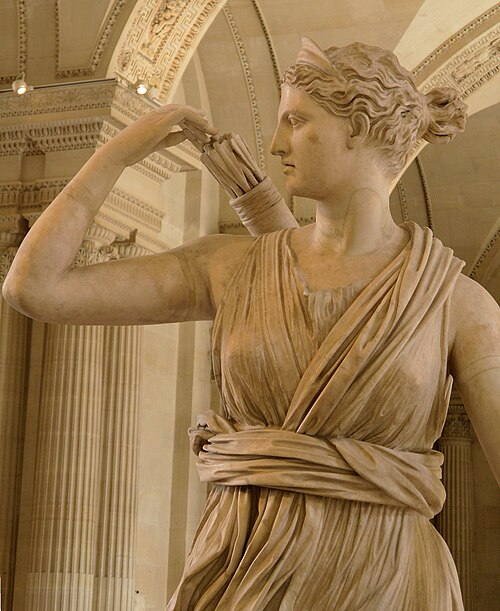

狩猟の女神アルテミスをかたどった大理石像

弓矢と鹿は女神の属性を示し、古代ギリシャの信仰と造形美術の理想を伝える代表作

出典:Photo by Carole Raddato / Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 / title『Diana_of_Versailles,_Roman_copy_of_Greek_statue_attributed_to_Leochares_ca_325_BC,_Louvre_Museum』より

ギリシャの世界ってポリス(都市国家)ごとに文化がまったく違っていて、だから神さまたちの呼び名や性格も、場所によってけっこうバラバラだったんです。

同じ神で複数の異名

たとえばアルテミス。ある地方では狩りの女神としてお祀りされていたのに、別の場所では月の女神として信仰されていたりします。

こんなふうにイメージや呼び方が変わるのは、その土地の暮らしぶりとか自然環境に合わせて、人々が神さまの姿を少しずつ変えていったからなんですね。

つまり、同じ神さまでも、住んでる場所が違えば「性格」まで変わって見えたってこと。これって、人々が神さまを自分たちの暮らしにフィットさせて理解していた証拠なのかもしれません。

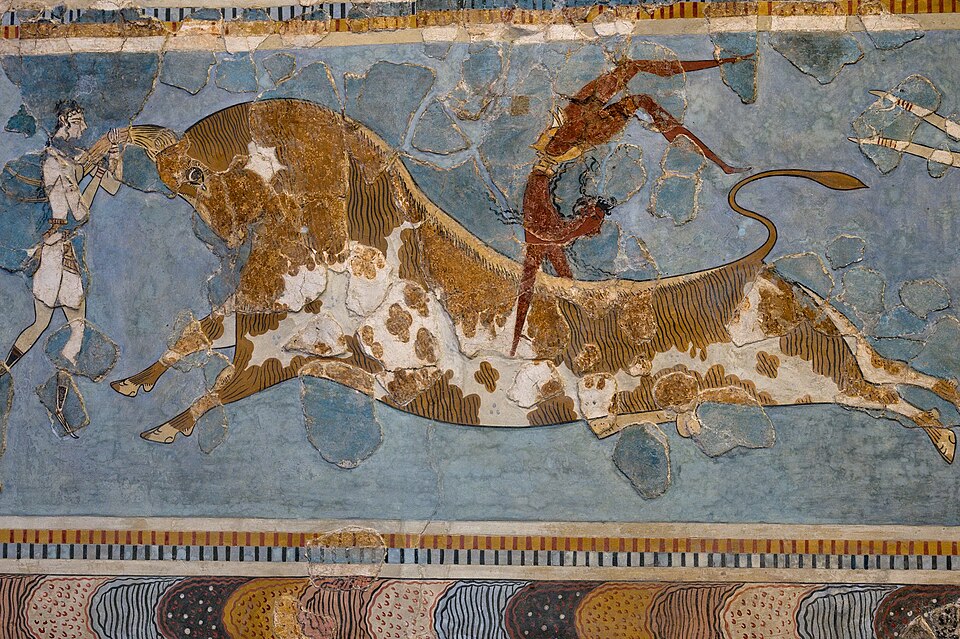

祭祀と異名

その地域ならではのお祭りなんかでは、神さまのある一面がとくに強調されることもありました。

たとえばデメテル。彼女は収穫の季節になると「豊かさの女神」として呼ばれて、人々は五穀豊穣を願って盛大なお祭りを開いていたんです。

祈る内容が違えば呼び方も変わる。そのときどきで異名を使い分けることで、人々は神さまとの距離をぐっと縮めていたんですね。

異名と共同体のつながり

こうした異名の使い分けって、神さまを“私たちの味方”として迎え入れるための、ある種の工夫だったんです。名前にその土地の色をつけることで、「この神さまはうちの守り神だ!」って気持ちを持つことができた。

そしてこの「呼び名のちがい」が、地域ごとの誇りやアイデンティティにもつながっていく。

信仰ってただの儀式じゃなくて、人と人、人と神さまとの絆を深めるための大事な橋渡しだったんですね。

|

|

|

詩人や文学作品が生んだ多様な別名

ホメロスがギリシャ人に詩を朗読する/ジャック=ルイ・ダヴィッド作、1794年

ホメロスがギリシャ人たちに自らの詩を朗読する様子を描いた絵画。

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

最後に注目したいのが、古代の詩人や作家たちが、自分たちの想像力で編み出した異名の世界です。言葉の力で神々や英雄たちがもっと鮮やかに描かれて、物語にも特別な輝きが加わっていったんですね。

ホメロスの叙事詩

ホメロス(紀元前8世紀ごろ、生没年不詳)が書いた『イリアス』や『オデュッセイア』には、神さまたちや英雄にぴったりの詩的な異名がたくさん登場します。

たとえば、「牛のような大きな目のヘラ」や「青く輝く目のアテナ」なんていう表現。これは単なる飾りじゃなくて、聞いた瞬間にパッとその姿が目に浮かぶように工夫されてるんです。

文学的表現の工夫

異名がついていると、キャラの印象が強くなるだけじゃなくて、物語全体のテンポやリズムも整いやすくなるんですよね。

物語の中で何度も同じフレーズが繰り返されると、耳にも心にもスッと残る。朗読や歌として語られることが多かった時代にとっては、覚えやすさがとにかく重要だったわけです。

つまり異名って、ただのおしゃれな呼び方じゃなくて、物語を覚えて語り継ぐための“記憶の道具”としてめちゃくちゃ頼りになる存在だったんです!

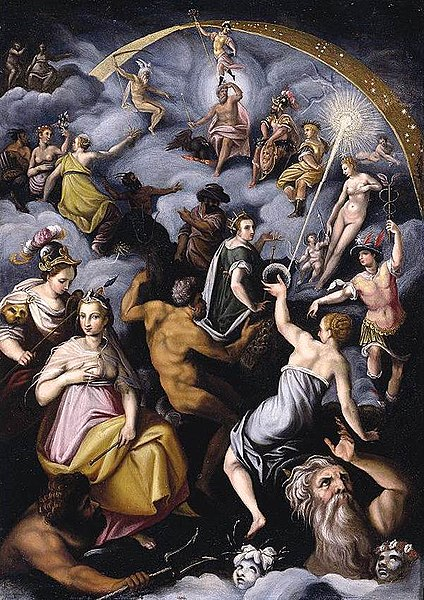

後世への影響

こうした異名の使い方は、あとに続く文学や芸術にも強い影響を残しました。古代ギリシャに限らず、ローマ時代の詩人や、ルネサンスの画家たちもこの表現法を引き継ぎ、神さまたちのイメージをより生き生きと描き出していったんです。

だからこそ、いま私たちが思い浮かべるゼウスやアテナの姿も、ただの「名前」じゃなくて、感情や雰囲気をまとったキャラクターとして感じられるんですね。

文学に登場する異名は、神々を物語のなかで本当に生きているかのように輝かせる力を持っていたんです。

|

|

|