海の怪物か神の試練か──ギリシャ神話における「クジラ」の意味と逸話

古代の人たちにとって、クジラってただの海の大きな生き物じゃなかったんです。その姿を見たときの気持ちは──「うわっ、すごい!」なんてレベルじゃなくて、もっと深くて、もっと本能的な畏れと敬いが入り混じったものだったんでしょうね。

どこまでも広がる海の中から、突如として姿を現す巨大な影。その瞬間、人間のちっぽけさが浮き彫りになります。波間からぬっと現れるその姿は、まるで自然が牙を剥いてきたかのようにも見えたはずです。

神話の中でも、こうしたクジラのような巨大な存在は、しばしば神々の怒りや裁きの象徴として語られてきました。海の神ポセイドンが放った怪物だったり、試練として人間の前に現れたり──クジラは「ただの怪物」ではなく、天からのメッセージを宿した存在でもあったんです。

つまりギリシャ神話においてクジラは、“海の怪物”でありながら、“神の意思を伝える象徴”でもあったというわけですね。

|

|

|

|

|

|

海の怪物ケトス──人々を脅かす巨大な存在

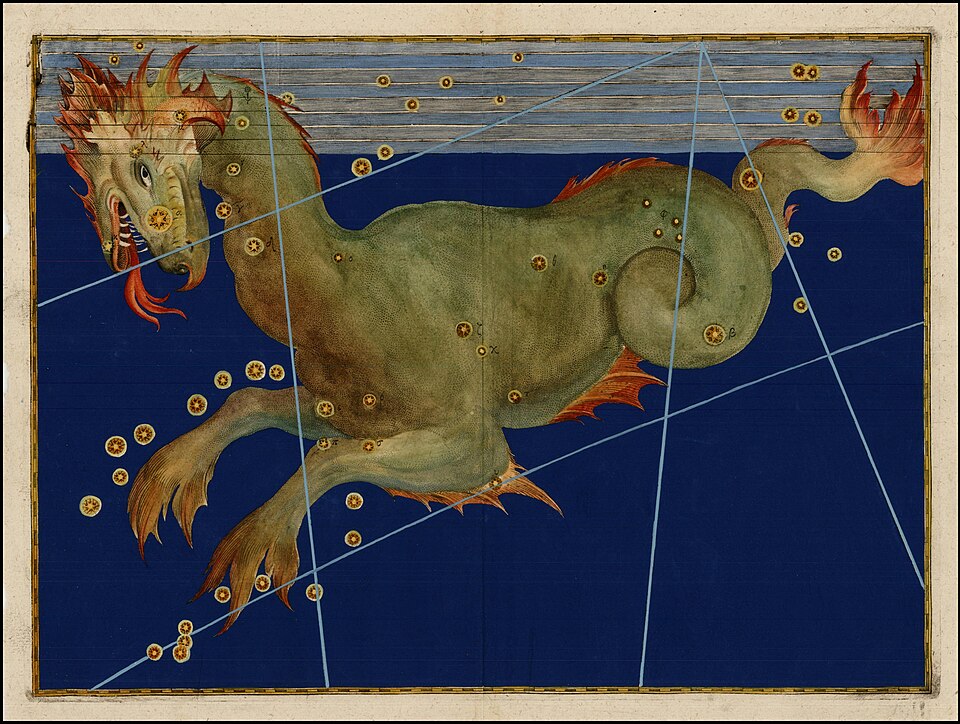

星図『ケトス(クジラ座)』

1603年刊の星図集『ウラノメトリア』から。海の怪物ケトスを、クジラを思わせる姿で表した古典的な星座図で、ギリシャ神話と天文学の交差点を示す。

出典:ヨハン・バイエル(1572 - 1625) / Wikimedia Commons Public domainより

古代ギリシャ神話に登場するケトスは、見る者すべてを圧倒する海の怪物。ただの生き物じゃなく、人々の想像と恐怖が生んだ“自然の化身”のような存在でした。

実際には、クジラや巨大な魚がモデルになっていたとも言われていますが、当時の人々にとって海は未知の世界。そこにいる何かは、船をまるごと飲み込むほどの力を持っていてもおかしくない……そう思わせるだけの説得力が、ケトスの姿にはあったんです。

つまりケトスは、「人間が自然を完全に支配するなんてムリですよ」という、自然の意思そのものを象徴する存在だったんですね。

神話におけるケトスの性質

ケトスはただの巨大生物では終わりません。ときには神々の怒りそのものとして現れ、人間の街や港を襲う天罰の化身として描かれました。

人が神を敬わず、思い上がった行動をとったとき──その“しっぺ返し”として海の底から現れるのがケトス。だからこそ、その姿は自然の恐怖であると同時に、「神を忘れるな」という戒めとして、神話に登場してくるんです。

ケトスの姿と想像

当時の壺絵やモザイクなどを見てみると、ケトスは細長い胴体に鋭い牙、大きな口、そして時にはドラゴンのような姿で描かれています。

それは現実に見た巨大な魚やクジラの記憶と、人々が感じた「得体の知れない恐怖」が合わさった結果。つまり「実在」と「想像」が混ざり合って生まれた、神話ならではの“怪物像”なんですね。

人々の生活に与えた影響

海に生き、海に挑み、海に翻弄された古代ギリシャの人々にとって、海の怪物の物語は空想の話なんかじゃありませんでした。

ひとたび嵐に巻き込まれれば船はひっくり返り、沖に出れば見たこともない生き物が現れる。そんな体験の積み重ねが、「海には神の使いのような怪物がいる」という信仰につながっていったんです。

ケトスは、海への恐怖と、それでもなお立ち向かう人々の敬意──その両方を映し出す、神話の中でも特別な象徴だったというわけですね。

つまりケトスは、自然の恐ろしさと神の怒りを象徴する存在として人々の心に刻まれていたのです。

|

|

|

アンドロメダ救出譚に登場する「クジラ」と英雄ペルセウス

ケトスといえば、やっぱりアンドロメダの物語がいちばん有名ですよね。

きっかけは、アンドロメダの母カシオペイアのうっかり発言──自分の美しさを海の精たちより上だと言ってしまい、それがポセイドンの怒りを買うことに。その代償として、アンドロメダは海の怪物ケトスの生け贄として岩に鎖でつながれ、波打ち際に置かれてしまうんです。

そこに現れたのが、旅の途中だった英雄ペルセウス。ちょうどメドゥーサを倒したばかりの彼が、偶然アンドロメダを見つけて、「よし、助けよう」と立ち上がる──まさに神話の中でも指折りのドラマチックな展開です。

ペルセウスの勇気と知恵

ペルセウスはこの戦いで、神々からもらった装備をフル活用します。たとえばアテナからの反射の盾、ヘルメスからの翼のサンダル、さらにはメドゥーサの首まで──すべてが揃った状態で挑むんですね。

つまり彼は、ただの勇敢な青年ではなく、「神に導かれた英雄」。この戦いは、力だけではなく知恵と神の意志が合わさった試練だったんです。

アンドロメダ解放の象徴性

岩に繋がれたアンドロメダの姿って、どこか象徴的ですよね。「無垢な存在が理不尽な罰を受けている」という構図に、誰もが胸を打たれる場面です。

その彼女を助け出すペルセウスの行動は、単なるヒーロー的行動じゃなく、愛と勇気の象徴でもありました。

怪物ケトスを倒すという行為自体が、“混沌を打ち破り、秩序を取り戻す”という深い意味を持っていたんですね。

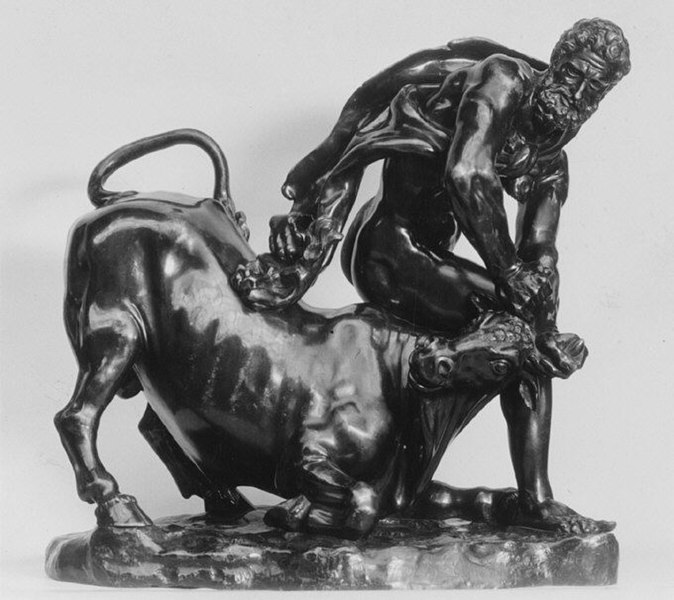

芸術に残る戦いの場面

このペルセウスとケトスの戦いは、古代ギリシャの壺絵や彫刻にもよく登場します。空を飛びながらケトスに剣を振るうペルセウス、恐怖に震えるアンドロメダ、そして戦いのあとに彼女を優しく抱き寄せるシーン──どれも、物語の緊張感とカタルシスが詰まっています。

こうした作品は、「英雄は必ず混沌に打ち勝つ」というメッセージを、当時の人々に強く伝えていたんです。

神話は語られるだけじゃなく、目で見て心で感じるものでもあった──まさにそんな一場面ですね。

つまりペルセウスとケトスの戦いは、英雄が神の試練を乗り越えて愛と秩序を勝ち取る物語だったのです。

|

|

|

海神ポセイドンとクジラの象徴的役割

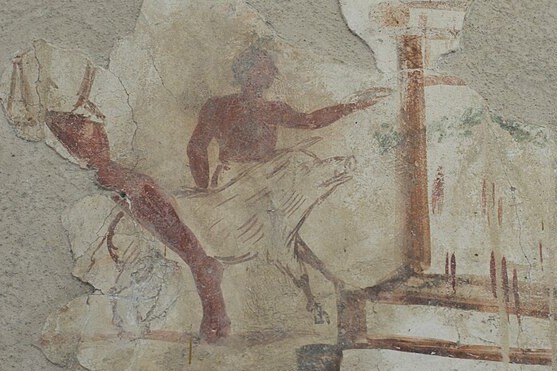

ケトスを操る海神ポセイドン

古代ギリシャの板絵に描かれたポセイドンで、手にした三叉の矛は海を支配する力の象徴

出典:Photo by Jastrow / Wikimedia Commons Public domain

ケトスの背後にいるのが、海の支配者ポセイドン。この構図、神話ではおなじみなんです。

海が荒れるとき、嵐が吹き荒れるとき、そして巨大なクジラの怪物が姿を現すとき──そこにはいつもポセイドンの怒りがあると信じられていました。

つまりクジラの怪物は、ただの脅威じゃない。ポセイドンの力そのものを、目に見えるかたちで人間たちに突きつけてくる「意志の代弁者」だったんです。

ポセイドンの怒りと怪物の派遣

たとえばカシオペイアの傲慢な発言に対して、ポセイドンがケトスを放ったという話。あれは偶然じゃなく、「神を侮れば報いを受ける」という神話世界の鉄則を示した場面なんです。

つまり怪物の登場は、自然災害のような気まぐれじゃなくて、神の裁きが形になって現れたというメッセージだったわけですね。

海の力の象徴としてのクジラ

荒れ狂う波、うねる潮流、どこまでも続く深海の闇──それらすべてが集まったような存在が、クジラでした。

その大きな体、どこか人間離れした姿。出会ったら最後、逃げられないという圧倒的な存在感。それは人間の力がまったく通用しない自然の象徴だったんです。

でも同時に、そこには神聖さも宿っていた。海に生きる人たちは、恐れると同時に、クジラの姿に神の気配を感じていたんですね。

怪物ケトスの姿を通して描かれていたのは、「自然と神の偉大さ」そのものだったというわけです。

ポセイドンの支配力と秩序

ポセイドンが海の怪物を放つ神話の構図は、「混沌を送り出す神」と同時に「秩序を保つ神」としての顔を浮かび上がらせます。

怪物が暴れる理由も、放たれる理由も、すべては神の意思に基づいたもの。つまり、無秩序な恐怖を与えつつ、それを乗り越えることで秩序が回復するという、神話らしい因果がそこにあるんです。

その試練を乗り越えるためには、人間の犠牲や英雄の勇気が必要。そしてそれこそが、人々に「神を敬い、自然を畏れる」という教訓を叩き込んでくれたんですね。

まさにこの構図こそが、古代ギリシャ神話が語り継ごうとした信仰と戒めの核心だったのです。

つまりクジラは、ポセイドンの力と自然の偉大さを示す象徴として神話の中に登場していたのです。

|

|

|