森に宿る精霊たち──ギリシャ神話における「木の神」ドリュアスの正体とは

森に足を踏み入れたとき、なんとなく胸の奥がざわっとすることってありませんか?

風に揺れる枝葉の音、差し込む木漏れ日のあたたかさ……その奥に「誰かがいるんじゃないか」って、ふと感じてしまうような気配。

昔の人たちは、そんな感覚を精霊のしわざと考えました。木々とともに生まれ、木々とともに消えていく──この世界には、そんな存在がいると信じていたんです。

ギリシャ神話に登場するドリュアスは、まさにその思いが形になった存在なんですね。

つまり ドリュアスとは、「木に宿る精霊」として自然への畏れと親しみを体現していた──そう言ってもいいかもしれません。

|

|

|

|

|

|

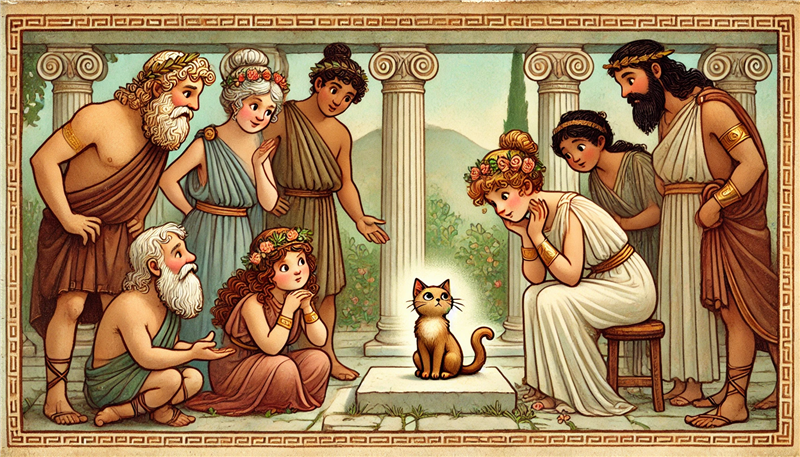

ドリュアスとは何者か──木に宿る精霊の起源と役割

木の精霊ドリュアス

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ドリュアスっていうのは、古代ギリシャの人々が「木に宿っている」と信じていた精霊のことです。とくにオークの木やナラの木に多く宿ると考えられていて、森で暮らす人たちにとってはすごく大切で神聖な存在でした。

木を大事にすることは、その中にいる精霊を守ること──そんな感覚が、生活の中に自然と根づいていたんですね。

木と精霊の一体性

ドリュアスは、その木と運命共同体でした。木が枯れたり切られたりすれば、宿っていた彼女たちの命も一緒に消えてしまう。

だから、木の命と精霊の存在は切っても切れない関係だったんです。

だからこそ、人々は森に入るとき、木を傷つけないように気をつけていたんですね。

精霊に嫌われるのか、守ってもらえるのか──森でのふるまいがすべてを左右すると信じられていました。その意識が、自然に対する敬意や慎みにつながっていたわけです。

姿と性質

神話や古代の美術では、ドリュアスは森にひっそりと現れる美しい乙女の姿で描かれています。木の影からすっと現れて、静かに消える。その儚くて神秘的な雰囲気に、心を奪われた人も多かったんでしょうね。

でも彼女たちは、優しいだけじゃありません。怒ると木を枯らすとも言われていました。近づきがたいのにどこか惹かれる、まさに森の精霊らしい二面性を持っていたんです。

名の由来

「ドリュアス」という名前は、ギリシャ語の「ドリュス(樫の木)」に由来しています。つまり、木の名前そのものが精霊の名になっている。

それだけ自然と信仰が一体だったということが伝わってきますよね。

森を歩いていて「この木には精霊がいるかも」と思えたら、木々がただの植物じゃなく、心を宿した存在に見えてくる。そんな感覚こそが、古代ギリシャ人の自然観の根っこにあったんだと思います。

つまりドリュアスは、木と生命を分かち合う「森の精霊」として語られていたのです。

|

|

|

自然と神性の交差点──ドリュアスと神々・人間との関係性

ドリュアスは、ただの自然の象徴ってわけじゃありません。神々や人間とも深くつながっている存在として描かれているんです。

その物語をたどっていくと、森そのものが「神々と人間が出会う場所」だったってことが見えてきます。

神々との関わり

たとえばアポロンやディオニュソスのような神々が、森の中でドリュアスに出会った──そんなエピソードが残されています。

ときには恋の相手として、ときには森の守り手として、彼女たちは神々の意思を伝える役目を果たすこともありました。

神殿や祭壇が神と人をつなぐ場所なら、森とドリュアスは“自然の中の聖域”。

森はただの木の集まりではなく、神聖な空間として見られていたんですね。

人間との物語

森を歩く人間たちもまた、ドリュアスと出会うことがあると信じていました。

優しく接すれば守ってくれるし、乱暴にすれば怒られる──そういう関係です。

人間の自然への向き合い方が、そのまま精霊の反応として返ってくる──

そんな価値観が、ドリュアスの物語には込められていたんです。

木を丁寧に扱うという行為は、精霊への敬意の表れでもありました。

悲劇的なエピソード

中には、木を切ってしまったせいでドリュアスを死なせてしまい、神々から罰を受けた人間の話もあります。

英雄の中にも、知らず知らずのうちに精霊を傷つけて、その代償を払うことになった者がいたと語られているんです。

こうしたエピソードは、

「森や自然を軽く見ちゃいけないよ」

という教訓として、ずっと語り継がれてきたんですね。

つまりドリュアスは、神々と人間のあいだに立ち、森の秩序を守る存在だったのです。

|

|

|

神話と森の精神世界──ギリシャ神話における樹木信仰の象徴

ドリュアスの物語は、ただ「木の精霊」を描いただけじゃありません。

それは森そのものを神聖な空間として見ていた、古代ギリシャの人々の感覚をありありと映し出しているんです。

森は、ただの資源じゃない。 神々とつながる精神世界の入り口として、特別な意味を持っていたんですね。

森の神聖性

当時の村や町のまわりには、アルカディアの森のような「聖なる森」がありました。

そこでは祭祀や儀式が行われ、神々や精霊たちの気配が感じられると信じられていたんです。

朝焼けの中、木々が風にざわめく音や鳥のさえずりに耳を澄ませる──

そんな時間の中に、神や精霊の息遣いを感じ取っていたんでしょうね。

だからこそ森は、「ただの自然」じゃなく、聖なる空間として敬われていたのです。

樹木崇拝の広がり

木々そのものもまた、命の象徴として大切にされていました。

一本一本の木に宿るドリュアスを敬うことは、自然全体を尊ぶ心につながっていたんです。

倒れた木にも、芽吹いた新芽にも意味がある。

四季の移り変わりを木と共に感じ取りながら生きる──そんな感覚が、暮らしと祈りの中にしっかり根づいていました。

森と人の精神的な結びつき

森に入ることは、単なる日常の行動じゃありませんでした。

それはある意味で、心を整える儀式だったんです。

木々に囲まれて過ごすひとときが、自然と向き合う時間になり、そこで捧げる祈りが、自分自身の心と世界を結びつけてくれた。

自分もまた宇宙の一部なんだと感じられた──

そんな体験ができる場所こそが、森という聖域だったのです。

人と自然、そして神々が静かにつながっていた空間だったんですね。

つまりドリュアスは、森と人との精神的なつながりを象徴する存在だったのです。

|

|

|