咲き誇る生命の象徴──ギリシャ神話における「花の神」とは誰か?

春になると咲き始める花々──それは、古代ギリシャの人たちにとって、ただ季節の変化を知らせるものではなかったんです。

花が咲き、風に乗って香りが広がり、景色に色が戻っていくその瞬間を、彼らは「神々の息吹」として感じ取っていました。

自然の中に、命がもう一度めぐり始める力を見ていたんですね。

だからこそギリシャ神話には、花や植物をつかさどる女神たちや、花へと変わる物語がたくさん登場します。

花は美しさの象徴であると同時に、「命の循環」を映す神聖な存在だったんです。

つまり、ギリシャ神話に登場する花の神とは、咲き誇る生命力と再生のパワーをそのまま体現した存在だったというわけです。

|

|

|

|

|

|

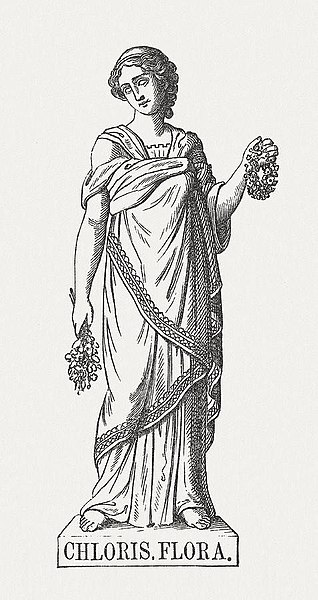

クロリス──花と春を司る女神の起源

花と植物の女神クロリスを描いた作品

─ 出典:Chloris (Flora), Greek goddess of flowers and plants1878年/Wikimedia Commons Public Domainより ─

クロリスは、ギリシャ神話に登場する花と春の女神。その名前には「淡い緑」や「芽吹き」っていう意味があって、まさに春のやさしい息吹をそのまま表しているような響きなんです。

ローマ神話ではフローラという名前で知られ、自然の美しさや命のめぐりを象徴する女神として、多くの人に信仰されていました。

西風の神との出会い

クロリスの神話の中で有名なのが、西風の神ゼピュロスとの物語です。ゼピュロスに見初められて妻となったクロリスは、その時から花を咲かせる力を授かったと言われています。

春の風がふわっと吹くと、花々が一斉に開き始める──そんな自然のリズムを、そのまま語るような神話なんですね。

春風と花の開花を重ねたこの物語は、季節の移ろいを神聖なものとして感じさせてくれるんです。

花祭りとの関わり

ローマ時代になると、クロリス=フローラは「フローラリア」というお祭りで盛大に祝われるようになります。街中に花が飾られ、人々は歌って踊って、春の豊かさと喜びを祝福したんです。

でもこのお祭り、ただの楽しいイベントじゃなくて、命がめぐり、また始まることへの祈りが込められた大切な儀式でもありました。

芸術に残る姿

クロリスは、古代からたくさんの詩や絵画に描かれてきました。頭には花冠をかぶり、草花をふわりとまき散らす姿──それは単なる美しさじゃなくて、自然の恵みそのものを象徴していたんです。

だから彼女の姿を見ると、春の訪れや命の芽吹きを感じて、自然に心が明るくなってくるんですね。

クロリスは今もなお、芸術を通じて「春の喜び」を静かに語りかけてくれる存在なんです。

つまりクロリスは、春と花の生命力を象徴する女神として、人々に親しまれていたのです。

|

|

|

花に変わる神話──ナルキッソスやヒアキントスの物語

ギリシャ神話の中には、美しい若者が花へと姿を変えるお話がいくつも登場します。これらの物語って、ただの悲しいエピソードじゃないんです。

そこには「命が終わっても、かたちを変えて続いていく」という、死や別れを越えた“再生”のイメージが込められていたんですね。

人々はそうした神話に、儚いけれどどこか希望の光があるような感覚を抱いていたのかもしれません。

ナルキッソスの水仙

ナルキッソスは、自分の姿に恋をしてしまった青年。泉に映った自分の美しさに心を奪われて、その場を離れることができなくなってしまうんです。そして、ついには命を落としてしまう……。

そのあとに咲いたのが水仙の花。

このお話は「自己愛」や「美の儚さ」を象徴する物語として語り継がれています。美しいけれどもどこか切ない──そんな水仙の姿に、ナルキッソスの面影を重ねたのでしょう。

水仙はナルキッソスの悲劇を背負いながらも、春になるたびに咲き続けることで、命の循環を伝える花になったんです。

ヒアキントスの悲劇

ヒアキントスは、光の神アポロンに深く愛された青年。でもある日、円盤投げの競技中に事故が起きて、若くして命を落としてしまいます。

そのとき地に流れた彼の血からヒアシンスの花が咲いたといわれています。

愛する人を失うという大きな悲しみの中で、それでも新たな命が芽生えていく──この物語は、喪失と再生の感情をやさしく包んでくれるような、癒しの力を持っていたんですね。

花の神話が伝えるもの

これらの神話が私たちに語りかけてくるのは、花が「生命の再生」を象徴する存在であるということ。

花は一度散っても、季節が巡ればまた咲き誇る。人の命もまた、終わりを迎えても、何かしらの形で受け継がれていく──そんな思いが、花の神話には込められているんです。

だから「花に変わる神話」は、愛や悲しみを超えて普遍的な希望を語る物語として、今でも大切に語り継がれているんですね。

つまり花に変わる神話は、死を超えた生命の循環を象徴していたのです。

|

|

|

花と再生の象徴──ペルセポネと季節の循環との関わり

冥界へ連れ去られた娘ペルセポネを嘆くデメテル

古代ギリシャでは豊穣の神の悲しみが、大地の不作をもたらし、季節の循環という自然現象に繋がると考えられた。

出典:Photo by Evelyn De Morgan / Wikimedia Commons Public domainより

ペルセポネの物語は、花の神話を語るうえで絶対に外せないもののひとつです。彼女は冥界の王ハデスに連れ去られたことから、季節が生まれるきっかけになったとされる女神。

花咲く春と死の世界──まるで正反対のふたつが交わるこの物語には、命のはかなさと、そこから芽生える再生の力がぎゅっと込められているんです。

花摘みから始まる物語

ペルセポネが花畑で花を摘んでいたとき、その姿を見たハデスが彼女を冥界へと連れ去ってしまいます。

この「花を摘む」っていう行為、春ののどかさと冥界の冷たさを見事に対比させていて、花が命の喜びと死の入り口の両方を表す象徴になっているんです。

たった一瞬の「花摘み」が、世界に季節という大きな変化をもたらすきっかけになった──そんなふうにも考えられるんですね。

季節の循環

愛する娘を奪われた母デメテルは、深い悲しみのあまり大地を枯らせてしまいます。作物は育たず、寒くて厳しい季節がやってくる──それが冬の始まり。

でも、神々の仲裁によって、ペルセポネは毎年の一部を地上で過ごすことが許されました。彼女が戻ってくると、大地には再び花が咲き誇り、春が訪れる。

花は「死からの帰還」を知らせるサインとして、季節のめぐりの中心にあったんですね。

人々にとっての意味

この神話を通して、春に咲く花は「命の再生」を感じさせる特別な存在になっていきました。

花が咲くのは、ただ気候が変わったからじゃない。いったん消えた命が、ふたたび戻ってくる証として、大切に見られていたんです。

人々はその開花に生命のたくましさと希望の兆しを重ねて、「また生きていける」という祈りを花に託していたのでしょう。

つまりペルセポネの物語は、花とともに巡る季節の再生を象徴していたのです。

|

|

|