都市と人々を護る存在──ギリシャ神話における守護神の役割

古代ギリシャの人たちにとって、神々っていうのはただの物語の中のキャラクターじゃなかったんです。もっと身近で、毎日の暮らしや都市そのものを見守ってくれる存在でした。どの街にもそれぞれの守護神がいて、戦場でも、家庭の中でも、「神さまがそばにいてくれる」って信じながら生きていたんですね。

たとえばアテナみたいに、知恵と戦略でポリスを導いてくれる神さまがいれば、ヘスティアのように家庭の炉を通じて、あたたかな日常を守ってくれる神さまもいました。戦いも日常も、すべてが神々とつながっていた世界だったんです。

だからこそ、守護神っていうのは、人々の暮らしと都市の未来を静かに支えてくれる「見えない盾」だったとも言えるんじゃないでしょうか。

|

|

|

|

|

|

アテナ──知恵と戦略で都市を守る女神

長槍と神秘の盾アイギスを手に戦うアテナ

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

アテナと聞くと、やっぱりこんな感じで“戦いの女神”ってイメージが強いかもしれません。でも彼女のすごいところは、ただ剣を振り回すだけじゃないんです。知恵と戦略で戦いを導き、国を治め、社会を形づくっていく力を持った神さま。だからこそ、古代ギリシャのたくさんの都市で守護神として厚く信仰されていたんですね。

アテナイの女神

なかでも有名なのがアテナイ(アテネ)。もう名前からして「アテナの街」ってわかるくらい、彼女への信仰が深かったんです。市民たちはパルテノン神殿を建てて、祭りや儀式を通じてアテナの加護を祈りました。都市そのものと女神が一緒に歩んでいたって感じ、いいですよね。

その象徴ともいえるのが、大規模なお祭りパンアテナイア。街全体がアテナへの感謝と誇りに包まれ、人々は自分たちの共同体の一員であることを実感していたんです。単なる宗教行事じゃなく、日々の暮らしに深く根ざした信仰だったんですね。

戦略と正義の象徴

アテナはたしかに戦の神ではあったけれど、アレスのような暴れん坊タイプとは真逆でした。彼女が重んじるのは、理性と秩序。つまり、どう戦えば最小の犠牲で最大の正義を守れるか──そのバランスを大事にしていたんです。

そんな彼女のシンボルがオリーブの木。平和と豊かさをもたらす木を、自らの象徴に選ぶあたり、やっぱり知恵の女神らしいセンスですよね。「力でねじ伏せるより、暮らしを育てるほうが強い」っていう静かなメッセージが伝わってきます。

英雄とのつながり

さらにアテナは、都市の守護神ってだけじゃないんです。実は、たくさんの英雄たちのサポーターとしても活躍していました。たとえばオデュッセウスの知恵の戦いを陰で支えたり、ペルセウスにはメドゥーサ討伐のために鏡の盾を授けたり──ただの見守り役じゃなく、ちゃんと行動で助けるタイプの女神だったんですよ。

だからアテナは、人々の努力や勇気にそっと寄り添い、必要なときに必要な力を授けてくれる存在だったんです。知恵の象徴でありながら、挑戦を後押ししてくれる味方でもあったってわけですね。

つまりアテナは、都市国家の運営から個人の冒険に至るまで、人々を知恵と正義で支える守護神だったのです。

|

|

|

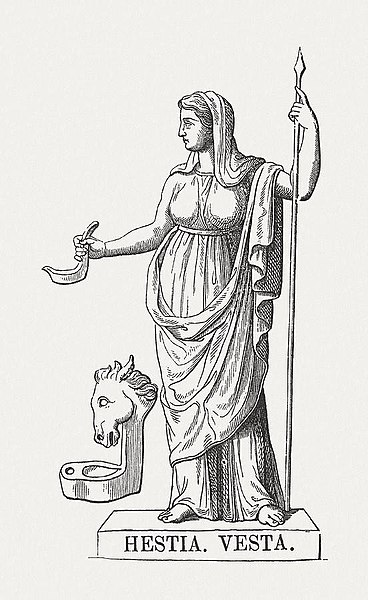

ヘスティア──炉と家庭を護る静かな神

家庭の炉を守る女神ヘスティア/1878年木版画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

次に紹介するのはヘスティア。戦いや都市の繁栄で華やかに脚光を浴びるタイプじゃなくて、もっと日常に近く、ひっそりと寄り添ってくれる女神です。彼女の役割は家庭の炉を守ること。つまり、家族が集まってぬくもりを感じる場所──その場の安定を見守ってくれていたんですね。

忙しない日々のなかで、ふっと心を落ち着かせてくれる存在。それがヘスティアなんです。

炉の炎が意味するもの

古代ギリシャでは、家の中心には炉がありました。そこに灯る炎は、ただの火じゃありません。家族の絆、暮らしの温もり、安心感──そういう大切なものの象徴だったんです。

そしてその火を守っていたのが、ほかでもないヘスティア。「心の拠りどころ」としての炎を絶やさず保つことが、家族を支えることそのものでした。食事をつくり、語らい、笑い合う。そういう日常のすべてが、炉の火のまわりから生まれていたんですね。

都市と国家における役割

でもヘスティアの役割は、家庭の中だけじゃなかったんです。ギリシャの各ポリスにはプリアネストス(公共の炉)があって、そこにもヘスティアの火が灯されていました。その火は都市の「命の火」とされて、新しい植民地を作るときも、そこから分けた火を持っていったほどです。

つまり、ヘスティアは家庭と都市のつながりを保つ神。家の中の小さな暮らしと、都市という大きな共同体が、同じ火によって結びついていたんです。「自分の火が、みんなの火とつながっている」──そんな安心感を、人々は彼女の存在から感じ取っていたんですね。

神話における静けさ

ヘスティアの神話には、激しい戦いや恋の駆け引きみたいな話はほとんど登場しません。でもだからこそ、彼女の静かな偉大さが際立つんです。派手じゃなくても、誰もが必要としていた。家庭にも都市にも欠かせない守護神でした。

しかも彼女は処女神として、恋愛や争いからも距離を置きます。それは、家庭の火が決して奪われず、常にそこにあり続けることの象徴だったのかもしれません。

目立たずとも、変わらずそこにいてくれる。静かに暮らしを支え続ける──それがヘスティアという神さまの、本当の強さだったんですね。

つまりヘスティアは、家庭と都市を同時に温める「静けさの守護神」だったのです。

|

|

|

守護神信仰の広がり──ポリスと個人を支えた神々の力

パルテノン神殿

守護神アテナ信仰の中心だった神殿を描いた作品

出典:ヴァシーリー・ポレーノフ( 1844 - 1927) / Wikimedia Commons Public domain(画像利用ライセンス)

ギリシャ神話のおもしろさって、神々がただの“お話の登場人物”じゃなかったところなんです。守護神という存在は、都市と人々の暮らしの両方をつなぐ、まさに橋のような役割を果たしていました。神々は遠くの空にいる存在じゃなくて、すぐそばで生活に寄り添ってくれる身近なパートナーだったんですね。

都市の神と共同体

たとえばアテナやゼウスのような神々は、都市全体を見守る“ビッグネーム”の守護神でした。人々は彼らのために神殿を建てたり、大きなお祭りを開いたりして感謝の気持ちを表したんです。そのお祭りは単なるイベントじゃなくて、「この街で共に生きる仲間」っていう一体感を強める時間でもありました。

特にアテナイで行われたパンアテナイア祭は有名で、市民が一丸となって行列を組んだり競技に参加したりと、まるで街全体がひとつのチームになったかのような盛り上がりでした。神を敬うことは、自分の街への誇りを再確認することでもあったんですね。

個人に寄り添う神々

でも神々は、都市だけじゃなく個人の日常にもちゃんと関わってくれていたんです。たとえばヘルメスは旅人や商人の守り神、アルテミスは狩人や若者の守り神──それぞれの人生の場面に寄り添ってくれる神さまがいたんですよ。

旅に出るときにヘルメスに無事を祈ったり、狩りの前にアルテミスに成功を願ったり。そうやって人々は、暮らしのなかで自然に神とつながっていたんです。大きな都市の祭りだけじゃなく、ふとした瞬間の小さな祈りにも、守護神はちゃんと応えてくれていたんですね。

時代を超えて続く守護の力

そしてこの守護神の考え方は、ギリシャ神話の時代にとどまらず、ローマ時代や現代にも受け継がれています。たとえばローマのラレス神や、カトリックにおける守護聖人なんかは、ギリシャの守護神のイメージをそのまま引き継いだ存在とも言えるんです。

今でも教会や家庭で守護聖人の像を大切に祀っていたり、何かの場面で「どうか見守ってて」と願いを込めたりするのは、「自分のそばにいてくれる存在がほしい」っていう、人間にとってとても自然な気持ちの表れなんですね。

つまり、守護神っていう考え方は、時代や宗教を越えてずっと人の心に生き続けているんです。形は変わっても、その根っこにある想いは、今も変わらずそこにあるんですね。

つまり守護神信仰は、都市と人々を同時に守る「架け橋」のような存在だったのです。

|

|

|