炎と鍛冶の象徴──ギリシャ神話における「火の神」とは誰か?

古代ギリシャの人々にとって火は、生きるための欠かせないパートナーでした。夜の闇を照らし、食べ物を温め、金属を加工するためのエネルギー源──そんなふうに暮らしを支える存在だったんです。

でも一方で、火はちょっとでも手に負えなくなると、家や森を焼き尽くしてしまう恐ろしい力にも変わる。だからこそ、神話の中で火を操る神々は、便利な存在なんかじゃなくて、尊敬と恐怖の入り混じった対象だったんですね。

ギリシャ神話における「火の神」は、創造と破壊の両方をあわせ持つ存在──まさに、人間の営みと自然の猛威、その両極を体現していた神さまたちだったんです。

|

|

|

|

|

|

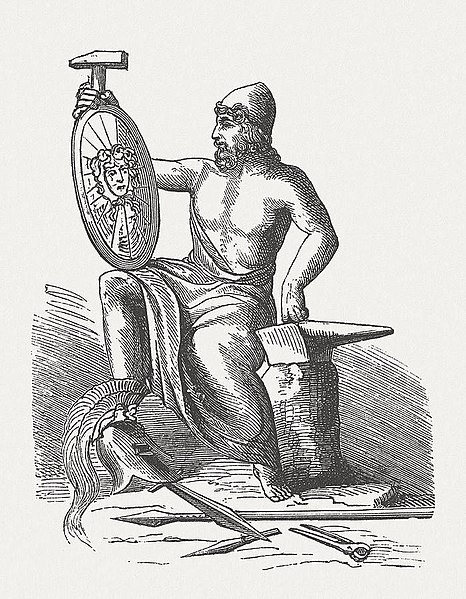

ヘパイストス──炎と鍛冶を司るオリュンポスの匠

ヘパイストスの木版画(1878年)

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ヘパイストス(ローマ神話ではウルカヌス)は、火と鍛冶の神として知られています。オリュンポス十二神のひとりですが、戦いや愛を担当するわけではなく、神々のために武器や装飾品を作り出す職人という、ちょっと異色のポジションなんです。

でもその存在は、神々の物語に「創造」や「技術」といったテーマをしっかり刻み込んでいて、とても重要な役割を担っていたんですよ。

生まれながらの苦難

ヘパイストスの誕生には、ちょっと悲しいエピソードがあります。母であるヘラにその醜い姿を嫌われて、生まれてすぐにオリュンポスから放り出されてしまうんです。そのときの衝撃で、足が不自由になったとも言われています。

でも、彼はそこで終わりませんでした。

その不自由さをバネにして、火と鉄をあやつる鍛冶の技をとことん極めていく。そして最終的には、神々にとってなくてはならない最高の匠になったんです。

欠点があっても、努力と技術で大きな力を生み出せる──そこにはちょっと人間くさい、でもだからこそ勇気をもらえるようなメッセージが込められている気がしますよね。

神々のための名工

ヘパイストスが作ったものといえば、たとえば『イリアス』に登場するアキレウスの鎧や、ゼウスの雷霆(いかずち)などがあります。

これらは単なる武具や道具ではなく、神々の力と権威を具現化した神聖な作品。そのひとつひとつが、神話の中で特別な意味を持って登場するんです。

彼の火と槌は、まさに創造の力そのものを象徴していたんですね。破壊が神々の力のひとつなら、「何かを創り出す」というのもまた、神の持つ大きな力だったんです。

火山とのつながり

ヘパイストスの鍛冶場は、地中深くの火山と結びつけられていました。山が噴火すると、人々は「これはヘパイストスが大槌を振るってる音なんだ」と信じたんです。

だから火山は恐れの対象でありながら、神の力が感じられる神秘の場所でもありました。

大地の奥で火を操るヘパイストスは、そんな自然の激しさと不思議さを体現する存在として、強く信じられていたんですね。

つまりヘパイストスは、不遇を抱えながらも創造の力で神々に欠かせない存在となった「炎の匠」だったのです。

|

|

|

プロメテウス──人類に火をもたらした叛逆のタイタン

プロメテウスの火盗み/ヤン・コッシアーズ作、1637年

人類に火をもたらすために天界から火を盗むプロメテウスを描いた絵画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

火にまつわるギリシャ神話で絶対に欠かせない存在──それがプロメテウスです。彼はタイタン神族の一柱でありながら、人間に寄り添い続けた「人類の味方」として知られています。数ある神々の中でも、人間のために行動した数少ない存在だったんですね。

火を盗んだ英雄

プロメテウスのもっとも有名なエピソードは、なんといっても神々の火を盗んで人類に与えたという出来事です。

火を手にしたことで人類は、夜の闇を照らし、獣を追い払い、食べ物を調理できるようになりました。それは単なる生活の便利さではなく、自然に対抗する力であり、文明を築くための大きな転機だったんです。

でも当然ながら、この行為は神々の領域を侵す禁忌でもありました。

神の特権だった火を、人間に勝手に分け与えたことで、プロメテウスは英雄であると同時に、秩序を揺るがす叛逆者となってしまったのです。

ゼウスの罰

怒り狂ったゼウスは、プロメテウスに過酷な罰を与えます。

彼をカウカソスの山に縛りつけ、毎日巨大な鷲に肝臓を食べられるという運命を課したんです。

しかも肝臓は夜になると再生する。だから苦しみは永遠に続く……という、恐ろしい罰でした。 火を与えることは希望の象徴であると同時に、神との境界を越える危険な行為だった。

プロメテウスの姿には、知恵を求めた者が背負う代償と、禁忌に踏み込む勇気がはっきり映っているんですね。

文明の象徴としての火

それでも、プロメテウスの犠牲によって人間は火を手にしました。

この火は、調理や金属加工、暖房だけでなく、芸術や技術、都市や国家の成立にまでつながっていきます。

だから火は単なるエネルギー源ではなく、文明そのものの象徴なんです。

プロメテウスはその「始まり」を切り拓いた神として、今も語り継がれています。

彼の物語は、人間の進歩や知識の獲得には苦しみや犠牲がつきものだという、普遍的な神話として、多くの人の心に残り続けているんですね。

つまりプロメテウスは、人類に文明の力をもたらした「火の贈り主」だったのです。

|

|

|

火の象徴的意味──破壊と創造をもたらす二面性

鍛冶場のヘパイストス(火と鍛冶の神)

火と金属加工を司るヘパイストスが炉で仕事をする場面を描く油彩で、神の工房と道具が「火」を操る神性を端的に示す。

出典:Photo by Pompeo Batoni / Wikimedia Commons Public domain

火は単なる自然現象ではなく、古代の人々の暮らしや価値観に深く結びついた力の象徴でした。

とくにギリシャ神話の中では、火には「創造」と「破壊」という相反する二つの顔がくっきりと刻まれていたんです。

人間にとってなくてはならない恵みである一方で、ひとたび制御を誤れば、命や文明すら奪ってしまう──それが火という存在でした。

破壊の力

火は街や森をあっという間に焼き尽くし、家々を灰に変えてしまうほどの恐ろしい力を秘めています。

戦場では、燃えさかる火が兵士や民を巻き込む武器ともなり、人々の恐怖の対象になっていたんですね。

だからこそ、火は「うまく扱えなければ災いをもたらす存在」として、つねに畏れられていた。

燃え広がる炎の勢いは誰にも止められず、まるで大自然の怒りそのもののように受け止められていたのです。

創造の力

でもその一方で、火は文明を支える大きな力でもありました。

火があるからこそ、鉄を柔らかくして道具や武器を作れるし、建物を焼いて丈夫にすることもできる。火は創造の原動力だったんです。

ヘパイストスの工房を思い浮かべてみてください。彼の槌が火花を散らすたびに、新たな武具や装飾品が生まれていく──

それはまさに、火が「何かを生み出す力」に変わる瞬間を象徴していたんですね。

精神的な象徴

さらに火は、物理的なものだけでなく、人間の心の中の情熱や希望と重ねて語られることも多かったんです。

ゆらめく炎の姿は、「魂の輝き」や「生きるエネルギー」の象徴。恋のときめきを「燃えるような」と表現するのも、まさにこのイメージから来ているんですね。

火は破壊と創造の両面をもつからこそ、ずっと人の心をとらえてきた。

その二面性があるからこそ、燃え続ける火の中に、人々は恐怖とともに未来への希望を見てきたんです。

つまり火は、恐ろしい破壊の力であると同時に、人類の文明を支える創造の象徴でもあったのです。

|

|

|