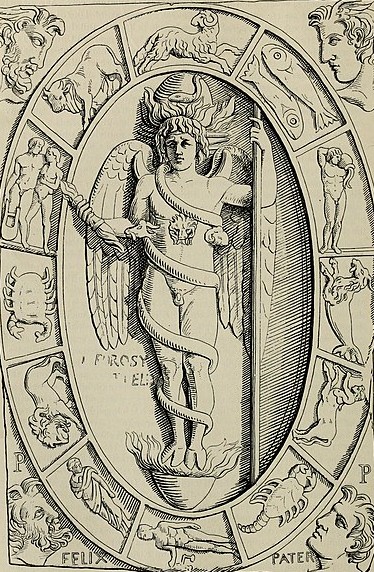

神も人間もやりたい放題!?──ギリシャ神話に見る「クズ」エピソードまとめ

神話って聞くと、つい英雄の大冒険とか神々の偉大さを思い浮かべがちですよね。でも、その裏には「えっ、そんなことする!?」って驚くようなやらかしや、信じられないエピソードが山ほど隠れているんです。

そこに描かれているのは、人間の欲や愚かさだけじゃなく、神々ですら持っている弱さや暴走。思わず笑ってしまうような場面もあれば、ゾクッと背筋が寒くなるような話だってあります。

だから神話の世界は、ただの憧れや理想を描いた舞台じゃないんです。むしろ私たちの現実をそのまま映し出す鏡みたいなもの。ギリシャ神話にあふれる「クズ」エピソードこそ、人間くささ全開の物語の宝庫なんですよね。

|

|

|

|

|

|

タンタラスの非道──息子を神々に食わせる!?

『苦しみのタンタラス』

自らの息子を料理し神々に食わせようとした罰で、永遠の罰を受けるタンタロス。ギリシャ神話屈指の「クズ」エピソードといえるだろう。

─ 出典:17世紀ジョアッキーノ・アッセレート作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

古代の物語の中でもダントツで衝撃的なのがタンタロスのエピソードです。彼は小アジアの王でありながら、神々と同じ食卓につくほどの特別な存在だったと言われています。

ところがその信頼を、とんでもない形で裏切ってしまうんです。なんと自分の息子ペロプスを料理し、神々に振る舞ったというのだから驚きですよね。

試された神々の知恵

さすがにゼウスをはじめ神々は、この肉が普通のものじゃないとすぐに気づきました。ところが、デメテルだけは悲しみのあまり気づかず、ペロプスの肩の部分を口にしてしまったと伝えられています。

怒った神々はペロプスを甦らせ、その肩には象牙を与えて補いました。でも父タンタロスには容赦なし。冥界に送られ、水を飲もうとすれば逃げ、果実を取ろうとすれば遠ざかる──そんな「永遠の渇きと飢え」という罰を受け続けることになったのです。

永遠の苦しみの象徴

この悲惨な罰はやがて「タンタルの苦しみ」という言葉にまでなり、欲しいものが目の前にあるのに、どうしても手に入らない永遠の苦しみの代名詞となりました。

人間の欲望と罪の深さをここまで強烈に描いた物語、そうそうないですよね。

つまりタンタロスの物語は、欲と裏切りがもたらす報いを象徴していたのです。

|

|

|

ゼウスの女たらし伝説──変身と誘拐の常習犯

『エウロペの誘拐』

ゼウスが白い牡牛に変身し、フェニキアの王女エウロパを誘拐する場面を描いた油彩

─ 出典:1632年レンブラント作/Wikimedia Commons Public Domainより ─

ギリシャ神話のゼウスといえば、雷を操る最強の神として有名ですが、もうひとつの顔があるんです。それが、とんでもない「女好き」。気になる女性を見つけると、すぐさまアプローチ開始。動物や自然現象に姿を変えるという荒業まで使って、誘惑したり、連れ去ったりのやりたい放題です。

白い牡牛とエウロペ

ゼウスの「女関係のやらかし」の中でも、代表格なのが「エウロペの誘拐」ですね。

白くて美しい牡牛に変身したゼウスが、フェニキアの王女エウロペに近づき、油断させたところでその背中に乗せ、そのままクレタ島へ連れ去っちゃったんです。

クレタでは、エウロペがゼウスの子を産み、その子孫のひとりが、あのミノス王(迷宮とミノタウロスで有名な人)だったとされています。

この話はとても有名で、「エウロペの略奪」として絵画や彫刻のモチーフにもなってるんですよ。ルーベンスやティツィアーノの作品にも登場します。

黄金の雨とダナエ

また別のエピソードでは、ゼウスはアルゴス王の娘ダナエのもとへ、なんと黄金の雨になって降り注ぎ、彼女に子どもを宿させたという話があります。このときに生まれたのが、あのペルセウスです。

牢に閉じ込められていたダナエに会うために、雨に変身して忍び込むゼウス。正直、「そこまでして会いたい!?」ってツッコミたくなる執念ですね。もうほとんどホラーの域。

白鳥の姿とレダ

さらにゼウスは、スパルタの王妃レダに惚れて、今度は白鳥に化けて近づきました。誘惑だったのか、それとも暴行だったのか──伝承によって解釈は分かれますが、結果としてレダは卵を産んだといわれています。

その卵から生まれたのが、こちらのそうそうたる顔ぶれ。

- ヘレネ(トロイ戦争のきっかけとなった絶世の美女)

- ポリュデウケス(双子の兄弟。ローマ名はポルクス)

- カストル(双子のもう一方)

- クリュタイムネストラ(アガメムノーンの妻で、後に彼を殺す女性)

ゼウスの恋は、ほんとに神話界の波乱の種。どの話も後々にまで響いてくるんです。

こんな具合にゼウスの女がらみの「クズ」エピソードはたくさんあって、そのたびに神話の新しい物語や英雄が生まれていきました。でも神々の「クズ」な一面が、むしろ物語を広げる原動力になっていたと言えるかもしれないですね。

つまりゼウスの女性関係は、神話の広がりを生むきっかけとなっていたのです。

|

|

|

アガメムノンの犠牲──娘を生贄に捧げる父親の非情

斧を掲げるクリュタイムネストラ(アガメムノン殺害後)

娘を生贄に捧げた夫に対する復讐を表現

出典:John Collier (author) / Wikimedia Commons Public domain(画像利用ライセンス)

アガメムノン(紀元前13世紀ごろ)は、トロイア戦争を率いたギリシャ軍の総大将でした。でもその出発直前、思いもよらない事態に直面します。軍の船団がまったく進めなくなってしまったんです。

理由はただひとつ──風が吹かない。しかもそれを引き起こしたのは、女神アルテミスの怒りでした。

風を止めた女神

風が止み、海は静まりかえり、軍は身動きがとれないまま足止め。士気は下がり、兵士たちの不満も募るばかり。そんな八方ふさがりの中で、アガメムノンがすがったのが神託でした。

でも、そこから返ってきた答えは残酷すぎるものでした。

──「娘イフィゲネイアを生贄としてアルテミスに捧げよ」。

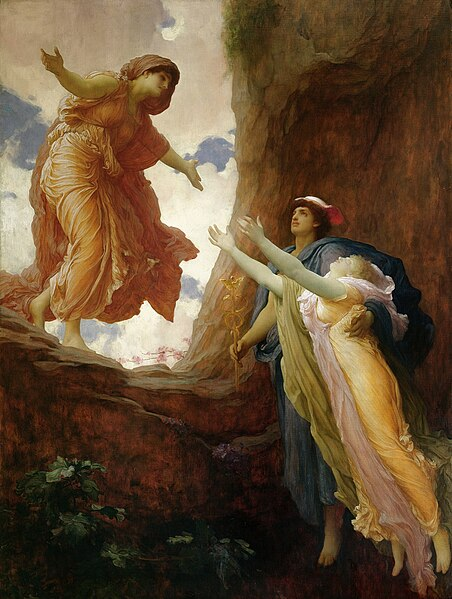

母の悲しみと娘の運命

当然、母であるクリュタイムネストラは猛反対。

「なんで娘がそんな目に遭わなきゃいけないの!」という母の叫びは、あまりにも切実です。

でもアガメムノンは「軍のため、国のため」と自分に言い聞かせ、ついに娘を祭壇へと連れて行く決断を下します。

その瞬間から、何かが静かに狂い始めたのかもしれません。もう誰にも止められない、運命の歯車が回り出したような感覚──そんな気配がただよいます。

血塗られた報い

やがてトロイア戦争が終わり、勝者として帰還したアガメムノン。

でも彼を出迎えたのは歓喜の声ではなく、ずっと胸に怒りを宿し続けた妻の復讐でした。

失った娘への怒りと悲しみは、長い年月をかけて鋭い刃へと変わり、そしてついに夫の命を奪ってしまったのです。

家族を犠牲にしてまで名誉を追い求めた結果、最後に自らの命を失う──そんな皮肉と哀しみに満ちた終幕こそ、神話ならではの教訓なのかもしれません。

つまりアガメムノンの物語は、権力や名誉にとらわれた人間の弱さを示していたのです。

|

|

|

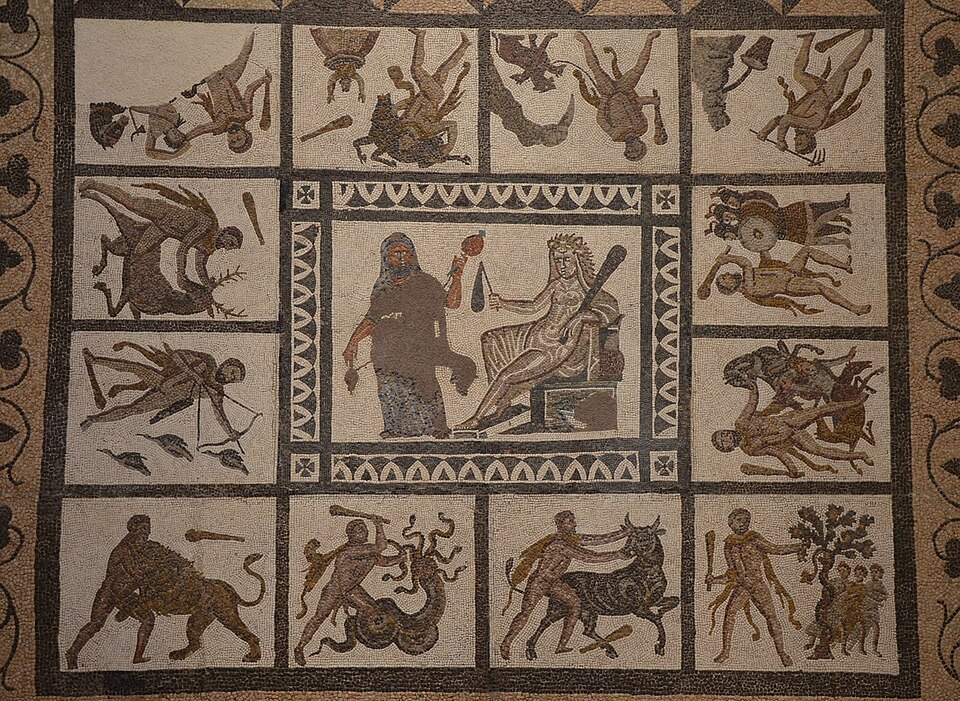

メデイアの復讐──裏切られた魔女が犯した母としての禁忌

『メデイア』

メデイアが復讐の為に毒薬を準備する場面

出典:Photo by Evelyn De Morgan / Wikimedia Commons Public domain

最後に紹介するのはメデイア。彼女はコルキスの王女であり、強力な魔術を操る女性です。そして、あの英雄イアソンが黄金の羊毛を手に入れる手助けをしたのも、まぎれもなく彼女でした。

でも──ふたりの愛は、思わぬ裏切りによって崩れていきます。

裏切りの代償

きっかけは、イアソンがもっと安定した地位や権力を求めて、別の女性との結婚を決めたこと。

それを知ったメデイアの心は、絶望の底へと沈んでしまいます。故郷も家族も捨てて、すべてを彼に捧げてきた彼女にとって、その裏切りはあまりにも重すぎました。

そして怒りと悲しみに飲み込まれた彼女は、恐ろしい魔術を使います。

新しい花嫁とその父親を──燃え上がる炎で、焼き尽くしてしまったのです。

まるで、胸の中でくすぶっていた憎しみがそのまま実体化したかのような復讐でした。

母であることの禁忌

でも、メデイアの復讐はそれだけでは終わりません。

なんと彼女は、イアソンとの間にできた自分の子どもたちにまで手をかけてしまったと語られています。

母親が自分の子どもを守るのは、ある意味で人間の本能ともいえる行動です。それを超えてしまったというのは、まさに「母性の最後の砦」を壊してしまった瞬間。

夫を憎むあまり、母であることすら手放してしまったのです。

子どもたちを奪うことで、イアソンの「未来」をも断ち切る。そんな意図があったとも言われていますが……それでも、あまりにも大きな代償でした。

人間の暗黒面を映す物語

もちろん、メデイアの行動が許されるわけではありません。でもこの物語が語り継がれてきたのは、ただ恐ろしいからではないんです。

そこに描かれているのは、愛に裏切られたときの痛みや、嫉妬、怒りといった誰もが心のどこかで抱えている感情。 愛が、いつの間にか憎しみに変わる瞬間。そうした人間の深い部分を、メデイアはそのまま体現しているんですね。

神話は時に、人間の心の深い闇を赤裸々に描き出す──この物語こそ、その代表なのかもしれません。

つまりメデイアの物語は、人間の感情がいかに破滅を招くかを伝えていたのです。

|

|

|