酩酊と祝祭を司る神──ギリシャ神話におけるワインの象徴

古代ギリシャの神々の中でも、ひときわ人間くさくて、しかもどこかつかみどころのない存在──それがディオニュソスです。 ワインの神として知られる彼は、陽気な宴と酔いの楽しさをもたらしてくれる一方で、時に人々の理性を壊し、狂気や混乱の渦に巻き込んでしまう存在でもありました。

演劇や祭りを通して心を解き放ち、「自分じゃない自分」に出会わせてくれる。

でもその自由には、危うさや破壊の気配も常にセットでついてくるんです。

つまり、ディオニュソスの神話って、ただ楽しいだけの酒の神話じゃなくて、「人間の歓びと狂気が隣り合わせであること」を教えてくれるワインの物語だったんですね。

笑いながらふと足を踏み外す、そんな一瞬のスリルと魅力が、ディオニュソスには詰まっているんです。

|

|

|

|

|

|

ディオニュソスとは誰か──ワインと狂気の神の起源

ディオニュソスと豹のモザイク/4世紀、ハリカルナッソス出土

豊穣と酒の神ディオニュソスが豹と踊る姿を描いたローマ帝国時代のモザイク

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ディオニュソスといえば、古代ギリシャでワインと豊穣をつかさどる神さまとして知られています。でも彼の本質は、それだけじゃ終わらないんです。

彼は陶酔と狂気、つまり人の心を解き放つ力と、その先にある破壊や混乱までをも内に秘めた、とっても危うい存在だったんですね。

ワインがもたらすのは、ただの陽気さや楽しさじゃありません。

理性が外れて、本音があふれ出すあの瞬間──そこに宿るのが、まさにディオニュソスの力だったんです。

神の誕生と放浪

神話によれば、ディオニュソスはゼウスと人間の女性セメレとの間に生まれた子。

でもその誕生は、ふつうじゃありませんでした。

母セメレは、ゼウスの本当の姿を見てしまったことで、雷に打たれて命を落としてしまいます。

そのとき彼女の胎内にいたディオニュソスは、なんとゼウスの腿(もも)に縫い込まれて成長するという、神話らしいとんでもない誕生を経験します。

そのせいか、彼は「二度生まれた神」とも呼ばれるんです。

そしてその後も迫害を受け、各地をさまよいながら信仰を広めていきます。 「放浪する神」という特徴が、彼にどこかつかみどころのない神秘性を与えているんですね。

東方世界との結びつき

じつはディオニュソスって、ギリシャで最初から信仰されていた神じゃないとも言われています。

葡萄の栽培や酒造りの文化と一緒に、東方世界からやってきた神さまと結びついたんじゃないかって考えられてるんですね。

そのせいか、彼の姿には異国風の衣装や豹といったエキゾチックなモチーフがよく登場します。

この「外から来た神」というイメージが、彼に秩序を揺さぶる異端的な力を与えているとも言えるでしょう。

豹と神の力

ディオニュソスを語るうえで欠かせないのが豹。

猛々しくて、でもどこか優雅さもあるこの動物は、まさにディオニュソスの荒々しさと魅惑を象徴する存在なんです。

彼が与えるのは、笑いや喜び、酔いしれるような楽しさ。

でもその裏には、理性が壊れてしまうような狂気や混乱もひそんでいる。

ディオニュソスという神は、そうした歓喜と恐怖、自由と危うさのはざまに立つ存在。

人間の深層にある感情を、そっと引き出してしまうような、不思議な力を持っていたんです。

その両義的な力こそが、古代の人々にとって忘れがたい印象を残した理由なんでしょうね。

つまりディオニュソスは、ワインの喜びと同時に狂気と混沌をも体現する存在だったのです。

|

|

|

祝祭・演劇・芸術──ディオニュソス信仰がもたらした文化的影響

ディオニュソス祭を描いた陶器の断片

ディオニュソス祭は、演劇や詩を育てた祭礼で、後世ヨーロッパの劇場文化に影響を与えた。

出典:Photo by Yair-haklai / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

ディオニュソスの神話が面白いのは、彼が単なる酒の神にとどまらないこと。

じつはこの神さま、祝祭や演劇といった文化のど真ん中に深く関わっていたんです。

お酒による酔いや熱狂が、人々の感情をゆさぶり、新しい表現や芸術を生み出す原動力になっていた──それがディオニュソス信仰のすごいところなんですね。

祭りと熱狂

ギリシャ各地で行われたディオニュシア祭では、人々は歌って、踊って、ワインで酔っぱらって……もう、とにかく大騒ぎ。

でもその騒ぎには、ただのパーティー以上の意味がありました。

この日だけは、普段きっちり守っているルールや上下関係がすべてひっくり返る。

自由で無礼講、そして大騒ぎ──そんな「一時的に世界が逆転する時間」の中で、人々は神に触れると考えられていたんです。

日常の枠を外れて心を解き放つこと。それが神聖な行為とされていたって、ちょっと驚きですよね。

演劇の誕生

そしてこのディオニュシア祭の中から生まれたのが、なんと演劇。

最初は神にささげるための合唱や物語の再現にすぎなかったのが、しだいに観客の前で演じられる舞台芸術へと発展していきました。

悲劇や喜劇といったジャンルも、ぜんぶここから始まったんです。 神への祈りと、人間の「演じたい・表現したい」という欲求がひとつになって生まれたのが、ギリシャ演劇。

宗教と芸術が手を取り合って生まれたこの文化、まさに奇跡としか言いようがありません。

芸術への影響

ディオニュソスはまた、古代の芸術家たちにとって絶好のモチーフでもありました。

葡萄の蔓、酒杯、豹、踊る信者たち──そういったアイテムに囲まれた彼の姿は、人間の喜びと混沌、そして陶酔そのもの。

絵画や彫刻の中で、ディオニュソスは理性を超えた感情や衝動を象徴する存在として描かれてきたんです。

「美しさって、きっちり整った理性だけじゃ生まれないよね?」──そんな問いを芸術家たちに突きつけたのが、ディオニュソスだったのかもしれません。

彼は宗教の神であると同時に、芸術の神。

心の奥にある何かを解き放ち、新しい世界を生み出す力を象徴する、特別な存在だったんですね。

つまりディオニュソス信仰は、祝祭や演劇を通じて人間の表現文化を豊かに育んだのです。

|

|

|

歓喜と混沌の狭間で──ディオニュソス神話に込められた人間性の二面性

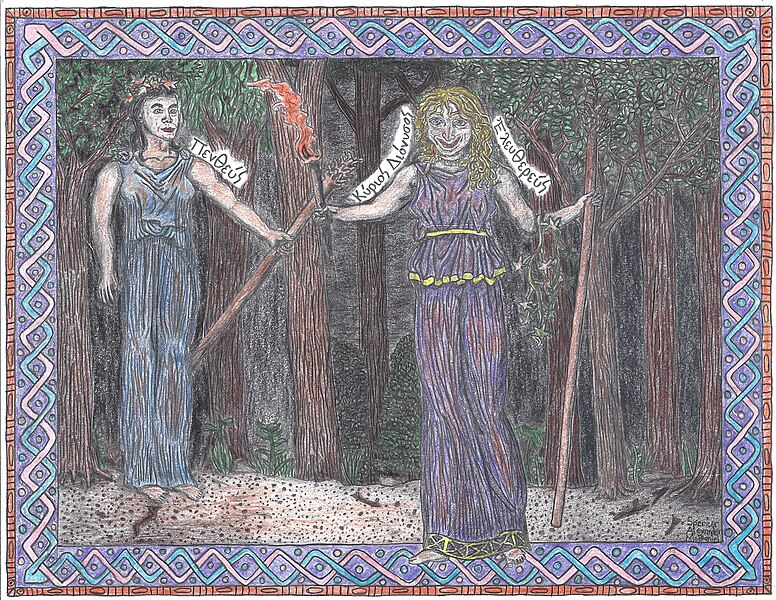

ディオニュソスに導かれるペンテウス

酒神ディオニュソスに女装させられたテーバイ王ペンテウスが森へ誘われる場面。酒の狂気が人の判断を奪い、破滅へ転がり落ちる寓意。

出典:Katolophyromai(著作権者) /Creative Commons CC BY-SA 4.0(画像利用ライセンス)より

ディオニュソスの物語をじっくり読み解いていくと、そこに浮かび上がってくるのは、人間の心の奥にある二面性です。

喜びと破壊、理性と狂気──ディオニュソスはその矛盾する感情や力が共存する存在として描かれているんですね。

だからこそ、彼の神話は時代を超えて語り継がれてきたのでしょう。

歓喜の顔

ワインは人を明るくし、心を開き、生きていることの喜びを実感させてくれるもの。

友人と笑い合いながら杯を交わす時間──そんな幸せな瞬間こそ、まさにディオニュソスの恵みそのものです。

古代の人々にとって祭りは、ただの騒ぎではありませんでした。

そこには「神に触れるための時間」「日常から解き放たれるための儀式」としての意味があったのです。 笑い、踊り、酔いしれることで、神と一体になる。それがディオニュソス信仰の本質だったのでしょう。

狂気の顔

でも、ワインがもたらすのは喜びだけではありません。

一線を越えれば、そこには理性を失わせる狂気が潜んでいます。

ディオニュソス神話には、彼を拒んだ王たちが狂乱に呑まれ、国を、家族を、そして自分自身を滅ぼすという恐ろしい結末がたびたび登場します。

たとえばテーバイの王ペンテウスのように、「秩序の守護者」として神を否定した者ほど、より深い混乱へと落ちていくのです。

このような物語は、喜びの裏には常に危うさが潜んでいるということを私たちに思い出させてくれます。

神話の教訓

ディオニュソスの神話が教えてくれるのは、「人生の喜びを味わいつつ、その喜びに呑まれすぎないことの大切さ」です。

人間の心は、光と闇、歓喜と狂気、理性と本能のあいだで揺れ動くもの──そのどちらも受け入れた上で、どうバランスを取るかが問われているのです。

神話は、人間の心の深層を映す鏡。

ディオニュソスの物語は、今もなお「どこまで自由に楽しみ、どこから自制すべきか」という私たち自身への問いかけを続けているのかもしれません。

つまりディオニュソスの神話は、人間の喜びと狂気をどちらも認めることで、人間性の本質を映し出していたのです。

|

|

|